姿勢が気になるけれど、何から始めれば良いのか迷っていませんか?

結論をいうと、日常の「座り方」を少し整えるだけで肩こりや集中力低下の悩みは大幅に軽くなるとされています。

実は…多くの人が知らずに続けているNG姿勢こそが不調の温床。

この記事では、ストレッチの専門家がその原因と対策をわかりやすく解説します。

………………………………………………………….

目次(Contents)

1. やりがちNG姿勢5選

デスクワーカーの多くが無意識に取ってしまう「クセのある座り方」は、背骨や筋肉に余計なストレスを与え続け、不調の連鎖を招くとされています。ここでは特に頻度が高い5つのNG姿勢を、チェックポイントとともに詳しく見ていきましょう。

1-1. 猫背でモニターを覗き込む

背中を丸めて首を前に突き出す姿勢は、胸椎や頸椎への負荷が最も大きいと言われています。目安として首が5cm前に出るたびに、頭部重量は約2倍に感じられるため、肩こりや頭痛の原因となるケースが多いです。また、胸郭がつぶれて呼吸が浅くなるため、長時間座業の集中力低下にも直結します。

1-2. 椅子端に浅く腰掛ける

骨盤を後傾させたまま仙骨で座るスタイルは、骨盤帯と腰椎周辺の支持力を奪うと言われています。結果として腰部の靭帯と椎間板に過剰な圧がかかり、慢性的な腰痛の引き金となりがちです。さらに大腿裏のハムストリングスが短縮しやすくなり、立ち上がる際に膝や股関節へ負担が移動します。

1-3. 足を組む・片足重心

見た目にはリラックスしているように映る足組みですが、骨盤の左右バランスが崩れやすく、坐骨神経周辺の血行不良を招くとされています。片側に重心が寄ることで脊柱起立筋の緊張も左右差が大きくなり、肩の高さがそろわない、ウエストのくびれが非対称になるなど、ボディラインへの影響も無視できません。

1-4. スマホ首(テキストネック)

首を45度以上傾けてスマートフォンをのぞき込む姿勢は、頸椎の前弯カーブを失わせやすいと言われています。筋肉が緊張しているだけでなく、頸椎間の椎間板に強い力がかかるため、ヘルニアやしびれにつながる可能性もあります。

1-5. ショルダーストレッチなしの長時間作業

「姿勢」そのものではありませんが、長時間同一姿勢を続けること自体がNGという見解があります。特に背中や肩甲骨周辺の血流が停滞し、筋膜が硬くなると、いくら正しいフォームでも短時間で崩れやすくなるとされています。

このセクションを通して、自分の現状を客観的にチェックし、どのNGパターンに当てはまるかを把握することが、改善への第一歩です。

NG姿勢セルフチェックリスト

- 椅子に座った状態で両手を頭の後ろに組み、肘を広げて深呼吸してみましょう。背中や首、肩にツッパリ感が強い場合は、猫背やスマホ首の可能性があります。

- 座面に触れている坐骨(お尻の骨)の左右圧を感じてみましょう。どちらか一方が強く当たっている場合は、足組みによる骨盤のゆがみが疑われます。

- 30分に一度、座ったままでもいいので肩甲骨を大きく上下左右に動かせていますか? 動かしづらい、もしくは面倒で動かしていないなら、長時間作業による筋膜の癒着が始まっている可能性があります。

メンタルへの影響

実際のところ、不良姿勢が長期化すると交感神経が優位になりやすく、慢性的なストレス反応を引き起こすと言われています。たとえば猫背で呼吸が浅くなると脳への酸素供給が低下し、思考がぼんやりする“ブレインフォグ”状態を引き起こすとされています。こうした状態が続けば仕事のパフォーマンス低下だけでなく、自己肯定感の低下や疲労感の蓄積にもつながります。姿勢はフィジカルだけでなくメンタルヘルスにも直結する要素であることを覚えておきましょう。

2. 正しい座り方の黄金ルール

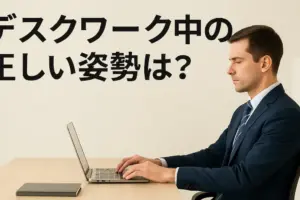

NG姿勢を把握したら、次は「正しい座り方」を具体的にイメージしていきましょう。一般的に推奨される理想的な座り姿勢には、次の5つのポイントがあると言われています。

2-1. 骨盤を立てて坐骨で座る

まず最優先で意識したいのは、骨盤を前後方向に対して垂直に立て、坐骨で座面をとらえることです。骨盤が立つことで背骨本来のS字カーブが自然に再現され、無理なく胸が開きます。坐骨で座る感覚を掴むコツとしては、椅子の前1/3に腰掛け、「お尻と太ももの境目」に椅子が当たる位置で軽く前傾させる方法が簡単とされています。

2-2. 耳・肩・骨盤を直線で結ぶ

横から見たときに、耳の穴、肩峰(肩の先端)、大転子(骨盤横の出っ張り)が一直線になるフォームが理想とされています。このラインが崩れると首や腰の支持力が低下し、頭部重量の負荷が局所的に集中してしまうため、体全体の緊張バランスが崩れやすくなります。

2-3. 足裏3点で床を押す

足の裏全体、特に母趾球・小趾球・かかとの3点で床を押すように荷重を分散させると、骨盤が過度に前傾・後傾するのを防ぐと言われています。膝の角度は90度前後が目安ですが、身長や椅子の高さにより微調整することが大切です。

2-4. モニターの上辺を目線と同じ高さに

目線が下がるほど首が前に出やすく、猫背を誘発しやすいとされています。モニターを15〜20度ほど傾け、上辺を目線と同じ高さにそろえることで、首の過剰な屈曲が防げます。ノートPCの場合はスタンドや外接モニターを活用し、別途外付けキーボードを用いる方法が推奨されています。

2-5. 30分に一度の小休止

どんなに姿勢を整えても「静的な固定姿勢」が続けば、筋循環は停滞します。筋肉がポンプの役割を果たせるよう、椅子に座ったままでも構わないので背伸びや肩回しを行う習慣を取り入れましょう。最終的に「姿勢は動きを含めた総合結果」と考え、メリハリのある座業リズムを作ることが重要です。

正しい座り方体感メソッド

- タオルを短く丸め、坐骨に当たるよう椅子に置きます。

- 座る際にタオルを挟む感覚で骨盤を立て、背筋を伸ばします。

- その状態で深呼吸し、胸郭が上下左右に膨らむのを感じられたら成功です。

タオルを外しても同じ感覚で座れるよう反復すると、骨盤のニュートラルポジションが身体に定着しやすいと言われています。

座面アクセサリーの活用

骨盤を立てる意識が難しい場合は、骨盤サポートクッションを活用する方法もあります。サポートクッションは後方がやや高く設計されており、骨盤が前傾しやすくなるため、坐骨で座る感覚を自動的に促すと言われています。購入時は厚さだけでなく、素材の反発弾性や通気性も確認すると長時間の快適性が向上します。

“ながら姿勢チェック”のコツ

長時間の作業で姿勢が崩れるのは、集中が高まるほど自分の身体感覚が後回しになってしまうからとされています。そのため、メール送信やタスク完了のタイミングで「肩を一度すくめて落とす」「目線を遠くの壁に移す」など、30秒程度のリセット動作を“習慣のペアリング”として組み込むと、無理なく姿勢が整えられるようになります。

3. デスク環境の最適化で姿勢を補強する

正しい座り方を身につけたら、次は「環境側」のチューニングを行いましょう。椅子やデスク、周辺機器を調整することで、姿勢を無意識レベルで支える“外骨格”を構築できると言われています。

3-1. 椅子選びは“座面の硬さ”と“背もたれの形状”

やわらかすぎるクッションは仙骨が沈み込み、骨盤後傾を助長しやすいとされています。程よい硬さで坐骨が安定する座面を選ぶことで、骨盤を立てる感覚が保ちやすくなります。また、背もたれは腰椎の自然な前弯をサポートするランバーサポート付きが理想。市販のクッションでも代用できますが、高さと厚みを5mm単位で調整するとフィット感が向上すると言われています。

3-2. デスクの高さは“肘90度”+“拳1個分”

キーボード入力時に肘が90度、手首がわずかに下がる位置が基本とされます。モニターの下端とデスク天板との間には「拳1個分」(およそ10cm)が空くように設定すると、書き物とタイピングの両シーンで肩をすくめずに作業しやすいと言われています。昇降式デスクであれば、スタンディングポジションも加えて変化をつけるとさらに効果的です。

3-3. 外付けデバイスで首肩の可動域を確保

外付けキーボードとマウス、さらには大型モニターを導入することで、ノートPC特有の「画面とキーボードの一体化」問題を解決しやすくなります。マウスを動かすスペースが狭いと肩が内旋しやすいと言われるため、マウスパッドを横長にするか、トラックボールを検討するのも一手です。

3-4. 照明と姿勢

意外に見落とされがちなのが照明環境。顔に影が落ちるほど暗いと、モニターの輝度を上げるか画面をのぞき込む傾向が強まると言われています。デスクライトを斜め上方から当て、書類にはやわらかい間接光を当てると、顔を前に突き出す動機が減少します。

3-5. “片付け”が最大のエルゴノミクス

デスク上に書類やガジェットが散乱していると、必要な物を取るたびに身体がねじれ、骨盤の左右差を助長するとされています。1日の終わりに作業エリアをリセットする“片付けルーティン”を入れることで、翌日の姿勢セットアップが短時間で完了すると感じる人が多いとも言われています。

環境改善ステップバイステップ

- まず椅子とデスクの高さを決め、肘90度ルールを再確認。

- モニター高さを設定し、上辺が目線と同じになるようスタンドで微調整。

- キーボードとマウスの配置を肩幅内に収め、腕が開きすぎないかをチェック。

- デスクライトの位置と色温度を調整し、作業面と顔の影を最小化。

- 作業終了後に5分だけ片付けタイムを設け、翌日用ToDoと一緒に整理。

ガジェット配置のミニマルデザイン

配線が絡み合うとデバイスを動かす際に身体がねじれやすくなるとも言われます。USB-Cドッキングステーションで配線をデスク背面に一括集約し、ケーブルクリップで固定するだけでも、肘や肩の可動範囲が確保されるため、自然と胸郭が開きやすくなるという声があります。

温度・湿度と姿勢

室温が低すぎると、筋肉が収縮して身体をすくめやすくなると言われています。逆に湿度が高く空気が重いと呼吸が浅くなり、首や肩に力が入りやすい傾向があります。推奨される室温は夏で26℃前後、冬で22℃前後、湿度は40〜60%が目安とされています。エアコンとサーキュレーターを併用して空気の流れを作ることも姿勢保持には有効です。

「環境が人を変える」と言われるように、デスク周りを整えることは“意志力を節約する投資”として長期的な姿勢改善を後押ししてくれます。

4. 座り姿勢を支えるストレッチ&エクササイズ

正しい座り方と環境を整えたうえで、筋肉と関節の柔軟性を高めるアプローチを加えると、姿勢保持がよりスムーズになると言われています。ここでは器具を使わず、デスク周辺で完結できるメニューを紹介します。

4-1. 胸椎エクステンションストレッチ

- 椅子に浅く腰掛け、両手を頭の後ろで組みます。

- 息を吸いながら肘を左右に開き、胸を天井へ突き上げるように背中を反らせます。

- 吐きながら元に戻し、10回を目安に行います。 胸椎周辺の筋肉を広げることで、猫背のクセをリセットしやすいとされています。

4-2. 座位ハムストリングスストレッチ

- 椅子に座った状態で片足を前に伸ばし、つま先を天井に向けます。

- 骨盤を前傾させながら上体を倒し、太もも裏に心地よい伸びを感じたら20秒キープ。

- 反対側も同様に行い、左右2セットずつ。 ハムストリングスが柔らかくなると骨盤を立てやすくなると言われています。

4-3. チェアヒップヒンジ

- 椅子に座ったまま、両足を肩幅に開きます。

- そのまま骨盤を前傾させるイメージで上体を45度前に倒し、股関節の折れ目を意識します。

- 10回×2セット。 股関節がスムーズに折りたためると、腰椎の代償動作が減り、腰痛リスクが下がるとされています。

4-4. 肩甲骨ぐるぐる回し

- 両肘を曲げ、肩の高さで腕を上げます。

- 肘で大きな円を描くように前後10回ずつ回します。 肩甲骨周辺の血流を促すことで、長時間作業後の肩こりを予防するとして人気の高いエクササイズです。

4-5. 30秒ブリージングリセット

- 深く息を吐き切り、下腹部をぺたんこにします。

- 鼻から4秒吸い、横隔膜が下がる感覚を意識します。

- 口から8秒かけて吐き出し、肩が上がらないよう注意。 呼吸を整えると自律神経のバランスが整い、姿勢保持に必要な筋肉の緊張度が適正化すると言われています。

プログラムの組み立て例

- 朝:肩甲骨ぐるぐる回し+胸椎エクステンション

- 午前中終わり:ハムストリングスストレッチ

- 昼休み:チェアヒップヒンジ10回×3セット

- 15時のおやつ前:肩甲骨ぐるぐる回し+ブリージングリセット

- 就寝前:胸椎エクステンション+深呼吸5サイクル

各メニューは1分以内で完結するものばかりなので、「作業の切れ目に1種目」という感覚で取り入れてみてください。“動けば整う”を合言葉に、ストレッチとエクササイズを習慣化していきましょう。 継続こそが最大のコツです。

継続のコツ:トリガーハビット

人間は“トリガー(きっかけ)”があると行動が起こりやすいと言われています。たとえば「コーヒーを淹れている30秒間は肩甲骨回し」「ビデオ通話がつながるまでの待ち時間はブリージングリセット」といったように、既存の行動にストレッチをひもづけると、忘れにくく、習慣化が加速します。

進捗モニタリング

スマートウォッチやストレッチアプリで座りがちな時間を可視化すると、“自分のサボり癖”が客観的に把握でき、行動変容につながりやすくなります。数字で見える化することはモチベーション維持に直結しやすいため、ぜひ取り入れてみましょう。

6. 専門家へ相談するという選択肢

セルフケアだけでは限界を感じる、あるいは痛みやしびれが長期化している場合は、専門家に相談することをおすすめします。ここでは代表的な3つの手段をご紹介します。

5-1. 医療機関

整形外科やリハビリテーション科では画像検査や理学療法士による指導が受けられるとされています。痛みの原因が骨や椎間板に起因する可能性がある場合、まず医療的評価を仰ぐことで安心感を得られるでしょう。一般的にはレントゲンやMRIなどで構造的な問題を確認し、保存療法(運動療法・物理療法)や薬物療法を組み合わせるケースが多いようです。

- 医療機関でよく行われる保存療法の一例

- 運動療法:理学療法士の指導のもと、体幹と股関節の協調性を高めるエクササイズを行います。

- 物理療法:温熱・牽引・電気刺激などが一般的で、局所血流を高め痛みを和らげる効果が期待できるとされています。

- 生活指導:椅子や寝具の選び方、通勤時の荷物の持ち方など、日常生活全般を通じて再発を防止する指導が行われます。

5-2. 整体ストレッチ

整体のアジャスト技術とパートナーストレッチの深層筋を伸ばす技術の“いいとこ取り”が期待できるとされています。可動域を広げることで日常動作を楽にするアプローチだけでなく、姿勢保持筋群の再教育を目的としたトレーニング指導を受けるサービスも増えています。

ただし、整体師の技術はピンキリであるため、口コミや評判をよく調べ、ご自身が信頼をおける施術者を選択しましょう。

- 整体ストレッチのセッションフロー例

- 姿勢と可動域の評価

- アジャスト技術を用いた骨格バランス調整

- 深層筋ストレッチで柔軟性を高める

- 仕上げに自宅でのセルフストレッチ指導 継続的に受けることで、骨格アライメントが整いやすくなると言われています。

5-3. パーソナルトレーナー

運動指導の専門家であるパーソナルトレーナーは、姿勢改善に特化したプログラムを個別設計してくれると言われています。フォームチェックやストレッチ、筋力トレーニングを組み合わせ、日常生活で再現しやすいセルフメンテナンス方法を教えてくれる点が魅力です。オンラインでの指導サービスも充実しており、忙しいデスクワーカーでも時間を選ばず相談できる選択肢が広がっています。

- パーソナルトレーニングのプログラム例

- 週1回60分×3カ月:初期評価、フォーム習得、筋肉への負荷を上げていく。

- オンライン30分×週2回:自宅でのミニバンド筋トレ+ストレッチ指導。 これらのサービスは「指導頻度」「実施環境」「コスト」など、ライフスタイルに合わせて選ぶことが大切です。

口コミの見極め

口コミサイトやSNS上の評判は便利ですが、個人の体験に依存するため、あくまで“参考値”と理解しておきましょう。複数のプラットフォームを横断的に確認し、ポジティブ・ネガティブ双方の意見をチェックすることで、よりバランスの取れた判断がしやすくなるとされています。

専門家を選ぶポイント

- 実績:これまでに担当した事例数やユーザーレビューを確認。

- コミュニケーション:質問への回答速度や内容の丁寧さをチェック。

- 継続プラン:定期的なフォローアップやセルフケア方法の提案があるか。

セルフケアは“自分の身体を知る”ための重要な第一歩ですが、専門家の客観的な視点を取り入れることで、姿勢改善のスピードと安全性を高められると言われています。

整体ストレッチとパーソナルトレーニング、どちらを先に受けるべき?

痛みや可動域制限が強い場合は整体ストレッチで基礎可動性を確保→筋力低下やフォーム修正が主課題ならパーソナルトレーニングで安定性を強化という流れを推奨いたします。どちらも体験セッションを実施している場合が多いので、実際に受けて自分に合う順番を見極めるのが最短ルートと言えるでしょう。

まとめ

やりがちNG姿勢5選

- 猫背でモニターを覗き込む

- 椅子端に浅く腰掛ける

- 足を組む・片足重心

- スマホ首(テキストネック)

- 長時間同一姿勢

正しい座り方の黄金ルール

- 骨盤を立てて坐骨で座る

- 耳・肩・骨盤を直線で結ぶ

- 足裏3点荷重

- モニター上辺を目線と同高さ

- 30分に一度の小休止

デスク環境の最適化

- 椅子の座面硬度とランバーサポート

- デスク高さは肘90度+拳1個分

- 外付けデバイスで首肩可動域確保

- 照明位置と色温度を工夫

- 片付けルーティンで左右差防止

ストレッチ&エクササイズ

- 胸椎エクステンション

- ハムストリングスストレッチ

- チェアヒップヒンジ

- 肩甲骨ぐるぐる回し

- 30秒ブリージングリセット

専門家へ相談

- 医療機関で構造的評価と保存療法

- 整体ストレッチで骨格調整+深層筋ストレッチ

- パーソナルトレーナーで個別プログラム(オンライン対応可)

姿勢改善は「気づき→環境→動き→専門家活用」のループを回すことで、再現性と持続性が高まると言われています。今日から1つでも実践し、快適なデスクワークライフを手に入れましょう!

参考文献

- 情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン(厚生労働省, 2019改訂)

- Healthy and safe telework: a WHO/ILO technical brief (World Health Organization & International Labour Organization, 2021)

- テレワーク/在宅学習のための7つの人間工学実践ヒント集(日本人間工学会, 2020)

- Active Breaks Reduce Back Overload During VDT Work: A Systematic Review and Meta-Analysis (J Clin Med, 2024)