首こりや肩こり、放置していませんか?長時間デスクワークで首のカーブが失われる“ストレートネック”が忍び寄ります。

結論をいうと、慢性痛のみならず生涯の生産性まで奪われかねません。

実は…早期対策で未来は変えられます。

この記事では、ストレッチの専門家が原因から改善法まで徹底解説します。

………………………………………………………….

目次(Contents)

ストレートネックとは何か?原因とメカニズム

ストレートネックとは、本来ゆるやかなS字カーブを描く頸椎がまっすぐになり、頭部の重さを分散できなくなる状態を指します。スマートフォンの長時間利用やノートPCを見下ろす姿勢が続くと、胸椎が後弯し頸椎が前方へスライドする「フォワードヘッドポスチャー」が固定化しやすくなります。

この姿勢では、約5kgといわれる頭部が本来より数センチ前に出るため、首まわりの筋肉には倍以上のトルクがかかり、常にアイソメトリック収縮を強いられます。さらに、肩甲骨周囲筋や胸鎖乳突筋の過緊張が起こり、深層に位置する頸深層筋(ロングスとコリなど)が抑制されるため、“姿勢のアンバランス”が加速。その結果、頸椎椎間板への圧縮ストレスが増加し、椎間孔が狭まりやすくなるとされています。

椎間板は加齢とともに含水率が低下する組織ですが、ストレートネックによって偏った荷重がかかると劣化が早まり、変性症や神経根症を誘発する要因にも。また、舌骨上筋群が引き伸ばされることで気道スペースが微妙に狭くなり、夜間のいびきや軽度の無呼吸を招くことも報告例があります。つまりストレートネックは単なる“姿勢の崩れ”ではなく、骨・神経・筋肉・呼吸器に連鎖的な悪影響を及ぼす複合的な問題と言えるでしょう。

では、なぜデスクワーカーに発症例が多いのでしょうか。第一に、作業環境のミスマッチがあります。ノートPCを低い位置に置き、キーボード操作と画面注視を同時に行う姿勢は、肩甲帯を前方に引き込み、頸椎を屈曲させる典型例。第二に、運動不足による体幹筋力の低下です。骨盤が後傾し胸椎が丸くなると、頸椎を支える筋連鎖が断たれ、頭部前方化が補正できません。第三に、ストレス要因。目標を追うプロジェクトやバックログに追われていると交感神経優位となり、僧帽筋上部線維や胸鎖乳突筋に過緊張が生じやすいのです。これらが複合すると“座るだけでストレートネックが進行する”悪循環が完成します。

さらに、近年普及した在宅勤務では、テーブル高さや椅子のサポート不足が拍車をかけます。中にはソファやベッドで仕事をするケースもあり、頭部を支える筋群が一日中緊張状態に置かれるのは珍しくありません。ディスプレイ上端が目線と同じ高さかそれよりやや低い位置になるようにすると良いとされていますが、実際に守れている環境は多くないと思われます。

また、私たちの首は30〜40度までの屈曲であれば短時間なら何とか耐えられますが、スマホ閲覧では45度以上の屈曲姿勢が平均15分以上続くという調査もあります。この「わずかな角度差」が頸椎にとっては決定的なストレスオーバーとなり、時間外労働のように蓄積疲労を加速させます。総じて、ストレートネックの背景には“現代型ライフスタイル”が色濃く反映されているわけです。

最後に、体型や性別の違いも無視できません。一般に女性は頸椎の椎間孔が男性より狭い傾向があり、同じ角度の頭部前方変位でも神経根への影響を受けやすいとされています。加えて、筋生理学的には長時間の低負荷保持よりも、短時間の高負荷よりダメージが大きい「クリーピング現象」が発生しやすいのも頸部の特徴。つまり、1日の大半をデスクに向かう現代人は、知らず知らずのうちに頸椎を“24時間営業”させていると言っても過言ではありません。

将来リスク①:慢性疼痛と可動域制限

ストレートネックの最も身近な結末は「慢性的な首肩の痛み」です。しかし痛みのメカニズムは単純な筋疲労だけではありません。第一段階では筋膜の滑走不全が起こり、微細な炎症によって発痛物質が局所に滞留しやすくなります。第二段階では、頸椎の椎間関節や椎間板に圧縮が集中し、関節包や終板の侵害受容器が刺激されることで、姿勢変化のたびに疼痛が惹起されます。さらに第三段階として、痛みを避ける代償姿勢が胸椎や腰椎のアライメントを崩し、肩甲上腕関節の可動域が制限される“ドミノ効果”が始動。

これにより、肩関節外旋や屈曲動作がスムーズに行えず、日常動作の洗髪・洋服の着脱さえ億劫になるケースも散見されます。可動域制限は筋出力低下を招き、僧帽筋中部や前鋸筋が働かず肩甲骨が外転・上方回旋のまま固まり、いわゆる“巻き肩”へ。すると呼吸筋の一部である横隔膜の可動が制限され、胸式呼吸が優位になりがちです。胸式呼吸が続くと交感神経活動が高まり、痛覚過敏がさらに増幅する――この悪循環が慢性化すれば、普通に座るだけ、PCを見るだけでも痛む「中枢性感作」を誘発することも懸念されます。

加えて、頸部周辺の血流障害は脳への酸素供給を妨げ、軽度の頭痛や集中力低下として現れやすいとされています。鎮痛薬で一時的に痛みを抑えても、根本のアライメント異常が是正されなければ、関節内圧は高止まりしたまま。その結果、週末の趣味スポーツや育児で急激に負荷がかかった際に“ぎっくり首”的な急性疼痛を発症するリスクが上がります。

ストレートネックによる慢性疼痛が厄介なのは、「痛いから動かさない→さらに硬くなる→また痛い」という負の連鎖を本人の意志だけでは断ち切りにくい点です。近年注目される“エクササイズセラピー”は、このループを運動によってリセットするアプローチ。後述するストレッチ戦略と組み合わせることで、痛みと可動域の双方を改善する道筋が見えてきます。

では、具体的にどれほどの頻度・時間で痛みが慢性化すると言われているのでしょうか。一般的には「週40時間以上の座位・PC作業」がボーダーラインとされ、これを超えると頸部屈曲角度が5度増すごとに痛みの訴えが有意に増加する傾向があります。また、30代後半からは椎間板内の水分保持能が落ち、軽微な圧負荷でも線維輪に細かな亀裂が入りやすくなるため、「若い頃は平気だった」人でも急に症状が出ることが少なくありません。

ストレートネックが原因の慢性疼痛が厄介なのは、画像検査で明確な異常所見が出にくいことです。レントゲンで前弯角が消失していても“骨は折れていない”、MRIで椎間板変性が軽度であっても“神経が圧迫されていない”と判断されれば、鎮痛剤と湿布で様子見となるケースも多いもの。しかし、生活習慣が変わらない限り負荷は減らず、“根拠のない安静”期間が延びるほど筋力低下と関節拘縮が進行します。

結果として、治療院難民化し複数の医療機関を渡り歩くうちに痛覚過敏が固定化し、「どこへ行っても良くならない」という心理的無力感が強化されてしまうのです。この悪循環を断つ第一歩は、痛みの背景にあるメカニズムを理解し、適切な運動刺激を段階的に与えること。運動は“痛み=動かしてはいけない”という常識を覆し、適度な荷重と牽引によって椎間板内圧を分散し、筋膜の滑走と血流を回復させる最高のツールになり得ます。

もちろん、痛みが著しい急性期は炎症鎮静を優先する必要がありますが、「楽な範囲で動かす」ことを0日でも早く始めることが慢性化を防ぐ鍵です。後述する「改善・予防ストレッチ完全ガイド」で紹介するモビリティ→スタビリティ→ストレングスの三段階アプローチを、ぜひ明日から実践してみてください。

将来リスク②:自律神経と睡眠障害

ストレートネックが引き起こすのは筋骨格系の問題だけではありません。頸部には延髄から出る迷走神経や頸動脈洞の圧受容体が集まっており、姿勢変化は自律神経バランスに直結します。頭部が前方に移動すると気道が狭まり、呼吸は浅く速い胸式に傾きがちです。胸式呼吸は交感神経を高ぶらせ、慢性的な興奮状態を作るため、リラックスが苦手な“オンモード固定”を招きます。これが就寝前まで続くと、入眠に必要な副交感神経優位のスイッチが入りづらくなり、寝つきの悪さや夜中の中途覚醒として表面化します。

また、気道抵抗の増大は軽度のいびきや無呼吸を誘発することで睡眠の質を下げ、日中の眠気や集中力低下に直結。さらに、交感神経優位が続くと末梢血管が収縮し手足の冷えが悪化、深部体温が下がりにくくなるため、寝つきまでの時間が伸びるという二重苦が生じやすいといわれています。ここまで読むと、「自律神経は意志でコントロールできないから仕方がない」と感じるかもしれません。

しかし、実際には姿勢調整と呼吸法の組み合わせで自律神経の揺らぎを整えるアプローチが十分に機能します。首の前方変位が3cm改善するだけで、呼吸筋の活動パターンが横隔膜優位にシフトし、心拍変動(HRV)のパラメータが有意に増えるとも言われています。HRVは副交感神経の働きを反映する指標であり、数値が高いほど“オンとオフを切り替える柔軟性”が高い状態といえます。つまり、ストレートネックが改善すれば、呼吸が深くなり心拍は安定し、睡眠と覚醒のメリハリが取り戻せる。

睡眠の質が上がれば成長ホルモン分泌が促進され、痛みを修復する組織代謝も加速――ここでも筋骨格系と自律神経系の相互作用が見事にリンクしています。なお、現代のデスクワーカーは就寝直前までスマートフォンを操作しがちですが、ブルーライトによる概日リズムの乱れと頸椎屈曲姿勢のダブルパンチが自律神経を混乱させます。就寝1時間前に照明を2700K以下の暖色に切り替え、画面との距離を50cm以上取る“視環境リセット”を習慣化するだけでも首角度は自然と改善するといわれています。

加えて、ストレートネックに伴う上気道閉塞はレム睡眠中の酸素飽和度低下を招きやすく、レム睡眠が短くなると記憶定着や感情処理の質も低下する可能性が指摘されています。実際、睡眠時無呼吸症候群(SAS)のリスクファクターに頸囲の太さや首の姿勢が含まれることからも、骨格のアライメントが睡眠に与える影響の大きさは無視できません。

さらに、デスクワーカーの間で広がるカフェイン摂取習慣も問題を複雑にします。脳の覚醒物質であるアデノシンの働きを抑えるカフェインは、一時的に眠気を飛ばしますが、就寝6時間前までに200mg以上摂ると睡眠潜時が平均40分延びるというデータも。カフェインを欲する背景には、そもそも首こり由来の頭重感や集中力低下がある場合が多く、「首が原因→眠い→カフェイン→さらに首が固まる」という悪循環も見逃せません。セルフケアとしては、夕方以降のカフェイン摂取を控え、代わりにL-テアニン入りのお茶でリラックスするなど、交感神経を鎮める工夫が有効です。

そして、睡眠を整える最後の切り札は“就寝前ストレッチ”。首周囲の過緊張をほぐし、肩甲骨と胸郭を連動させる簡単なモビリティエクササイズを3分行うだけで、深部体温の緩やかな下降を促し入眠をスムーズにします。この作用はサウナや温浴による“パッシブウォームアップ”と異なり、筋ポンプによる血流亢進と副交感神経刺激が同時に得られる点が特徴。ベッドサイドで横になったままでも行える「仰向け胸式→腹式呼吸コンボ」と組み合わせると、より深いリラックスモードに移行しやすくなります。ここまで読んで「睡眠は首の姿勢次第でここまで変わるのか」と驚いた方も、次章のリスク③を知れば、その重要性をさらに実感できるはずです。

将来リスク③:集中力低下と生産性損失

デスクワーカーが抱える最大の悩みは「集中力が続かない」「午後になるとパフォーマンスが落ちる」といった生産性の波ではないでしょうか。実はストレートネックがこの問題の隠れたトリガーになっています。頭部が前に突き出す姿勢では後頭下筋群と僧帽筋上部が常に緊張し、脳への血流を司る椎骨動脈の通り道が狭くなるため、脳血流量が低下すると考えられています。脳が酸素不足に陥ると、タスク切り替え能力やワーキングメモリが機能低下を起こし、同じ作業をこなすにも余分なエネルギーを消費。その結果、午後の打ち合わせやメール返信の速度が落ち、ミスが増えることで更なるストレスを呼び込む悪循環が完成します。

また、頸部筋の疲労は三叉神経系を介して眼精疲労や頭痛を誘発し、「疲れているのに仕事が終わらない」という心理的プレッシャーを増幅させます。心理学の観点では、痛みや不快感は「認知的負荷」としてタスクリソースを奪い、パフォーマンスを最大30%低下させるケースもあるとされています。さらに、姿勢悪化は呼吸効率を下げるため酸素摂取量が低下し、エネルギー産生の要であるミトコンドリアへの酸素供給が不足。ATP産生が滞ることで脳と筋肉の両方がエネルギー不足に陥り、疲労感が急激に増すという生理学的メカニズムも無視できません。

デスクワーカーの多くがカフェインやエナジードリンクで乗り切ろうとしますが、これらは交感神経を更に刺激し、筋緊張と呼吸浅化を助長。短期的な覚醒効果の裏で、首の負担は確実に増えていきます。対策として有効なのが「ポモドーロ・ストレッチ法」です。25分作業+5分休憩のサイクルで、休憩中に首・肩甲骨・股関節のモビリティを高めるルーティンを挟むだけで血流と姿勢がリセットされ、集中力が回復しやすくなります。特に首の曲げ伸ばしを伴う“座位キャット&カウ”は、椎骨動脈をポンピングするように血流を促すため、頭が冴える感覚を直後に得やすいエクササイズ。

「首が原因で生産性の低下や報酬が減る」というリスクは無視できない数字です。だからこそ、ストレートネック対策は“健康オタクだけのもの”ではなく、合理的な収益改善策として位置付ける必要があります。さらに忘れてはならないのが“クリエイティビティ”への影響です。脳はデフォルト・モード・ネットワーク(DMN)という安静時に活性化するネットワークを通じてアイデアを生み出しますが、慢性痛や不快感はDMNの活動を阻害し、新規アイデアの発生頻度を減らすと指摘されています。「アイデアが湧かない」「企画がまとまらない」という状況は、実は首からのシグナルだったかもしれません。ストレートネックの改善は入力(集中力)だけでなく、出力(創造性)にも恩恵をもたらす――ここまで知れば、次章で紹介する“実践ストレッチ”に自然とモチベーションが湧くはずです。

改善・予防ストレッチ完全ガイド

ここからは、ストレートネックを改善・予防するための具体的なエクササイズを「モビリティ→スタビリティ→ストレングス」の三段階で紹介します。

モビリティ:動きを取り戻す

まずは硬くなった部位を動かしやすくする工程です。首単独ではなく「胸郭―肩甲帯―頸椎」を一連のユニットとしてほぐすことで、再発リスクが激減します。

- 座位キャット&カウ(30秒×2セット)

- イスに浅く腰掛け、両手を膝に置く。

- 息を吐きながら背中を丸め、おへそを覗き込むように首を軽く屈曲。

- 息を吸いながら胸を開き、肩甲骨を寄せ、視線を斜め上に。

- 胸郭ローリング(左右30秒)

- フォームローラーまたはバスタオルを巻いたものを肩甲骨下角に当て、腕を頭上へ伸ばす。

- 腰を浮かせず、ゆっくり前後に転がして胸椎伸展を促す。

- 上部僧帽筋ストレッチ(各30秒)

- 片手で反対側の側頭部を持ち、斜め前方にゆっくり倒す。

- 反対の肩は下げ、呼吸を止めないのがポイント。

スタビリティ:支える筋を再教育

モビリティで作った可動域を保つためには、深層筋の再活性化が不可欠です。

- 頸深層屈筋アクティベーション(10回×2セット)

- 仰向けで膝を立て、舌を上顎につけて飲み込む動作を行いながら、顎を軽く引く。

- 後頭部をマットに押し付けるイメージで5秒キープ。

- Y-T-Iレイズ(各10回)

- うつ伏せで腕をY字→T字→I字に上げる。

- 肩甲骨を下制・内転し、首は長く保つ。

ストレングス:負荷で定着させる

最後に、日常生活やスポーツ動作で崩れない“耐久力”を養います。

- バンドプルアパート(15回×3セット)

- チューブを肩幅で持ち、肘を伸ばしたまま水平に引き裂く。

- 胸を張り、肩が上がらないよう注意。

- デッドバグ(左右10回×3セット)

- 仰向けで四肢を天井方向へ。

- 反対の腕と脚を同時にゆっくり下ろし、腰が反らない範囲で戻す。

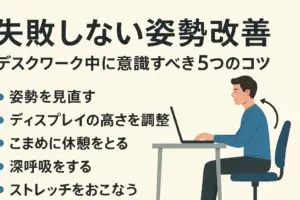

ルーティン化のコツ

- 朝:モビリティ1種目+スタビリティ1種目(合計3分)

- 午後:ポモドーロ休憩ごとにモビリティ1種目(30秒)

- 就寝前:モビリティ+呼吸法(5分)

これなら合計でも1日10分程度。「めんどくさい」と感じるデスクワーカーでも実践しやすいタイムマネジメントです。

継続サポートツール

- スマホの姿勢アラートアプリを活用し、頭部前方変位が一定距離を超えたらバイブで通知。

- スタンディングデスクを導入し、1時間ごとに座位と立位を切り替え、首角度をリセット。

- ウェアラブルデバイスでHRVをモニタリングし、睡眠の質を可視化。首と自律神経の関係を“数字で理解”すると継続率が高まります。

ルーティンとツールを掛け合わせることで、ストレートネック対策は“やる気”ではなく“仕組み”で続くようになります。

専門家へ相談

セルフケアで改善しきれない痛みや痺れ、あるいは日常生活に支障が出るほどの睡眠障害がある場合は、迷わず専門家へ相談しましょう。

医療機関

整形外科やペインクリニックでは、レントゲンやMRIによる画像診断で頸椎椎間板ヘルニアや狭窄症などの重篤な疾患を除外できます。薬物療法や神経ブロック注射で炎症と痛みを一時的に抑えつつ、リハビリ部門で運動療法を併用するケースが主流です。最近は「運動器カテーテル治療」など低侵襲の血流改善アプローチも台頭し、保存療法の幅は広がっています。ただし、ストレートネック単独では手術適応となることは稀で、「根本改善には生活習慣の見直しが必須」という指針は医療界でも共通認識です。

整体ストレッチ

整体のアジャスト技術で関節ポジションを整えつつ、パートナーストレッチで深層筋を伸ばす“いいとこ取り”の手技は、急性症状と可動域制限を同時に改善できる点が魅力。姿勢評価からモビリティエクササイズの指導まで一貫して受けられる院も増えています。一方、短期的に可動域が広がったとしても、患者自身のセルフワークが伴わなければ効果は長続きしません。施術後24時間以内に「可動域を保つ軽運動」を指導してくれる施術者を選ぶと、再発率が大幅に下がるとされています。

ただし、整体師の技術はピンキリであるため、口コミや評判をよく調べ、ご自身が信頼をおける施術者を選択しましょう。

パーソナルトレーナー

運動習慣がなかなか続かない、あるいは筋力不足が原因で姿勢を維持できない場合は、パーソナルトレーナーの活用が効果的です。近年はオンライン指導にも対応し、デスク環境に合わせたエクササイズプログラムを組んでくれるサービスも登場。特に体幹と肩甲帯の筋力を強化することで首への負担を分散し、ストレートネックの根本原因にアプローチできます。週1回60分のセッションを3カ月継続した利用者の中には、頭部前方変位が平均2.5cm改善し、自己申告の集中力スコアが20%向上したという例も。

専門家を選ぶポイント

- エビデンスを示してくれるか:Before/After写真や可動域データ、主観スコアなどを提示し、効果測定を行う専門家は信頼性が高い傾向があります。

- マルチモーダルアプローチか:運動・姿勢指導・生活習慣改善の三本柱を扱うプロは再発防止率が高いとされています。

- コミュニケーションの質:セルフケアの疑問に迅速に答えてくれる仕組み(チャット相談など)が整っているか。

デスクワーカー向け福利厚生の活用

企業に常駐するデスクワーカーであれば、「産業医面談」や「フィットネス補助」といった福利厚生を利用して専門家にアクセスする方法もあります。近年はリモートワークの普及に伴い、オンライン栄養指導や姿勢チェックアプリの利用料を会社が負担するケースが増えました。これらを活用すれば、個人負担を抑えながら質の高いサポートを受けることが可能です。特にBP(ビジネスパフォーマンス)向上を掲げる企業では、姿勢改善プログラムに投資し社員の生産性データをモニタリングする動きも活発化しており、首の健康が“数値化された指標”として評価される時代が到来しています。

自分に合った専門家マッチングのコツ

- 目的を明確にする:痛みの緩和が主目的か、姿勢維持の習慣化か、それとも運動パフォーマンス向上か。目的によって最適な専門家は変わります。

- 無料カウンセリングを活用:多くの整体院やジムは初回無料カウンセリングを提供しています。少なくとも3カ所は比較し、相性を確認しましょう。

- データドリブンな評価:アプリや写真で経過を共有し、施術やトレーニングの効果を客観的にチェックできる環境を選ぶと挫折しにくいです。

- 柔軟性のあるプラン:仕事の繁忙期でも続けられるセッション頻度やオンラインサポートがあるか確認しましょう。

あなた自身が“クライアント”であることを忘れず、サービスの質とコストパフォーマンスを見極める視点を持つことで、ストレートネックから解放される未来がぐっと近づきます。

まとめ:今日から始めるストレートネック対策

- ストレートネックとは?

- 頸椎前弯が失われ、頭部前方化により筋・関節・呼吸機能へ多面的ストレスがかかる

- 将来リスク① 慢性疼痛

- 筋膜炎症→関節圧縮→中枢性感作の悪循環で痛みと可動域低下が続く

- 将来リスク② 自律神経・睡眠障害

- 気道狭窄と交感神経優位で入眠困難・中途覚醒が増える

- 将来リスク③ 生産性損失

- 脳血流低下と心理的負荷で集中力・創造性が落ち、収入にも影響

- 改善・予防ストレッチ

- モビリティ→スタビリティ→ストレングスの三段階を1日10分で実践

- 専門家へ相談

- 医療機関で重篤疾患を除外し、整体ストレッチやパーソナルトレーナーで再発防止

- 行動リスト(詳細は本文参照)

- 作業25分ごとに首肩ストレッチ30秒

- 就寝1時間前にスマホを置き2700K以下の暖色照明へ

- 週2回のバンドプルアパートで肩甲帯強化

- 月1回は専門家による姿勢チェック

ストレートネックは放っておいても自然には治りません。しかし、今日からの小さな習慣と適切な専門家のサポートで、首の未来は劇的に変わります。

参考文献

- 情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン(厚生労働省)

- WHO Guidelines on Physical Activity and Sedentary Behaviour (2020)

- Neck Pain: Clinical Practice Guidelines Revision 2017(JOSPT/Orthopaedic Section)

- “Give me a break!”: A Systematic Review and Meta-analysis on the Efficacy of Micro-breaks on Well-being and Performance (2022)

- The effect of various therapeutic exercises on forward head posture, rounded shoulder, and hyperkyphosis among people with upper crossed syndrome: a systematic review and meta-analysis (2024)