首の付け根が重い…そんな違和感、放置していませんか?

結論をいうと、ストレートネックを放っておくと慢性痛だけでなく集中力や睡眠にも影響します。

実は…自覚しにくく進行しやすい姿勢トラブル。

この記事では、ストレッチの専門家が原因と改善策を徹底解説します。

…………………………………………………………

目次(Contents)

ストレートネックとは?—背骨S字カーブの崩壊

ストレートネックは、肩より上の頸椎が本来持つ前弯(前にゆるくカーブする形)が失われ、首の骨が真っ直ぐに近い形で固まってしまう状態を指します。私たちの背骨は横から見るとゆるやかなS字カーブを描き、頭の重さを分散して全身にかかる負荷を調整しています。しかし、スマートフォンやノートPCを覗き込むような姿勢が続くと、頭が前方に突き出し、頸椎の前弯が潰れてしまうと言われています。結果として約5〜6kgある頭部重量を支えるため周囲の筋肉・靭帯・椎間板が慢性的に緊張しやすくなり、筋疲労と可動域制限が慢性化します。

首の可動域が狭まると「上を向くと詰まる」「振り向くとゴリッと音がする」といった違和感が現れますが、初期段階では痛みを伴わないケースが多く、放置されやすい点が問題です。また、頸椎は自律神経の経路とも隣接しているため、過剰な緊張状態が交感神経を優位にし、睡眠の質低下や常時の緊張感につながるとされています。さらには、頭が肩より前に出ることで胸郭が潰れ浅い呼吸がクセになり、全身への酸素供給効率までも下がる可能性が指摘されています。

デスクワーカーが一日にディスプレイを見る時間は平均8時間以上とも言われ、昼休憩や通勤中までスマホを操作していると首が前に倒れた姿勢が“ニュートラル”になりがちです。すると筋膜の滑走性が失われ首まわりの血流も悪くなるため、肩こり・眼精疲労・緊張型頭痛が連鎖的に発生しやすいという悪循環に陥ります。早期発見・対策の重要性は、単に“首の問題”を超え、集中力・生産性・メンタルヘルスの維持にも直結するという点にあります。

さらに、ストレートネックが進行すると椎間孔(神経の出口)が狭まり、腕や手指にしびれが出ることも珍しくありません。一般に『頸椎症性神経根症』と呼ばれるこの状態は、日常の細かな作業や趣味のパフォーマンスを落とすだけでなく、最悪の場合は手術を検討せざるを得ないケースも出てきます。ただ、こうした深刻な症状に至る前の段階でも、無意識のうちに姿勢が崩れ『見た目の老化』を早めるリスクがある点を見逃せません。首が折れ曲がったシルエットは、背中の丸まりとセットで印象年齢を押し上げ、ビジネスシーンでの信頼感やプレゼンスにも影響すると言われています。

ポイントは、自分では真っ直ぐに座っている“つもり”でも、実際には頭が肩より数センチ前に出てしまっていることがほとんどだという事実です。人間の感覚は30分も同じ姿勢を続けると順応し、姿勢が崩れている状態を『普通』だと錯覚します。そのため、一日の終わりに首が重だるい程度では『疲れたからしょうがない』と片付けてしまいがちで、問題が可視化されるころには頸椎のアライメント自体が硬く固着しているケースが目立ちます。

こうした背景から、ストレートネックは“現代病”と呼ばれる一方、『姿勢の生活習慣病』とも表現できます。姿勢は日々の小さな動作や環境の積み重ねで作られるため、“治す”のではなく“育て直す”という視点が欠かせません。具体的には、後述するストレッチ、デスク環境の調整、定期的な専門家チェックを組み合わせることで、根本的な改善と再発予防が期待できます。

放置すると何が“ヤバい”のか?—デスクワーカーの生産性を直撃する負の連鎖

ストレートネックを『ただの肩こりの延長』と軽視すると、思わぬ形で日常生活と仕事の質を損なう恐れがあります。ここでは、放置した場合に起こり得る代表的なデメリットを具体的に洗い出します。

1. 緊張型頭痛・片頭痛の頻発

頸椎の生理的カーブが失われると、頭部を支える筋肉(僧帽筋上部・肩甲挙筋・後頭下筋群など)が常に伸ばされたままの状態で緊張を強いられます。その結果、筋内血流が滞り発痛物質が蓄積しやすくなるため、夕方以降にズキズキする頭痛が慢性化しやすいと言われています。頭痛薬で一時的に痛みを抑えても根本原因である姿勢が改善されない限り再発リスクは高いままです。

2. 集中力・意思決定力の低下

痛みや不快感が続くと脳は常にノイズを処理している状態になり、タスクに向けられるリソースが削られます。『午後になると資料の誤字が増える』『Web会議で内容が頭に入ってこない』と感じるなら、首周りの緊張による脳疲労が影響している可能性があります。長時間労働をこなす“気力”はあっても、“質”が伴わなくなれば評価や成果に直結するのは言うまでもありません。

3. 睡眠の質の悪化と翌日のパフォーマンス低下

交感神経優位の状態が抜けにくいと寝付きにくくなり、深い眠りが得られないため翌朝のリカバリー効率が落ちます。デスクワーカーにとって睡眠は、日中の学習や記憶を統合しエネルギーを蓄える“最終リセット”の時間。ここが削られると、短期的にはカフェインで凌げても中長期的には慢性疲労が蓄積し、安定したアウトプットを維持できなくなる恐れがあります。

4. 見た目の印象ダウンとキャリアへの影響

肩が前に入り首が突っ込んだ姿勢は、周囲から『疲れている』『自信がなさそう』といった印象を与えがちです。プレゼンや商談で自分のアイデアを通すには、自信に満ちたボディランゲージが必要不可欠。姿勢が原因で説得力を落とすのは非常にもったいない話です。

5. 運動・趣味のパフォーマンス低下

ランニングやウエイトトレーニングを趣味とする人も、頸椎が固定化すると胸椎・肩甲骨の可動域が連動して狭まり、呼吸が浅くなると言われています。結果として有酸素能力が伸び悩み、筋力トレーニングでもフォームが崩れて怪我のリスクが上昇。“健康投資”としての運動がかえって逆効果になるシナリオも十分あり得ます。

6. メンタルヘルスへの陰影

姿勢と気分は密接にリンクしているとされ、うつ状態の人は前傾姿勢が多いと言われています。首が前に出た姿勢を続けると胸が閉じ視線が下がり、心理的にも落ち込みやすくなる傾向が指摘されています。小さな姿勢変化が思考の柔軟性やポジティブさにまで影響する点は見逃せません。

ここまで挙げたデメリットは互いに連鎖しやすく、『痛み→睡眠不足→集中力低下→さらに姿勢悪化』という負のスパイラルに陥りやすいのが怖いところです。今は軽い首コリ程度という人でも、将来のキャリアと健康寿命を守るためには“先手の一手”が欠かせません。次章では、自分がすでにストレートネック予備軍かどうかをセルフチェックする方法を紹介します。

まずはセルフチェック!—あなたの首は何度傾いている?

ストレートネックかどうかは、医療機関の画像検査が最も確実ですが、日常でも簡易的な目安を掴むことが可能です。ここでは道具を使わず数分で確認できるチェックをまとめました。

ステップ1:壁立ちテスト

- かかと・お尻・背中を壁に付けて立ちます。

- このとき後頭部が壁に自然に触れるかを確認しましょう。

- 後頭部が壁に触れない場合、首が前方に突き出ている可能性があります。

ステップ2:横からの写真チェック

スマホのセルフタイマーを使い、横から全身を撮影してみましょう。耳の穴(耳珠)・肩峰(肩の一番高い部分)・大転子(股関節外側)を結ぶ線が一直線になっているかが目安です。耳がそのラインより前に出ていれば、頸椎の前弯が失われているサインと考えられます。

ステップ3:可動域チェック

- 首をゆっくり後ろに反らして天井を見ます。

- 顔が水平より上に45度以上向けない場合、頸椎の可動域が制限されている可能性があります。

- また、振り向く動作でゴリゴリとした抵抗音が出る場合も要注意です。

セルフチェックの注意点

・痛みを感じる場合は無理に動かさず専門家に相談しましょう。

・その日の疲労度や筋肉の張りによって結果が変わるため、複数回測定して平均的な傾向を把握することが大切です。

・首の前弯角度が20度以下になるとストレートネックと診断されることが多いと言われていますが、数字にこだわりすぎず姿勢全体を見直す視点が重要です。

セルフィーモーション分析という選択肢

最近はスマホアプリを活用して姿勢を自動解析するサービスも増えています。撮影するだけで前後左右の傾き、頭部の前方変位量、骨盤の前傾・後傾まで算出してくれるため、変化を数値で追跡できるのがメリットとされています。数値化はモチベーション維持に直結するので『どうせならゲーム感覚で姿勢改善を楽しみたい』という人にはおすすめのアプローチです。

とはいえ、スマホ解析は撮影角度や照明条件で誤差が生じやすい点と、首から下だけでなく足部のアライメントも連動するため、全身を同一条件で映す手間がかかる点がデメリットと言えるでしょう。そのため『壁立ちテスト+横写真』のようなシンプルな方法を習慣化し、アプリは補助的に使うのが現実的です。

社内での相互チェックを“文化”にする

チーム全体の健康意識を高めたい場合、ランチタイムや週次ミーティング後に“姿勢チェックタイム”を導入する企業も増えています。お互いに写真を撮り合うことで気づきが共有され、自分だけでは見逃していた姿勢癖が浮き彫りになるメリットがあります。さらに『姿勢を正す=業務効率向上』という共通認識が生まれると、立ち上がってストレッチする行為が“サボり”ではなく“パフォーマンス投資”として受け入れられやすくなる点も見逃せません。

セルフチェック後のアクションプランが肝心

チェックして『やっぱり首が出ているな…』と気付いたら、即座に対策を行動に落とし込むことが大切です。改善策を先延ばしにすると、悪い姿勢を強化学習してしまうからです。次章では、『なぜデスクワーカーはストレートネックになりやすいのか?』を深掘りしながら、原因を潰す具体的な戦略を紹介します。

デスクワーカーがストレートネックに陥りやすい5つの根本原因

デスクワーク中心の働き方が首に負荷をかけるのは想像がつきますが、『悪いと分かっているのに直らない』背景には複数の環境・行動要因が複雑に絡み合っています。ここでは代表的な5つの要因を整理し、今日から修正できるヒントを提示します。

1. ディスプレイ高さと視線角度のミスマッチ

ノートPCをそのまま机に置くと、視線は自然と下向き約15〜30度になります。この角度が30度を超えると、一気に首への負荷が増えると言われています。モニターアームやノートPCスタンドを導入し、上縁が目線と同じかやや下に来る高さに調整するだけで、頭部の前方偏位を大幅に減らせます。

2. キーボード・マウスの配置

肩幅より狭い範囲に入力機器を置くと肘が内旋し、肩が内側に巻き込まれる『巻き肩』姿勢になります。肩甲骨が外側に流れるため首まわりの安定が失われやすく、結果的にストレートネックを助長すると考えられています。テンキーレスキーボード+外付けマウスで左右対称の余白を確保すると、自然に胸を開いた姿勢が保ちやすくなります。

3. 長時間座りっぱなしとマイクロブレイク不足

同一姿勢が30分以上続くと筋肉は静的疲労モードに入り、血流と酸素供給が低下します。『集中しているから席を立たない方が効率的』は錯覚であり、1時間に1回の立ち上がりがむしろ脳の覚醒度を保つ戦略になることが示唆されています。ポモドーロテクニックやタスクタイマーを活用し、5分間の肩甲骨ストレッチやウォーキングを組み込むだけで頸椎の負荷をリセットできます。

4. スマホ依存による“ながら姿勢”

通勤電車・就寝前・休憩中、スマートフォンを覗き込む姿勢は頸椎に最大で相当の負荷をかけるとされます。『画面は目線0度』ルールを徹底し、スマホリングを人差し指の付け根に固定して高い位置で保持する工夫は、首だけでなく肩甲帯全体の省エネ姿勢を作ります。

5. ストレスと呼吸パターンの乱れ

精神的プレッシャーが高いと自然と呼吸が浅くなり、胸式呼吸が優位になります。胸が持ち上がるたびに肩がすくみ、首後面の筋肉が過緊張することで姿勢がさらに崩れる悪循環に。デスクにアロマや観葉植物を置くなど“副交感神経スイッチ”を意識した環境作りも、姿勢改善を後押しする要素となります。

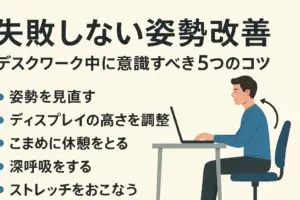

これらの要因は単独ではなく相互に影響し合うため、『モニターだけ調整して解決!』とはいかないのが現実です。首まわりのストレッチと併せて、作業環境・行動習慣・メンタルマネジメントをトリプルで整えることが、再発を防ぐ最短ルートと言えるでしょう。

原因別:優先度チェックリスト

- まずはディスプレイ高さ:目線が水平か?

- 次に入力機器の左右バランス:肘が身体の真横にあるか?

- 60分以上座ったままになっていないか?

- スマホ操作は座った状態で胸より上に持ち上げているか?

- 深呼吸を1時間内に3回以上意識的に行っているか?

チェックが2つ以上×なら、その項目から改善すると成果が体感しやすくモチベーションも続きます。『小さな環境調整と短時間ストレッチの組み合わせ』は、忙しいビジネスパーソンでも実践しやすいアプローチです。次章ではオフィスでも自宅でも“ながら”で取り組めるストレッチ&姿勢リセット法を具体的に紹介します。

今すぐできる!改善ストレッチ&姿勢リセット5選

ここからは、器具不要・1セット30秒〜2分で行えるストレッチを5種類紹介します。オフィスの空き会議室や自宅のリビングで気軽に実践し、首の前弯を取り戻すきっかけにしましょう。

1. タオル首牽引ストレッチ(15秒×3セット)

フェイスタオルの中央を後頭部に当て、両端を前方へ軽く引きつつ顎を軽く引きます。首後面が伸びるのを感じたら15秒キープ。頸椎の牽引と姿勢認識のリセットを同時に行えます。

2. 肩甲骨リトラクション&エレベーション(10回)

椅子に浅く座り、両腕を90度曲げて肘を肩の高さに上げます。胸を張りながら肩甲骨を中央に寄せ(リトラクション)、そのまま軽く上に引き上げ(エレベーション)ます。デスクワークで広がった肩甲骨の位置をリセットし、首への負荷分散を図ります。

3. 胸郭ツイスト&ディープブレス(左右各5回)

立位または椅子で背筋を伸ばし、胸の前で両手をクロス。息を吐きながら上半身をゆっくり回旋し、吐き切ったら鼻から深く吸って元の位置へ戻ります。胸郭の柔軟性を高めながら横隔膜呼吸を促進し、交感神経優位をクールダウンします。

4. 壁腕スライド(10回)

壁に背をつけ、かかと・お尻・背中・後頭部をつけたまま、肘90度の“W”の形で腕を上げます。腕をゆっくり上方へスライドさせ“Y”字を作り、再び“W”に戻す動きを繰り返すと、肩甲骨下制筋群が活性化され姿勢保持力が向上します。

5. 座位骨盤ロッキング(20秒)

椅子に深く座り、骨盤を前傾・後傾と交互に動かします。骨盤の可動が出ると背骨のS字が自然に復元され、首だけでなく腰の負担軽減にもつながります。

プログラムの組み方

・集中作業60分ごとに上記のいずれか2種を選び実行

・昼休みに全種1セットずつを“リフレッシュルーティン”として組み込む

・週末は鏡の前でフォームをチェックしながら回数・キープ時間を増やす

フォームを整える3つのコツ

- 顎を軽く引き、頭頂部が上方向に伸びる感覚を意識する

- 肩は下げるのではなく『鍵骨を横に広げる』イメージを持つ

- 息を止めず“吐く”動作を主役にして関節可動域を広げる

なぜこの5種なのか?

ストレートネック改善には『頸椎を直接動かす』『胸郭と肩甲帯を解放する』『骨盤・体幹の土台を整える』の3方向から刺激を与える必要があります。タオル牽引は頸椎の牽引と深層筋のリラクゼーション。肩甲骨リトラクションは支柱となる背骨周辺筋の活性。胸郭ツイストは呼吸パターンの正常化。壁腕スライドは肩甲骨を下げ首を長く見せる姿勢筋の再教育。骨盤ロッキングは上部の改善が長持ちする道床作り——という設計になっています。

ストレッチ前後のチェックで“成果を可視化”

セルフチェック章で紹介した壁立ちテストや写真撮影をストレッチ前後で行い、首の重さや胸の開き具合を比較してみてください。わずか2分の実践でも『呼吸が深く入る』『背が伸びた感じがする』といった主観的変化を感じやすく、継続モチベーションにつながります。

継続のコツ:トリガーを仕込む

・カレンダーアプリに“チェアフィッティングDAY”を毎月1日に登録し、ディスプレイ高さ・椅子設定を再確認

・スマホの待受を“首を守れ”という一言画像に設定

・机にタオルを常備し、昼休みに必ず1セット行う“鍵”として活用

短時間でも“質”を上げると体感が大きく変わります。

デスク環境を味方に!首を守るワークスペース最適化ガイド

ストレッチで首を整えたら、その状態を一日中キープできる環境を整えることが肝要です。ここではデスクワーカーが投資する価値の高い3つのアイテムと配置テクニックを紹介します。

1. モニターアーム&外付けキーボード

ノートPCを目線まで持ち上げるには専用スタンドやモニターアームが欠かせません。モニターアームは高さ・距離・角度を無段階で調整でき、画面を首の正面に合わせるのが容易になります。外付けキーボードを組み合わせることで肘角度90度・肩リラックスの理想ポジションを実現。

2. エルゴノミックチェア

座面の高さ・前傾角・ランバーサポート・ヘッドレストの全てが調整可能なチェアは、一日の首肩負荷を劇的に減らします。ヘッドレストは『背骨を伸ばして座ると自然に頭を支えてくれる』位置が理想。深く腰掛けたときにランバーサポートが骨盤の前傾を軽く保つ設計だと、背骨S字が維持され頸椎の負担が軽くなります。

3. デスクライトと間接照明

目線が暗いと顔をディスプレイに近づける習慣が無意識に生まれます。モニター周囲のコントラストを抑える間接照明と、手元を照らすデスクライトを併用すると、過度な前傾姿勢を抑制できます。1日8時間の視覚負荷を考えれば、照明環境への投資は生産性と健康を同時に守るコスパ最強の手段と言えるでしょう。

レイアウトのゴールデンルール

・モニター上縁=目線水平

・キーボード最遠端=肘先端から15cm以内

・足裏=床全面接地、膝角度90〜100度

・ヘッドレスト=後頭部中央 or 少し上

ツール導入の優先順位(価格はあくまでも目安)

- モニターアーム(1万円以下から導入可)

- 外付けキーボード+マウス(8000円前後)

- チェア or 座面クッション(予算に合わせ柔軟に)

- 照明(5000円〜)

ステップバイステップで更新すると、投資額と効果のバランスを見ながら最適化できます。

デスクまわりケーブルマネジメントの効果

ケーブルが散乱しているとマウスやキーボードの可動域を無意識に制限し、肩をすくめたり手首を内側にひねるクセが発生しやすくなります。ケーブルトレーやマジックバンドで足元とデスク背面を整理すれば、腕の取り回しがスムーズになり上半身の余計な緊張が減少。整然としたデスクは心理的負荷も軽減され、姿勢維持と集中力アップの相乗効果が期待できます。

スタンディングデスクとの併用

座位と立位を交互に切り替えることで、股関節と脊柱の潤滑を保ち、首肩への負担を分散できます。ただし、立位でモニター高さが合わずに顎を突き出すパターンも散見されるため、昇降機能付きモニターアームがあるとベストです。立位30分・座位30分を繰り返すリズムが推奨されることが多いですが、自分の集中サイクルに合わせて15〜45分幅で調整すると続けやすいでしょう。

ワイヤレスヘッドセットの導入

オンライン会議でノートPCの内蔵マイクを使うと、顔を画面に近づけて声を拾わせようと無意識に前傾しがちです。マイク一体型のワイヤレスヘッドセットで音声品質を確保すれば、背もたれに寄りかかったまま自然な距離感で会話が可能。声が通りやすくなることで早口防止や呼吸コントロールにも繋がり、首への負荷だけでなく発声疲労も軽減できます。

環境が整えば、姿勢維持は“意志力”から“習慣”へと移行します。次章では、良い姿勢を続けるモチベーションを保つためのライフハックを共有します。

継続は力なり!良い姿勢をキープするモチベーションハック

姿勢改善は“やったら終わり”ではなく“続けて当たり前”にできて初めて成果が定着します。ここでは三日坊主を卒業し、首と人生のラインを同時に整えるための心理トリガーを紹介します。

1. トリガーハビット化

歯磨き後にタオル牽引ストレッチを1セット、仕事開始前に壁腕スライドを5回など、既存の習慣に新しい行動を紐付けると継続率が一気に高まります。行動の順番を固定することで思考エネルギーを節約し、『気付いたらやっていた』状態を目指しましょう。

2. “姿勢貯金”アプリでゲーミフィケーション

スマホの姿勢解析アプリには、良い姿勢時間をポイント化し記録する機能があります。1週間で300ポイント達成したらお気に入りのカフェでご褒美、など自分ルールを作るとポジティブな条件付けが働きます。

3. SNSでコミットメント宣言

X(旧Twitter)やInstagramのストーリーズに“30日姿勢チャレンジ”を宣言してしまうと、外部の視線が行動継続のブースターになります。毎日ビフォーアフター写真を投稿するうちに、フォロワーが応援してくれる『社会적サポート』も得られます。

4. オフィス仲間と“ストレッチ部”を結成

昼休みに5分間の肩甲骨ストレッチを一緒に行うだけで、体感とコミュニケーションの質が同時に向上。部活動感覚があると『やらなきゃ』が『やりたい』に変わるため、継続難易度が下がります。

5. 成果を“数字”と“見た目”で証明する

壁立ちテストで後頭部が付くまでの距離、首の後屈角度、撮影写真での耳の位置を定点観測し、月ごとの変化をスライドにまとめる方法がおすすめ。数値化と視覚化で成功体験が記憶に刻まれ、『次は胸椎を柔らかくしたい』と学習ループが回り始めます。

6. OKR(Objectives and Key Results)を姿勢にも適用

目標:『3か月後、デスク時間のうち“頭部前方偏位2cm以内”の割合を80%にする』

主要成果指標:

- 毎日2回、壁立ちテストで後頭部と壁の間隔を測定し平均値を記録

- 週5日、胸郭ツイスト+ディープブレス10回を実施

- 月1回、専門家チェックで姿勢スコアを受診

7. 未来の自分から手紙を受け取る仕掛け

メールサービスの予約送信機能で、3か月後の自分に『首の調子はどう?壁立ちテストの距離は◯◯cmになっている?』とメッセージを送ってみましょう。

8. 環境の“摩擦”を極限まで下げる

ヨガマットをリビングの隅に敷きっぱなしにする、タオルを椅子の背に常備する、スマホスタンドを寝室とデスクの両方に置く。行動を阻む準備ステップをゼロに近づけると、習慣化のハードルが驚くほど低下します。

9. インプットをアウトプットで補強

書籍や動画で得た知識を、社内Wikiやブログで“学びメモ”として公開すると理解が深まり、同僚からのフィードバックも得られます。

10. メタ認知を鍛える“姿勢瞑想”

1分間、椅子に座ったまま呼吸に意識を向け、頭頂部が天井から引かれる感覚を味わう。首や肩の細かな筋緊張に気付くセンサーを養い、作業中の“姿勢崩れアラート”を内蔵するトレーニングになります。

小さな仕掛けを複数組み合わせることで、モチベーションは“沸いてくるもの”から“設計するもの”へと変わります。『姿勢が整った自分』を想像するだけで、今日もストレッチタオルに手が伸びるはずです。

専門家へ相談すべきタイミングとサービスの選び方

ストレッチと環境調整で大半のストレートネックは改善が期待できますが、以下のサインが出たら自己流ケアだけでは不十分かもしれません。

専門家相談の目安チェック

・腕や指にしびれ、力が入りにくい感覚が出ている

・2週間以上、頭痛や首痛が改善しない

・夜間痛や睡眠中の姿勢で目が覚めることがある

・セルフストレッチをすると逆に痛みが増す

・姿勢矯正ベルト等を使ってもすぐ戻ってしまう

こうした症状がある場合、早期に原因を特定し適切な介入を行うことで、長期化・重症化を防げます。ここではデスクワーカーが利用しやすい3つの専門サービスを紹介します。

1. 医療機関(整形外科・リハビリ科)

X線やMRIなどの画像検査で頸椎の状態を客観的に把握できます。神経症状がある場合や炎症が疑われる場合は医師の診察が最優先。薬物療法や理学療法士による機能訓練で痛み管理と可動域改善を図ります。

2. 整体ストレッチ

整体のアジャスト技術(関節包内動作を誘導し歪みを整える手技)と、パートナーストレッチで深層筋をじっくり伸ばす技術をハイブリッドしたサービスです。セルフケアでは届かない筋膜ラインや椎間の微細なアライメントにアプローチし、短時間で姿勢変化を体感しやすい点が特徴とされています。

ただし、整体師の技術はピンキリであるため、口コミや評判をよく調べ、ご自身が信頼をおける施術者を選択しましょう。

3. パーソナルトレーナー

ストレートネック改善に特化したトレーニングプログラムを設計し、フォーム修正と進捗管理を1対1でサポートしてくれます。デスクワークによって弱まった深層筋(ディープネックフレクサー、下部僧帽筋など)を鍛え、正しいアライメントを“維持する筋力”を養うのが目的です。オンラインセッションを活用すれば、在宅勤務でも高い指導クオリティを受けられる点が魅力です。

相談前に準備すべき情報

・症状が出るタイミング(午前中/夕方/特定動作)

・セルフストレッチ履歴と効果感

・睡眠の質やストレスレベルの変化

・過去の怪我・既往歴

これらをメモして持参すると、初回カウンセリングで原因が絞り込みやすく、改善プランも具体的になります。

どのサービスを選ぶべきか?早見チャート

| 症状レベル | 推奨サービス | 理由 |

|---|---|---|

| しびれ・夜間痛がある | 医療機関 | 神経症状の有無を画像で確認し早期治療 |

| 軽度の痛み・コリがある | 整体ストレッチ | 自分では届かない深層筋を伸ばすことで即時効果が期待できる |

| 痛みなし/姿勢のみ気になる | パーソナルトレーナー | 予防・再発防止に特化し、運動習慣も身に付く |

オンライン vs オフラインの使い分け

・医療機関は診断の正確さを重視しオフラインが基本

・整体ストレッチは対面施術が効果的だが、セルフケアフォローはオンライン動画で継続サポートを受ける方法も人気

・パーソナルトレーナーはフォーム確認に全身が映せる環境があれば、オンラインでも遜色なし

相談時のチェックポイント

- 施術・指導の前後で写真や可動域テストを行い、変化を数値で示してくれるか

- 生活習慣改善の宿題を具体的に提示してくれるか

- 次回以降のプランが“受け身の通院”ではなく“自立支援”になっているか

こうした点をクリアする専門家と組むことで、セルフケアとプロケアが相乗効果を生み、ストレートネックの根本改善と再発防止を実現できます。

まとめ—今日から首を守る実践リスト

ストレートネックとは?—背骨S字カーブの崩壊

・毎朝「壁立ちテスト」で後頭部が壁に触れるか確認し、日記アプリに記録する

・週1回スマホの姿勢解析アプリで横写真を撮影し、頭の突出距離を数値化する

放置すると何が“ヤバい”のか?—生産性を直撃する負の連鎖

・頭痛・首痛の発生時刻をカレンダーにメモし、業務効率との相関を可視化する

・午後の集中力低下を感じたら「胸式→腹式」への呼吸切替を3分間実践する

まずはセルフチェック!—あなたの首は何度傾いている?

・月初に「壁立ち+可動域チェック」をセットで行い、ビフォーアフター写真を保存

・チームで相互撮影し、姿勢改善を“公開チャレンジ”化してモチベーションを維持

デスクワーカーが陥りやすい原因—5つの環境・行動要因

・モニター上縁を目線高さに固定(ノートPCはスタンド必須)

・スマホ閲覧は必ず「目線0度」、リングやスタンドで高さを確保

・ポモドーロ60分ごとに5分間の立位ストレッチ or ウォーク

改善ストレッチ&姿勢リセット5選

・〈タオル首牽引〉昼休みと就寝前に15秒×3セット

・〈壁腕スライド〉集中力が切れたタイミングで10回、肩甲骨を下制

・〈座位骨盤ロッキング〉Web会議の前後20秒で骨盤をリセット

デスク環境最適化—ワークスペースを首の味方に

・最優先投資はモニターアーム(1万円〜)で視線角ゼロを確保

・外付けキーボード+エルゴチェアで肘90度/足裏全面接地を実現

・照明は「手元直下+間接光」で目の疲労と前傾姿勢を同時に防ぐ

モチベーションハック—習慣をデザインする10の仕掛け

・既存習慣と紐付ける“トリガーハビット化”(例:歯磨き後タオル牽引)

・アプリで良姿勢時間をポイント化し、週末にご褒美を設定

・SNSで「30日姿勢チャレンジ」を宣言して外部の視線を味方に

・未来の自分へメール予約送信し、3か月後の姿勢にコミットメント

専門家へ相談すべきタイミングとサービスの選び方

・腕のしびれや夜間痛が出たら医療機関で画像検査→原因特定

・軽度痛+姿勢崩れは整体ストレッチで“深層調整+筋膜解放”

└ただし、整体師の技術はピンキリ。口コミと評判で信頼できる施術者を選ぶ

・再発防止と筋力強化はパーソナルトレーナーでフォーム習得

首のラインは、一朝一夕で整うものではありません。しかし“気付き→行動→測定→改善”を回し続ければ、必ず変化は数字と体感に現れます。

さあ、この記事を読み終えた今がスタートライン。デスクにあるタオルを手に取り、まずは15秒の首牽引から始めましょう!

参考文献

- VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン(厚生労働省)

- Headache disorders(World Health Organization)

- Is forward head posture relevant to cervical pain? A systematic review and meta-analysis(BMC Musculoskeletal Disorders)

- 頭痛の診療ガイドライン2021(日本頭痛学会)

- Neck Pain: Revision 2017 Clinical Practice Guidelines(Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy / APTA)