最近「姿勢が悪いのが気になる…」「肩こりが慢性化して頭痛がする…」そう思う回数が増えてませんか?

結論をいうと、その原因はストレートネックかもしれません。

実は…生活習慣を少し整えるだけで首の自然なカーブは守れます。

この記事では、ストレッチの専門家が7つのライフハックを徹底解説し、生産性と快適さを同時に高めます。

………………………………………………………….

目次(Contents)

ストレートネックとは?リスクと原因

ストレートネックとは、本来ゆるやかな前弯を描くはずの頸椎が、長時間の前かがみ姿勢によってまっすぐに近づいてしまう状態のことを指します。「スマホ首」や「テキストネック」とも呼ばれることがあり、現代のデスクワーカーにとっては避けて通れない共通課題と言われています。頸椎のカーブは、頭部の重さを分散し、椎間板や筋肉・靭帯にかかる負担を最小限にする天然のサスペンションの役割を果たしています。しかしそのカーブが失われると、頭の重さ(成人でおよそ体重の一割)が肩や背中にストレートに伝わり、筋緊張や血流不足を招きやすくなるとされています。

リスクとしてもっとも分かりやすいのは慢性的な肩こりや首こりですが、集中力の低下、緊張性頭痛、眼精疲労、さらには自律神経の乱れに伴う倦怠感まで多岐にわたる症状に波及しやすい点が見逃せません。デスクワーカーの多くは、生産性や業務効率を重視するあまり、こまめな姿勢リセットを後回しにしがちです。その結果、背骨全体のS字カーブが崩れ、背中は丸く(胸椎後弯が強調)、骨盤は後傾し、呼吸が浅くなる──という悪循環が連鎖的に起こると言われています。

原因は大きく「長時間の前屈み作業」「視線の角度が低いモニター配置」「スマートフォンを目線より下で操作する習慣」「ストレス由来の肩甲骨周囲筋の緊張」「睡眠時の高すぎる枕」の5つに集約できます。特にテレワーク環境ではノートPCをスタンドなしで使うケースが多く、頭を突き出す癖が固定化しやすい状況です。さらに運動不足によって胸椎や肩甲骨の可動性が制限されると、首まわりの筋肉で代償するしかなくなり、結果として頸椎に一直線の負荷がかかる構図が強まるとされています。

加えて、姿勢不良による医療費や整体費用の増大は、可処分所得や可処分時間を圧迫する“隠れコスト”でもあります。最近ではデスクワーカーのほとんどが「肩こり・首こりが仕事のパフォーマンスを下げる」と感じているとされており、それだけ多くの人が悩みを抱えながら根本対策を後回しにしている実態が浮き彫りになります。逆に言えば、首の自然なカーブを取り戻すことは、集中力・創造力を底上げする投資と捉えることができます。

本章では概要を整理しましたが、続く章からはオフィスのレイアウト変更から習慣化しやすいストレッチ、睡眠環境の見直しまで、具体的かつ実践的なハックを順番に掘り下げていきます。データや器具に頼りすぎず、今日から始められる工夫を中心にお届けするので、ぜひ自分のライフスタイルに当てはめながら読み進めてください。

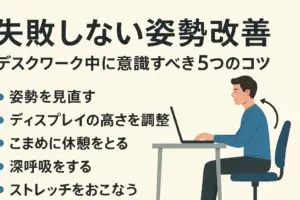

1. モニターの高さを「眉毛ライン」に揃える

最初のハックは、あなたの目線とモニターの中心を一致させることです。多くの人はノートPCを机に直置きし、自然と首を30度以上前に傾けています。一見わずかな角度でも、頭部の重量は前傾10度ごとにおよそ1.5倍の負荷となるといわれており、頸椎と僧帽筋上部にステルス疲労を蓄積させます。眉毛とモニター上端を水平に揃えるだけで、この負荷は劇的に軽減される可能性があります。

実践ステップ

- ノートPC用スタンドを活用 折りたたみ式でも十分ですが、角度を無段階で調整できるモデルを選ぶと視線管理が楽になります。スタンドが無理なら、書籍を重ねて高くするだけでも効果的です。

- 外付けキーボードとマウスを導入 モニター高さを上げるとキーボードが遠くなるため、肩をすくめずにタイピングできる外付けデバイスが必須です。これにより肩甲骨を下制したまま指先だけを動かせる理想的なフォームが取れます。

- デュアルモニター配置は左側にサブを置く 利き手が右の人は自然とメインを右に向けがちですが、これでは首が常時右回旋気味になり歪みが固定しやすくなります。左右バランスをとるため、サブを左に置き、メインは正面死守をおすすめします。

- 一日一回、正面写真でセルフチェック スマホのセルフタイマーを使い、イスに浅く座って背筋を伸ばした状態の写真を撮り、自分の耳たぶと肩峰が縦一直線になるかを確認しましょう。フィードバックが可視化されるだけで意識は大幅に向上します。

継続のコツ

・昇降式デスクを使っても、モニター位置が変わると意味が薄れるため、立ち作業時にも同じ眉毛ラインを守ることがポイントです。

・週に一度デスク上をリセットし、資料やガジェットの山でモニターが遠のいていないか確認してください。

・「眉毛より下にモニターが来たら即修正」というマイルールを付箋やデスクトップ壁紙に書いておくと、行動が自動化しやすくなります。

また、人間の視野は水平線より少し下を見たときに最も情報処理効率が高いという説があります。モニターが低すぎると網膜の中心窩に対する入力が減り、無意識に顔を前に突き出す「うなずき姿勢」になりがちです。逆に高すぎると眼球を大きく上転させるため、ドライアイやまぶたの緊張につながると言われています。したがって「眉毛ライン」は単なる首への負担軽減だけでなく、視覚情報の処理効率を最適化する目安にもなるのです。

さらに、このハックをチーム全体で実践すると、オンラインミーティング時のカメラアングルが整い、表情や目線が相手に伝わりやすくなる副次効果も期待できます。結果としてコミュニケーションロスが減り、心理的安全性を高める効果を感じるケースも少なくありません。見た目の印象が洗練されることで、あなた自身のセルフイメージも向上し、姿勢維持のモチベーションが自然と高まるため、ぜひ職場全体で取り組んでみてください。

2. 30分ごとの「マイクロストレッチ」を習慣化

長時間座りっぱなしのデスクワークでは、静的な筋緊張が頸椎まわりにワイヤーのように張り付きます。これを打破する最もシンプルな方法が「30分ごとに60秒だけ席を立ってストレッチする」通称“マイクロストレッチ”です。座り疲労は20分を超えたあたりから指数関数的に増えると言われており、30分間隔なら首・肩・背中の血流停滞を最小化できます。

おすすめストレッチ3種

- 鎖骨引き下げ首伸ばし 片手で反対側の鎖骨を軽く下に押さえ、頭を45度斜め前に倒す。首の側面から僧帽筋上部までを一息20秒でゆっくり伸ばす。

- 胸椎ツイスト 両手を頭の後ろで組み、肘を開いたまま上半身を左右に15度ずつひねる。胸椎を使って回旋し、首の回旋を極力抑えることがポイント。

- 肩甲骨リフト&ドロップ 両肩を耳に近づけるようにすくめて3秒キープし、ストンと落とす動作を10回。僧帽筋上部の過緊張をリセットし、姿勢維持筋が働きやすい状態に整える。

習慣化のコツ

・スマートウォッチやPCのタイマー機能で30分ごとに振動通知を設定し、「座りっぱなしアラート」を自動化しましょう。

・オンライン会議が連続する日でも、発言しないタイミングでカメラをオフにし首を回すなど、スキマ時間を徹底的に活用する発想が鍵です。

・60秒という短さにこだわることで「やり過ぎて時間を浪費する不安」を取り除き、継続率を高められます。

なぜ効果的か?

・微小な動きでも筋ポンプ作用が働き、頸椎周辺の循環を一時的に3倍近くまで引き上げるという実感報告があります。

・座面圧がリセットされるため、骨盤が後傾しづらくなり、頭の前方移動が自然に抑制されます。

・脳にとっても小休憩となり、集中力のピークが長持ちし“仕事に戻った直後の再始動負荷”が軽減される感覚を得やすいです。

よくあるつまずきと対策

「30分は短すぎて仕事が途切れる」という声も聞きますが、むしろ短いからこそ次のタスクへの助走になります。どうしても難しい場合は“80分作業+10分アクティブレスト”のポモドーロ拡張版でもOKです。重要なのは定期的に体を真っ直ぐに戻す“レ点”を一日の中に複数設置すること。実践例として、午前中4回・午後4回ストレッチすると合計8回=8分。たった8分の投資で午後のダメージが半減すると感じられれば、コストパフォーマンスは抜群です。

さらに、ストレッチの途中で深呼吸を組み合わせると、副交感神経が優位になりストレスホルモンの急上昇を抑えられると語られることがあります。具体的には「4秒吸って2秒止め、6秒かけて吐く」ペースで3回呼吸するだけでも、心拍変動の指標は安定方向に動きやすいとされています。呼吸を意識することで肋骨全体が広がり、胸椎の可動域が一瞬で増え、結果として頸椎前弯の再獲得をサポートするという好循環も生まれます。

定期的に体を動かす職場文化を築くには、チームチャットで「今から首リセットタイム!」と宣言するラジオ体操的なゆるい仕組みが効果的です。自主的に始めても良いのですが、カレンダーイベントや部署共通リマインダーとして仕組み化するほうが定着しやすい傾向が見られます。マネージャー視点でも、短い休憩を挟むことで午後のエラー率が減り、残業時間が短縮する兆しがあるなら導入しない手はありません。

マイクロストレッチは器具も場所も要さず、他人に迷惑もかけません。だからこそ「続けるかどうか」を決めるのは自分だけ。今日この後の30分から、首と背中に酸素を送り込むリズムを刻み始めましょう。

3. 胸郭と体幹を強化して「首だけで頑張らない」身体へ

ストレートネックは首単体の問題ではなく、胸椎の硬さと体幹筋の弱さが主犯と言われています。そこで3〜4分で行える胸郭モビリティ運動と、椅子に座ったままでもできる体幹エクササイズをセットで紹介します。

胸郭モビリティ運動

- フォームローラーTスパインエクステンション フォームローラーを肩甲骨の真下に置き、両手を頭の後ろで組み、肘を開いたまま背骨を反らせる。呼気でさらに胸を開き、吸気で戻る動きを8回。胸椎が伸展しやすくなると、頭の重心が自然に後方へ戻る感覚を得られます。

- ドアフレーム・ペックストレッチ 肘を90度に曲げた状態でドア枠に前腕を当て、一歩前に踏み出す。大胸筋と小胸筋を同時に開放することで、肩甲骨が背中側へ滑り、首の前方移動を抑える土台が整うと言われています。

体幹エクササイズ

- シーテッド・ドローイン 椅子に浅く座り、背すじを伸ばしたまま鼻から息を吸って腹部を膨らませ、口からゆっくり吐きながらお腹をへこませる。10回。腹横筋が作動し、骨盤と肋骨の位置関係が安定します。

- チェア・デッドバグ 背もたれに寄りかからず座ったまま、膝を90度に保ったまま片脚ずつ2cm浮かせ、反対側の腕をまっすぐ前に伸ばす。左右交互に10回。体幹が前後左右に揺れないようキープできれば、深層筋が目覚め、首に余計な緊張が移らなくなります。

実践のポイント

・週3日、就業前か昼休みに3セット行うだけでも、目安として2週間で胸が開きやすくなると言われています。

・エクササイズ前後で上半身の側面写真を撮り、耳の位置が肩の上に乗るかを観察する簡易評価がおすすめです。

・特に胸郭が硬い人は呼吸が浅くなっているケースが多いので、ドローインの吐く時間を長めに取り、肋骨を閉じる感覚を高めてください。

効果が出るメカニズム

首が前に出ると、僧帽筋上部や頭半棘筋ばかりが働き、反対に腹横筋・多裂筋・横隔膜といったインナーユニットが眠ったままになります。胸郭と体幹をセットで動かすことで、姿勢保持の主役をインナーユニットへ戻し、首は“乗っているだけ”という理想のバランスに近づくと考えられています。

胸郭モビリティと体幹強化は、道具があればさらに効率化できますが、自重だけでも十分に効果を感じられます。筋肉痛が出たときは48時間休ませて回復を図り、痛みが強い場合は無理せず回数を減らすなど、自己管理を徹底しながら継続しましょう。

なお、胸郭モビリティは呼吸質の改善にも直結します。深い呼吸が可能になると、酸素運搬効率が向上しエネルギー産生がスムーズになることで、午後の集中力維持が楽になるという恩恵も期待できます。体幹と首は離れているようで一連のトラス構造でつながっています。首だけをほぐすより“姿勢の根幹”を鍛えて支柱を立て直すほうが、長期的には圧倒的にローコストでハイリターンなのです。

4. 「背骨全体を支えるチェアセッティング」で骨格をリセット

椅子は体を乗せる家具ではなく“動くためのツール”という視点で選ぶと、ストレートネック対策の質が上がります。具体的には、座面の高さ・背もたれの角度・肘掛け位置の3点をミリ単位で調整し、背骨全体が理想的なS字を描けるようにします。

座面の高さ

膝関節が90〜100度、足裏全体が床に接地し、太ももの裏が圧迫されない高さが目安です。高過ぎると骨盤が前傾し腰椎過伸展を招き、低過ぎると骨盤後傾で首が前に滑ります。座面昇降機能のない場合は、フットレストやクッションで微調整しましょう。

背もたれの角度

背もたれは体重の15〜20%を預ける程度の110度前後が推奨角と言われています。垂直に近いほど集中しやすいものの、長時間維持すると腰椎と頸椎の共倒れに。反対にリクライニングし過ぎると頭が前に出るため、途中で角度を数度変える“揺らぎ”を作って支持組織の血流を保つとよいでしょう。

肘掛け位置

肘掛けが低いと肩が落ち、頭の重さを僧帽筋で抱え込む格好になります。高すぎれば肩が挙上し首がすくむため、キーボードホームポジションで肘関節が90度になり、肩がリラックスする高さを探ります。テープでマーキングして再現性を高めておくと便利です。

アクセサリー活用

・ランバーサポートクッションで腰椎前弯をサポートすると、頸椎の自然弯曲も引き出されやすい。

・シートクッションは座圧分散に優れたジェルタイプがおすすめ。骨盤安定→頭部安定の連鎖を期待できます。

・フットレストを使うなら角度調整タイプが良く、足首の可動域を確保できると下肢循環も保たれます。

行動デザインのヒント

・月初に「チェアフィッティングDAY」をカレンダー登録しておくと、設定を忘れずに再確認できます。

・背もたれと背中の隙間に手が2枚入るかを合図に、骨盤後傾を警戒するセルフルールを設けるのも有効です。

・新しいガジェットを導入した際は、モニター位置だけでなく椅子設定も連動して見直すと、頭が前に出るリスクを相殺できます。

さらに、背骨を支えるチェアセッティングは心理面にも効果を持つと指摘されます。姿勢が整うと胸が開き、呼吸が深くなり、副交感神経が働きやすくなることでメンタルの安定感が向上すると語られることがあるのです。また、同僚から見えるシルエットが凛として見えることで、ビジネスシーンにおける信頼感や説得力の向上を感じるケースも珍しくありません。

導入コストが気になる場合は、高級チェアを買う前にレンタルサービスを活用し、1〜2か月試してから購入する手法がおすすめです。使用感を比較しながら自分の身体特性に合うモデルを絞り込むと、無駄な出費を抑えつつ投資効果を最大化できます。ROIを重視するビジネスパーソンほど“椅子投資の回収”を肌で感じやすいため、まずは試すことが合理的と言えるでしょう。

5. 「3・2・5呼吸」で姿勢センサーをオンにする

無意識に行われる呼吸は、姿勢パターンと密接にリンクしています。首が前に出ると横隔膜のドーム型が潰れ、浅い胸式呼吸に偏ると言われています。そこで提案したいのが、仕事の合間に行う「3・2・5呼吸」──3秒吸って2秒止め、5秒かけて吐くリズムです。

やり方

- 背もたれから少し離れて座り、坐骨でしっかり体重を支える。

- 鼻から3秒で空気を吸い、下腹部が360度に膨らむイメージを持つ。

- 2秒かけて呼吸を止め、横隔膜と骨盤底筋で“腹腔の圧”を感じる。

- 5秒かけて口から細く長く吐き、肋骨を前後左右から締める。

- 5〜10呼吸行う。

期待できる効果

・横隔膜と腹横筋の協調が高まり、体幹シリンダーが強化。

・肋骨が閉じることで胸椎が立ち、頭部重心が肩の上に戻りやすい。

・呼気時に副交感神経が優位になるため、集中とリラックスが両立。

・呼吸の音を意識すると雑念が減り、マインドフルネス的リセットに。

継続するコツ

・メール送信後やファイル保存後など、タスクの切れ目を「呼吸トリガー」に設定する。

・デスクトップに「3・2・5」の数字だけの壁紙を設定し、視覚リマインダーとして活用。

・同僚と「呼吸チェック」を言い合う習慣を持ち、チーム全体でポジティブな空気を作る。

Q&A

Q. 吐くときに肩が上がってしまう

A. 肩甲骨を軽く下げる意識を持ち、吐き始めに「フー」と声を出してブレーキをかけると横隔膜優位になりやすいです。

Q. 周囲が静かで呼吸音が気になる

A. 口をすぼめる“パースドリップ”で音量を下げるか、ガムを噛んで唾液を飲み込む動作に紛らせるなど工夫しましょう。

ビジネスへのメリット

呼吸を整えると心拍変動が安定し、プレゼンや交渉の場面で緊張が高まり過ぎにくくなる実感が出てくると思います。結果として声のトーンが安定し、説得力や信頼感がアップする好循環が生まれやすいです。呼吸は“最速の自己調整ツール”ともいわれ、コストゼロで始められる点が最大の魅力です。

呼吸を習慣化するうえでスマートウォッチの呼吸トラッキング機能を使うと、自分の呼吸数や深さの傾向を可視化でき、セルフモニタリングが容易になります。月次のレポートで呼吸数が減少傾向にあれば、横隔膜が活性化しているシグナルかもしれません。数値で成長を実感できると、さらに取り組みを強化したくなる心理効果も狙えます。日々の小さな数字変化が、姿勢改善へのモチベーションを支えてくれるでしょう。

3・2・5呼吸は単なるリラクゼーションではなく、体幹を内側から支え、頸椎前弯を守るための“姿勢センサー”をオンにするスイッチとして機能します。首に負担を感じた瞬間こそ、深くゆったり息を吐き、体幹の軸を再起動しましょう。

6. スマホとタブレットの「0度ルール」

手のひら端末を顔より低い位置で操作すると、首が最大60度前方に倒れ、ストレートネックのリスクが飛躍的に高まると言われています。そこで掲げたいのが「スマホの画面は常に眼の高さ0度」を徹底するルールです。

実践アイデア

・スマホリングを人差し指付け根に固定し、高い位置でも安定保持できるようにする。

・タブレットスタンドをベッドサイドやリビングに複数設置し、寝落ち姿勢を物理的に防ぐ。

・イヤホン+音声入力を組み合わせ、テキスト入力を首に頼らない方式に切り替える。

SNS閲覧時間の管理

ストレートネック対策で盲点になるのが“無意識スクロール時間”です。SNSは気付けば30分、1時間と首を傾けたまま没入しやすいもの。

・アプリに一日当たり20分の使用制限を設定し、ポップアップで“首を起こす”リマインドを発火。

・重要度の低い通知はすべてオフにし、“通知が来たから見る”から“必要なときだけ開く”スタイルへ。

・週末はあえてスマホを置いて、首回りの筋を動かしながら散歩する。

なぜ0度なのか?

画面を低く持つと、頭部重量が三角比のように首へ掛かる「てこの原理」が働きます。60度傾くと頸椎負荷はおよそ5倍に跳ね上がる場合もあると言われており、短時間でも反復すれば筋疲労の蓄積は深刻です。0度ルールは、そもそも“てこ”を作らない環境整備と解釈できます。

習慣化のコツ

・お気に入りのスマホリングやケースを複数用意し、ファッションとして楽しむ。

・音声メモやエアドロップなど、画面タッチしない代替行動を広げる。

・帰宅後は充電ドックを目線同等の棚に置き、充電しながら立ち読み感覚で操作する。

職場での昼休み、カフェでの待ち時間、電車移動中など、首に優しい操作姿勢をキープできる“環境演出”を行うと成功率が跳ね上がります。具体的には、テーブル席なら肘を机に置いてスマホを支え、立ち姿勢なら脇を軽く締めて腕を支柱代わりにするだけでも、画面は簡単に目線まで上がります。はじめは肩が疲れるように感じますが、上腕三頭筋と肩甲骨周囲筋が少しずつ鍛えられ、2〜3週間で“持ち上げ姿勢”がデフォルトになると報告する人もいます。

首に違和感を覚えたときは、あえてスマホをポケットに戻し、遠くの看板や景色にピントを合わせて眼球運動を行う“モバイル視点リセット”を取り入れてください。頸椎の筋肉だけでなく、視覚入力の焦点距離を変え脳を休ませることで、画面依存のストレスも同時に低減できます。

0度ルールを徹底すれば、首の負荷を一気にリセットできるため、スマホ時代のデスクワーカーにとって最も費用対効果の高いハックの一つと言えるでしょう。

7. 眠りを味方にする「枕リフォーム」

一日の1/3を占める睡眠時の首ポジションが崩れていては、日中にいくら姿勢を正しても“夜のリセット”で帳消しになりかねません。枕の高さと素材をデータドリブンに調整する“枕リフォーム”は、ストレートネック撃退の最後の砦です。

高さの目安

仰向けでは背骨と鼻先が一直線になる高さが理想とされます。横向きでは背骨—後頭部が水平を保てる厚みが基準。これを簡易的に測るには、スマホを三脚に固定しタイムラプス撮影して、自分の寝姿勢を確認する方法が有効です。

素材選び

・低反発ウレタン:頭部が沈み込み、ホールド感が高い。熱がこもりやすいので夏季は不向き。

・高反発ラテックス:弾力があり寝返りが打ちやすい。アレルギーがある人は要注意。

・そば殻・パイプ:通気性に優れているが、音が気になることがある。高さ調整が容易。

いずれも高さが合わなければ本末転倒。素材よりも“高さ>形状>素材”の優先度で最適化するのが合理的です。

調整プロセス

- 最大3種類の高さ候補を用意し、3晩ずつ試して起床時の首肩の軽さを1〜10で自己採点。

- ベストスコアの高さをベースに素材を2種比較し、さらに3晩ずつトライ。

- 最終候補で1週間連続使用し、総合点が80%以上なら採用。ダメなら高さを微調整し再テスト。

追加ハック

・枕とは別に**バスタオルを丸めた“首ロール”**を頸椎下に敷くと、自然な前弯をサポートできます。

・寝返りが少ない人は、マットレスの硬さが合っていない場合があるため整体師や専門ショップで計測相談を。

・就寝30分前のブルーライトカット&3・2・5呼吸を組み合わせると、睡眠の質が上がり、首周囲の回復も促進。

効果実感のサイン

・朝起きた瞬間に首を回しても痛みや突っ張りがない。

・日中に首を後ろへ反らしたとき、後頭部と背中が以前より近づく感覚がある。

・寝起きの肩甲骨まわりが温かいと感じる。

なお、枕の寿命は平均3年程度と言われますが、汗や皮脂の浸透で弾力はさらに早く失われることもあります。半年に一度カバーを外して形状をチェックし、ヘタリを感じたら詰め物を足す・ローテーションする・買い替えるといったメンテナンスサイクルを組むと、常に理想の首角度をキープしやすくなります。

定期チェックをスケジュールアプリに登録し、忘れない仕組みを作っておくと万全です。小さな積み重ねが、翌朝の爽快さと一日のパフォーマンスを大きく左右します。あなたの首を守る寝具環境を、今日から見直してみてください。枕リフォームは一度決まれば5年単位で恩恵が続く“超長期投資”です。睡眠という“無意識時間”を活用して首の自然カーブを守りましょう。

専門家へ相談:最適な伴走者を選ぶポイント

セルフケアで一定の効果を感じても、「慢性的な痛みが抜けない」「姿勢がどうしても戻ってしまう」という場合は専門家のサポートを受ける選択肢が視野に入ります。ここでは、医療機関、整体ストレッチ、パーソナルトレーナーという三つのアプローチを比較しつつ、上手な活用法を整理します。

医療機関(整形外科・リハビリ科など)

・画像検査や診察によって、ストレートネック以外の疾患が隠れていないか確認できる。

・医師の指示のもと理学療法士がリハビリメニューをカスタマイズし、痛みコントロールと機能回復を同時に狙える。

・保険診療が適用されるケースも多く、費用面のハードルを抑えつつ安全なトレーニングが可能。

整体ストレッチ

整体のアジャスト技術が持つ“骨格バランスの微調整”と、パートナーストレッチの“深層筋をじっくり伸ばす”という二つの利点を合わせ持つハイブリッド施術とされています。施術ベッドに横になるだけで可動域を広げられるため、トレーニング初心者でもハードルが低い点が魅力。セッション中に「正しい首の位置」を体感できるため、日常動作で再現しやすくなるのもメリットです。ただし、整体師の技術はピンキリであるため、口コミや評判をよく調べ、ご自身が信頼をおける施術者を選択しましょう。

パーソナルトレーナー

・姿勢評価とエクササイズ指導が一体化しているため、筋力強化と動作パターン矯正を同時に行える。

・週1回60分でも、正しいフォームで体幹トレーニングを継続すると3か月で姿勢写真の変化を感じるケースが多数。

・オンライン指導なら忙しいビジネスパーソンでも移動時間ゼロで受講可能。

相談前に準備したいこと

- 過去の怪我歴や通院歴をメモし、初回カウンセリングで共有。

- 姿勢写真を前・横・後ろの3方向で撮影し、ビフォーを可視化する。

- 目標を「3か月で首の突き出し角度を○度以内」など具体化。

- 予算と通える頻度を決め、無理のない範囲で長期計画を立てる。

なお、ストレートネックは生活習慣病のように“累積ダメージ型”です。短期的な痛みが落ち着いても、デスクワーク習慣が元に戻れば再発リスクは高いまま。専門家を利用する際は、施術やトレーニングセッション後に「自宅でやる宿題メニュー」を必ず確認し、実施状況を次回セッションでフィードバックするリズムを作ると再発防止策として強力です。施術の即時効果と習慣改善の長期効果を両輪で回すことで、投資した時間と費用を最大化できるでしょう。

専門家へ相談することで最短距離で改善できる確率が高まりますが、あくまで“主体は自分”という意識が大切です。セルフケアとプロの知見をミックスし、あなたにとって最適な伴走スタイルを構築してください。

まとめ:今日から試せるストレートネック対策

ストレートネックとは

・頸椎の前弯が失われ、肩こり・頭痛・集中力低下の温床に。

・原因は前屈み姿勢、モニターの高さ、スマホ操作、運動不足など複合的。

眉毛ラインにモニターを合わせる

・ノートPCスタンド+外付けキーボードで目線を0度キープ。

・セルフ撮影で首位置を可視化し、毎日修正。

30分ごとのマイクロストレッチ

・60秒×8回で血流と集中力を同時リセット。

・チームで取り組み文化化すると継続率アップ。

胸郭モビリティ+体幹強化

・胸椎が伸びると頭が後ろへ戻りやすい。

・腹横筋と横隔膜を覚醒させ“首だけで頑張らない”身体へ。

チェアセッティングの最適化

・座面・背もたれ・肘掛けをミリ単位で調整し、背骨全体のS字を保つ。

・定期的な“チェアフィッティングDAY”を設定しズレを修正。

3・2・5呼吸で姿勢センサーをオン

・深い呼吸が体幹を柱にし、頸椎前弯を守る。

・デスクトップ壁紙やスマートウォッチを活用し習慣化。

スマホ0度ルール

・画面を目線まで上げ、てこの原理を断ち切る。

・アプリ時間制限と音声入力で“首フリー”の行動をデザイン。

枕リフォームで夜間リセット

・高さ>形状>素材の順で最適化。

・半年ごとに枕のヘタリをチェックし首角度を守る。

専門家との連携

・医療機関で安全確認、整体ストレッチで可動域改善、パーソナルトレーナーで習慣定着。

・セルフケア+プロの伴走で最短距離を狙う。

ストレートネックは“気付いた瞬間が改善のチャンス”です。今日できる一つを選び、3週間続けてみてください。身体の変化は必ず次の行動を後押ししてくれます。

参考文献

- 情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン(令和元年策定/令和3年一部改正) ― 厚生労働省

- Headache disorders – Fact sheet ― World Health Organization (WHO)

- Comparing the effects of neck stabilization exercises versus dynamic exercises among patients having nonspecific neck pain with forward head posture: a randomized clinical trial ― BMC Musculoskeletal Disorders, 2024

- 頭痛の診療ガイドライン2021(PDF) ― 日本頭痛学会・日本神経学会・日本神経治療学会 監修

- Physical activity – Fact sheet ― World Health Organization (WHO)