あなたの椅子、実は身体に負担をかけていませんか?

結論をいうと、イス選びを間違えると肩こりや腰痛、生産性の低下を引き起こします。

実は…正しいイスを選ぶだけで、長時間デスクワークでもラクに集中できる環境が手に入ります。

この記事では、ストレッチの専門家が“失敗しないイス選び”を徹底解説します。

………………………………………………………….

目次(Contents)

1. なぜイス選びが重要か

イスは「ただ座るための道具」と思われがちですが、仕事の質と健康を左右するパートナーです。

座面の高さが合わず膝が常に屈曲し過ぎていると血流が滞り、夕方にはふくらはぎがパンパンにむくむことがあります。

逆に高すぎれば太ももの裏が圧迫され、お尻がしびれて集中できません。

背骨が正しいS字カーブを保てない椅子は、長時間で腰部椎間板に不自然な圧力を加え、慢性的な腰痛へ直結すると言われています。

また、姿勢の崩れは呼吸を浅くし、脳への酸素供給を減らすため、パフォーマンスが落ちるという悪循環も生みます。

つまり、イスは“健康器具”でもあり“生産性向上ツール”でもあるのです。

さらにデスクワーカーの多くは1日の3分の1以上を椅子の上で過ごします。

合わない靴を1日中履けば足が痛むように、合わない椅子は全身に痛みを連鎖させます。

特にリモートワークで運動量が減った現代は、椅子が体に与える影響が拡大しています。

加えて、姿勢の乱れはストレスホルモンの分泌を促し、メンタルヘルスにも影響すると考えられています。

肩がすくみ首が前に突き出た“テキストネック”状態では、首まわりの筋肉が緊張し交感神経が優位になりやすいという指摘もあります。

良い椅子はこの緊張を和らげ、副交感神経への切り替えを助けるため、同じ作業時間でも疲労感が大幅に軽減します。

イス選びを後回しにした結果、整体や病院、マッサージに通うコストが膨大になるケースも珍しくありません。

「仕事の椅子=投資対象」という視点を持てば、適切な椅子は長期的に医療費を抑え、生涯のQoL(生活の質)を底上げする資産になります。

本章では、イス選びの重要性を健康・生産性・メンタルの3軸から俯瞰し、あなたが今すぐ椅子を見直す価値を具体的に理解していただきます。

そして何より、正しい椅子は“休息の質”にも作用します。

一日中よい姿勢を保てれば、就寝時に余計な筋緊張が残らず、深い睡眠へスムーズに移行しやすくなります。

翌朝の寝起きが軽くなることで、また次の日のパフォーマンスが高まり、好循環が生まれます。

イスは単なる家具ではありません。

ビジネスパーソンとしての成果を支える“インフラ”と言い換えても過言ではないのです。

あなたがこれまでイス選びにこだわらなかったのは当然かもしれません。

家電のように性能を数値で比較しづらく、雑誌やウェブでも椅子レビューは意外と少ないからです。

しかし、情報が少ないイコール差別化のチャンスでもあります。

この記事を読み終える頃には、“自分だけのベストチェア”を選ぶ基準がクリアに定まり、周囲より一歩先に快適なワークライフを手に入れているでしょう。

今こそ椅子に投資し、体も仕事も軽やかにアップグレードしましょう。 あなたの未来の生産性は、今日のイス選びから始まります。 さあ準備はできましたか?

2. イスの基本構造とチェックポイント

椅子選びを成功させる第一歩は、主要パーツの役割を理解し、自分の体格と働き方に合うかをチェックすることです。ここでは「座面」「背もたれ」「ランバーサポート」「アームレスト」「キャスター」「ガスシリンダー」「フレーム素材」という7つの要素に分けて解説します。

座面

座面は体重の大部分を受け止める土台です。幅と奥行きが不足すると腿がはみ出して安定せず、逆に余り過ぎると膝裏が圧迫されます。理想は座ったときに座面の前縁と膝裏の間に指2~3本分のすき間ができるサイズ感。クッション性は柔らか過ぎると骨盤が沈みS字カーブが崩れ、硬過ぎると坐骨が痛みます。「沈み過ぎず、跳ね返り過ぎない中硬度」がベストと覚えましょう。

背もたれ

背もたれは背骨の自然なS字を支える役目です。角度調整ができるか、自動追従するシンクロロッキング機能があるかを確認しましょう。リクライニングが浅いと常に前傾を強いられ、首・肩が緊張します。一方フラット過ぎると腰が浮き、骨盤が後傾します。重要なのは「座面と背もたれが連動し角度が変わっても腰が置き去りにならない」ことです。

ランバーサポート

腰を支えるランバーサポートは、ポジション調整だけでなく“張り具合”にも注目します。エアクッション式やスライド式など構造は様々ですが、「体を預けると自然に押し返してくる絶妙な反発」が腰痛予防の鍵。不要だと思って外す人もいますが、それは“合っていない”だけかもしれません。

アームレスト

アームレストは肘と前腕、場合によっては肩甲骨の脱力を助けます。高さ調整は必須、できれば前後・左右スライドや角度調整機能がある4Dタイプを選ぶとキーボード作業やマウス操作が各段に楽になります。肘掛けを使うと逆に窮屈と感じる場合は、机と椅子の高さが合っていないサインです。

キャスター

キャスターは移動性と床へのダメージコントロールを担います。フローリングならウレタン製、カーペットならナイロン製が一般的。ロック機能付きは集中モードへの切り替えに便利です。

ガスシリンダー

座面高さを支えるガスシリンダーは“沈み込みの少なさ”と“耐久年数”がポイント。国際規格であるクラス3以上を選ぶと安心感が違います。

フレーム素材

最後にフレーム素材。樹脂製は軽量で価格が抑えられますが、経年劣化で軋みが出やすい傾向があります。スチールやアルミは重量がありますが剛性が高く、長期使用で安定感をキープできます。

これら7ポイントを「自分の身長・体重・作業スタイル」に照らし合わせチェックすることで、見た目や価格だけに惑わされず、本当にフィットする一脚を絞り込むことが可能です。 選択肢が多いほど迷いますが、基準が明確なら比較は驚くほどスムーズになります。

3. 座面の高さ・奥行きをベストに合わせるテクニック

高さと奥行きは、いわば「椅子合わせの心臓部」。ここが合わないと他が優れていても意味をなしません。

高さの決め方

基本は「足裏が床にフラットに着き、膝が約90度」に見える位置。しかし実際には靴のソール厚やデスクの高さ、モニター位置との関係で微調整が必要です。まず椅子を最下位まで下げて座り、そこから天板下に太腿が当たらない範囲で少しずつ上げていきます。モニター中心が目線よりやや下に来るよう背骨を起こし、肩をリラックスできるか確認しましょう。

デスクが固定で高過ぎる場合は、椅子を高くしてフットレストを使うのが定石。逆にデスクが低過ぎる場合は、デスク側に脚延長器具を取り付けるか、昇降式デスクへの切り替えを検討しましょう。

奥行きの合わせ方

座面奥行きは「骨盤の起こしやすさ」を左右します。深過ぎると仙骨が背もたれに当たって骨盤が後傾し、浅過ぎると腰が浮いて支えを失います。試座する際は、背もたれに軽く背中を預けた状態で座面前縁と膝裏の距離をチェック。指2~3本が入るか、もしくは握り拳が横向きに半分入るとベストです。調整機能がない場合は、薄いクッションで調整する方法もありますが、長期的には調整機能付きが望ましいでしょう。

ミリ単位で最適化するコツ

高さ・奥行きともに、実作業を10分ほど行ってから体の反応を観察するのがコツです。例えば「肩が上がる」「膝裏がしびれる」というシグナルが出たら再調整。人間工学では“静的姿勢は15分以上続けない”のが理想とされますが、現実には1〜2時間座りっぱなしになることもしばしば。だからこそ初期設定はミリ単位で合わせ、こまめに休憩やストレッチでリセットする習慣を作りましょう。

よくある失敗と対処法

- 肘が机に当たる →肘掛け高さを下げるか、キーボードトレイを導入する

- 座面を高くすると太腿が圧迫 →フットレストで圧迫軽減

- 奥行き不足で前滑り →ランバーサポートを調整し腰を支える

高さ・奥行きは“数値”ではなく“体感”で最終判断します。実店舗での試座はもちろん、自宅でしばらく使える返品保証やレンタルサービスを活用し、自分の体と対話しながらベストポイントを導き出しましょう。

一度ベストポジションが決まれば、別の椅子を試す際にもその基準が“物差し”となり、短時間で合う合わないを見極められます。逆に基準が曖昧なままでは、見た目やレビュー評価に流されて失敗するリスクが高まります。調整は面倒に感じるかもしれませんが、最初の数日の試行錯誤で得られる快適さは、その後何年もの仕事時間を支えてくれる最大の投資対効果を生みます。 今日中に椅子に座ったまま実践し、違いを体で感じてみてください。

4. 背もたれとランバーサポートで背骨を守る

背もたれとランバーサポートは“背骨のアライメント維持装置”と表現できます。ここが機能しないと、美しいS字はすぐに崩れ、腰・肩・首のどこかが悲鳴を上げ始めます。

背もたれ角度の黄金比

一般的に90〜110度のリクライニング角が集中作業向き、110〜125度がリラックス向きとされています。ポイントは「角度を変えても腰部が背もたれに常に当たっていること」。最近は背もたれが上下に分割され、上半身だけが可動するタイプや、メッシュがスライドして追従するタイプなどバリエーションが豊富です。試座の際は姿勢を変えながら“隙間ができないか”を指で触って確認しましょう。

ランバーサポートの調整方法

位置が高すぎると肋骨を押し、息苦しさを感じます。低すぎると骨盤の後傾を防げません。理想は「骨盤と腰椎の境目=ベルトライン」のわずかに上。奥行き(張り出し量)は座った瞬間に“軽く押し返される感覚”が目安です。空気圧で調整できるタイプは日による体調の変化にも対応しやすいのでおすすめです。

メッシュ vs クッション

背面素材も重要です。メッシュは通気性が高く蒸れを防ぎますが、張力が弱いとハンモック状に沈みこみやすい欠点があります。クッションタイプは包み込まれる安心感がありますが、夏場は背中が蒸れやすいという声も。迷ったら「ハイブリッド構造(腰部のみクッション・肩甲骨以上はメッシュ)」という選択肢もあります。

フィット感を高めるモーション

最近の高機能チェアは、背伸びをすると背もたれが追従し胸を開いてくれる“アクティブシート”機構を搭載しているモデルもあります。これにより座ったまま軽いストレッチができ、静的姿勢による血行不良を軽減します。

自宅チェアをアップグレードする裏技

買い替えが難しい場合は、ランバーサポートクッションやフォームローラーを活用する手もあります。ただし後付けはズレやすく、こまめな位置調整が必要です。根本的には椅子自体を見直すことが最も効果的という前提を忘れないでください。

背面サポートが正しく機能すると、呼吸が深まり視線が自然に前へ向き、モニターとの距離が一定になります。結果として目の疲れも軽減し、仕事終わりに首を回したときの“バキバキ感”が驚くほど減ります。

背骨は身体の中枢神経を保護する大黒柱であり、背面サポートはその外郭支柱です。家の基礎が傾けば壁にヒビが入るように、背骨が傾けば全身に不具合が連鎖します。イスの背面サポートはその“基礎工事”を担う存在と言えるでしょう。

一日の終わりに椅子から立った瞬間、「腰が軽い」と感じられたならあなたの背面調整は成功です。まだ痛みや重さがあるなら、数ミリの調整余地が残っているかもしれません。

5. アームレストで肩こりを撃退する

アームレストは単なる“肘置き”ではありません。肩甲骨を適切なポジションに保ち、タイピングやマウス操作の微細な筋疲労を分散する重要なパーツです。

なぜ肩がこるのか

肩こりは「肩が上がり続ける姿勢」が原因のひとつ。肘が浮いた状態でキーボードを打つと僧帽筋上部が常時収縮し、血流が阻害されます。アームレストが適切な高さにあると、この収縮をオフにでき、肩周りの筋肉が休憩を得られます。

高さの目安

座った姿勢で肩をリラックスさせ、肘が体側に軽く付く位置がスタートライン。そこから肘を90度前後に曲げたときアームパッドが自然に触れる高さに調整します。肘掛けが高過ぎれば肩がすくみ、低過ぎれば体が前屈みになります。

4Dアームレストの恩恵

前後・左右スライド、角度調整が可能な4Dアームは、特に複数デバイスを使うクリエイターやトレーダーに有利です。マウス操作時は前に出し、資料閲覧時は外に開くなど瞬時にポジション変更が可能で、肩甲骨の動きを制限しません。

デスクとの相性

理想の高さでも、デスク天板が当たる場合はアームレストを内側に寄せるか、デスク下に入る薄型アームに交換する方法もあります。逆にアームレストが机に潜り過ぎて腕が載らない場合は、モニター台で天板高を上げるか、キーボードトレイを追加するなど柔軟に調整しましょう。

アームレストなし派への提案

ミニマルデザインのチェアでアームレスを好む人もいます。その場合は、机の角に柔らかいリストレストを置いて前腕を支え、肩が浮かないよう工夫しましょう。

アームレストを活用すると、1日で肩の重だるさが軽減し、首の回旋可動域が広がる感覚があります。小さなパーツですが、デスクワーカーの快適さに与えるインパクトは絶大です。

さらに、アームレストを適切に使うとキーボード打鍵速度やマウス精度が向上し、作業効率そのものがアップします。これは肘から先の動きが安定し、無駄な軌道修正が減るためです。実際、多関節動作より単関節動作のほうがエネルギー効率がよいと言われています。

一方で、長年肘掛けを使ってこなかった人は、“肘を置く”という感覚自体に慣れが必要です。1日目は30分ごとに意識的に肘をアームレストへ載せ、肩がリラックスする位置を探る練習をしましょう。数日で無意識に最適な位置に手が落ち着くようになります。

最後に注意点として、アームパッドの素材が硬過ぎると、尺骨神経への圧迫で小指・薬指がしびれるケースがあります。微細な神経症状を感じたら、パッド交換やゲルシート追加でクッション性を高める対策を忘れずに。

アームレストは“あるけど使わない”状態では意味がありません。机の高さ、椅子の高さとの三位一体で調整してこそ、本当の効果を発揮します。今すぐ肘掛けを触り、あなたの肩にとって最適なポジションを探ってみてください。

6. 素材とクッション性が与える長期影響

イスの張地(素材)やクッション材は、長時間使用したときの体圧分散と耐久性を左右します。見た目のデザインだけで選びがちな部分ですが、実は“じわじわ効いてくる隠れパラメータ”です。

張地(素材)の選択肢

- ファブリック: 通気性が高くオールシーズン使いやすいが、飲み物をこぼすと染み込みやすい。

- メッシュ: 最高の通気性と軽量性。ただし安価なメッシュは伸びてハンモック状になる。

- レザー(本革・合皮): 高級感と清掃性に優れるが、夏は蒸れやすく冬は冷たい。

- ハイブリッド: 身体が触れる部分だけメッシュやファブリック、サイドや背面はレザーで耐久性を高めたモデルもある。

クッション材

ウレタンフォームは一般的だが密度が低いと半年でヘタることも。高密度モールドウレタンや、ゲル層を挟んだ3層構造は長期的に形状保持しやすいです。最近は低反発+高反発の2層を組み合わせた“デュアルフォーム”も人気。

通気性と体温調整

日本の夏は湿度が高く、背面・座面の蒸れは集中力を大幅に削ります。メッシュ+ファブリックの組み合わせは、汗をかきやすい方にとって救いとなりますが、冬の冷え対策として着脱式のクッションを用意すると年間通じて快適です。

耐久性の見極め方

張地とクッションの耐久度は、使用年数より“座った回数”で劣化するとも言われます。ショールームでは“3年後のヘタリ”を想像しづらいので、サンプル生地を指で強く押して戻り具合やシワの痕を観察するテストが有効です。

メンテナンス性

在宅ワークでイスと食事を共にする人は少なくありません。ファブリックなら撥水スプレー、レザーなら専用クリームで保護すると寿命が延びます。カバー交換可能モデルなら、季節やインテリアに合わせた模様替えも気軽に楽しめます。

素材とクッションは“時間を買う”要素です。快適な触感はストレスを減らし、座面変形を防ぐことで姿勢の崩れを防ぎます。5年、10年後も同じ姿勢を保てるか、ライフサイクルコストの視点で選びましょう。

特にクッションの沈み込みは骨盤の角度をジワジワ変化させます。半年で数ミリ沈めば、背骨全体では数センチの誤差につながりかねません。沈んだ分を埋めるためにランバーサポートを増設するより、最初から高密度フォームの椅子を選ぶほうがコスト効率は高いのです。

最後に忘れがちなポイントとして、匂いがあります。合成皮革は揮発性有機化合物(VOC)の臭気が残る場合があり、敏感な人は頭痛や倦怠感を訴えることも。購入前にレビューで“匂いの残り具合”を確認し、可能なら店舗で実際に嗅いで判断しましょう。

素材とクッションは、機能性と感性のバランスをどう取るかがカギです。あなたの働き方、体質、好みに合う“質感”を選び、長期にわたり心地よい作業空間を育ててください。

7. イス導入後に必ず行いたい調整とストレッチ習慣

完璧な椅子を買っても、それで終わりではありません。“慣らし”と“微調整”の工程を経てこそ、真のフィット感が得られます。

1週間フィッティングルール

新品の椅子はクッションが硬く、体も新しい姿勢に慣れていません。初週は毎日終業後に「肩・腰・膝・足首」の違和感をメモし、翌朝に高さや奥行きを1~2クリック単位で微調整しましょう。1週間で最適値が定まるイメージです。

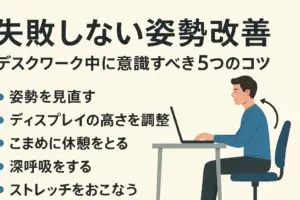

30分ストレッチブレイク

静的姿勢が30分続くと、椎間板や筋膜への圧力が増加し、血行が低下すると言われています。タイマーをセットし、30分ごとに1分間の立ち上がり+胸開きストレッチを行いましょう。これは椅子の効果を最大化する“リセットボタン”の役割を果たします。

イス上でできる簡易エクササイズ

- シートエッジカーフレイズ: 座面前縁に足先を掛け、踵を上下10回。ふくらはぎポンプを作動させ下半身の血流を促進。

- 肩甲骨シュラッグ: アームレストに肘を置いたまま肩をすくめる→脱力を5回。僧帽筋の緊張を緩めます。

- 骨盤チルト: 腰に手を当てて骨盤を前後に5回揺らし、腰椎の可動域をキープ。

定期メンテナンス

月に一度、ネジの緩みチェックとキャスター清掃を行いましょう。特にガスシリンダー根本は埃が溜まりやすく、可動不良の原因になります。

イス+ストレッチで得られる相乗効果

椅子が姿勢を整え、ストレッチが筋肉をリセットする。このサイクルが回り始めると、夕方の集中力低下が緩和され「まだ働ける!」と感じる余裕が生まれます。生産性指標である“ディープワーク時間”を延ばすうえでも、椅子とストレッチの併用は最強コンビと言えるでしょう。

ストレッチ習慣を継続させるコツ

- 視覚トリガー: デスクにストレッチバンドをぶら下げておき、視界に入るたびに肩回しを行う。

- 行動ペアリング: コーヒーブレイクと同時に背伸びをするなど、既存の習慣にストレッチを紐づける。

- チームリマインダー: オンライン会議の終了後に全員で30秒肩回しを行う仕組みを提案する。 習慣化をサポートするためのスマホアプリも多数あり、リマインド通知とタイマーが一体化しているものを選ぶと便利です。

体感変化を数字で追う

「集中できた時間」「肩の疲労度」を10点満点で自己評価し、スプレッドシートに記録することで、椅子とストレッチの効果を可視化できます。スコアが右肩上がりになれば成功、停滞していれば調整し直すタイミングと判断できます。

イスは買った瞬間ではなく、使いこなした時間と工夫で価値が決まるということを覚えておいてください。快適さを最大化するプロセス自体が、あなたの仕事への“投資マインド”を鍛えるトレーニングにもなるはずです。

8. 専門家へ相談するタイミングと選び方

いくら高性能な椅子でも、既に慢性痛が根を張っている場合は椅子だけで解決しきれないケースがあります。そんなときは専門家へ相談し、早期に根本原因を特定しましょう。

医療機関

腰痛や坐骨神経痛が3週間以上続く、あるいは痺れを伴う場合は整形外科など医療機関で画像診断を受けるのが最優先です。椅子の調整だけで改善を引き延ばすと、炎症が慢性化するリスクがあります。

整体ストレッチ

整体ストレッチは「整体のアジャスト技術」と「パートナーストレッチの深層筋を伸ばす技術」のいいとこ取りです。関節アラインメントを整えつつ筋肉の柔軟性を高めるため、椅子で整えた姿勢を身体に“定着”させやすいメリットがあります。ただし、整体師の技術はピンキリであるため、口コミや評判をよく調べ、ご自身が信頼をおける施術者を選択しましょう。

パーソナルトレーナー

姿勢改善と筋力強化を並行させたい場合はパーソナルトレーナーが有力な選択肢です。正しい座り姿勢を保つための体幹・臀部・背筋のエクササイズを、あなたのレベルに合わせて処方してくれます。

相談のベストタイミング

- 朝起きた瞬間から痛みがある

- 仕事後のストレッチや入浴で痛みが取れない

- 椅子を変えても1カ月以上改善がない これらが当てはまる場合は、自己流の調整フェーズを切り上げ、専門家の知見を活用するステージに移行しましょう。

専門家活用のコツ

1回の施術や指導で全て解決することは稀です。椅子調整と同じく“プロセス”を楽しむ意識で、フィードバックを基にセルフケア方法をアップデートし続けることが成功の鍵です。

また、オンラインカウンセリングやビデオフォームチェックを提供するサービスも増えています。地方在住や多忙で通院が難しい人でも、スマホカメラで姿勢を撮影し専門家からアドバイスを受けられる環境が整っています。

専門家を選ぶ際は、以下の3ステップでリスクを最小化しましょう。

- 情報収集: SNSや口コミサイト、公式HPで施術方針を確認

- 初回体験: 軽い施術やカウンセリングを受け、相性をチェック

- 比較検討: 2〜3名を比較し、最終的に自分が“続けられる”かで判断 このプロセスを踏むことで、「高い料金を払ったのに改善しなかった」という失敗を予防できます。 最後に、専門家との二人三脚を成功させる最も重要な要素は“コミュニケーション”。痛みの程度、生活習慣、仕事環境を正直に共有するほど、提案されるプランがあなた専用にカスタマイズされます。あなたの体は唯一無二。専門家を“外部ブレイン”として活用し、最短距離で痛みゼロ&生産性MAXを実現しましょう。 小さな違和感を放置せず、最短で専門家の知見を取り入れることが、時間とお金のロスを最小化する秘訣です。

まとめ

- 1. なぜイス選びが重要か

- 座る時間が長いデスクワーカーにとって椅子は健康と生産性を左右する投資対象。

- 2. イスの基本構造とチェックポイント

- 座面・背もたれ・ランバーサポートなど7要素を理解して比較する。

- 3. 座面の高さ・奥行き

- 足裏フラット&膝90度、座面前縁と膝裏の指2〜3本間隔が黄金比。

- 4. 背もたれとランバーサポート

- リクライニング中も腰を支える設計が背骨を守る。

- 5. アームレスト

- 肘を支え肩甲骨の緊張を減らし肩こりを予防。

- 6. 素材とクッション性

- 通気性と耐久性を両立し、5年後も形状を保つ材質を選ぶ。

- 7. 導入後の調整&ストレッチ習慣

- 1週間の微調整と30分ストレッチが快適さを最大化。

- 8. 専門家へ相談

- 医療機関・整体ストレッチ・パーソナルトレーナーを状況に応じて活用する。

快適な椅子は姿勢を正すだけでなく、呼吸と血流を改善し集中力を底上げします。

選ぶ際は構造・素材・調整機能を総合的にチェックし、自分の働き方にフィットさせることが重要です。

導入後は30分ごとのストレッチと1週間フィッティングで微調整を続け、体の声を聴きながら最適化しましょう。

それでも痛みが残る場合は、医療機関や整体ストレッチ、パーソナルトレーナーと協力し、根本解決へのロードマップを描くことが賢明です。

椅子への投資は、未来のあなた自身への投資。今日から行動を起こし、デスクワーク時間を“疲れない”“パフォーマンスが落ちない”黄金時間へ変えてください。

参考文献

- 厚生労働省(2019)。情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン(本文)

- World Health Organization (2020). WHO Guidelines on Physical Activity and Sedentary Behaviour

- Rouyard T, Yoda E, Akksilp K, et al. (2025). Effects of workplace interventions on sedentary behaviour and physical activity: an umbrella review with meta-analyses and narrative synthesis(The Lancet Public Health)

- Tebbache N, et al. (2021). Effect of Seat Backrest Inclination on the Muscular Pattern Involved in Sit-to-Stand(Frontiers in Human Neuroscience)

- 日本人間工学会(2020)。在宅ワーク/在宅学習を行う際に実践したい7つの人間工学ヒント(翻訳版)