在宅勤務中、肩や腰の違和感を放置していませんか?同じ姿勢が続くと、誰でも体がゆがみます。

結論をいうと、ゆがみを放置すると生産性も健康も下がります。

実は…ちょっとした意識とストレッチで大半は防げるのです。

この記事では、ストレッチの専門家が在宅勤務特有の“ゆがみ”を整える方法を徹底解説します。

………………………………………………………….

目次(Contents)

在宅勤務で起こる姿勢の歪みとは?

在宅勤務になると通勤がなくなり、椅子に座る時間が飛躍的に増えます。実は、オフィスよりも自宅のデスク周りは天板の高さや椅子のサポートが適正でないことが多く、無意識のうちに「猫背・前肩・骨盤後傾」という三つのゆがみが重なります。猫背は頭部の重さを支えるため首の後ろ側の筋肉を常に緊張させ、やがてストレートネックと呼ばれる状態を招きやすいと言われています。前肩はキーボード操作時に両肩が内側へ巻き込まれ、大胸筋が短縮し背面の菱形筋が伸ばされっぱなしになることで肩甲骨の可動域を制限します。骨盤後傾は柔らかいソファやクッションを好む生活環境で起こりがちで、腰のカーブ(腰椎前弯)が失われることで腰痛リスクを高めるとされています。

さらに、これら三つのゆがみが同時進行すると、頸椎から胸椎、腰椎までの生理的カーブが全体的にフラット化し、脊柱全体のバネ機能が失われます。その結果、体幹の支持筋がサボりやすくなり、呼吸が浅くなる、血行が滞る、集中力が落ちるなど仕事のパフォーマンスにも負の連鎖を及ぼすのが特徴です。自宅作業では家事や育児と並行して短時間に業務を終わらせるマルチタスクが多く、ストレスホルモンが高まり交感神経優位になってしまうことも、筋緊張を増長させる一因とされています。

では、放置されたゆがみはどのように進行するのでしょうか。例えば猫背が固定化すると、腕を上げるだけで肩が痛むインピンジメント症候群や、胸郭出口症候群と呼ばれる神経圧迫が起こりやすくなると言われます。骨盤後傾が長期化すると、股関節の前面が詰まりやすくなり歩幅が狭くなるだけでなく、椎間板への負担が増えヘルニア傾向を助長すると考えられています。前肩は巻き肩とも呼ばれ、呼吸時に肋骨が十分に広がらなくなるため、横隔膜の動きが制限され睡眠の質が低下するとも言われています。

自宅で仕事を始める際、「とりあえず家にある椅子」で業務を始める方が多いのも問題を複雑にします。オフィスチェアは背骨のS字カーブをサポートするランバーサポートや、座面の高さを微調整できるガスシリンダーを備えていますが、ダイニングチェアやリビングのソファでは同じサポートは期待しにくいのが実情です。座面が低いと骨盤が後ろに倒れ、座面が高いと足裏が浮きやすくなり重心コントロールが難しくなる、といった微細なズレが長時間の在宅勤務では大きな累積負担になります。さらに、ノートパソコンを低いテーブルで使用すると視線が下がるため首が前に突き出し、頭の重さを支える僧帽筋上部や肩甲挙筋に常に負荷がかかる悪循環が生まれやすいと指摘されています。

加えて、オンラインミーティングで自分の姿勢を客観視する場面も減り、気付いた時には長時間悪い姿勢を続けていたというケースは珍しくありません。つまり、在宅勤務の環境は「姿勢フィードバック」が欠如しているため、ゆがみを自覚しにくい構造的な問題を抱えていると言えるのです。この自覚の遅れが、ゆがみ進行をさらに加速させる要因として看過できません。

ゆがみが体に与える影響:肩こり・腰痛だけではない

在宅勤務で生じたゆがみは単一の不調にとどまらず、体全体の機能低下へ波及すると考えられています。例えば、猫背が固定化すると胸郭の動きが小さくなり、肺活量が低下します。呼吸が浅いと血液中の酸素飽和度が低下し、脳への酸素供給が不足しがちになります。その結果、午後の会議で集中力が切れやすくなり、簡単なミスが増える傾向があると言われています。また、骨盤後傾姿勢では腹圧が下がり、内臓が下垂しやすくなるため消化吸収機能が鈍くなり、倦怠感を覚えやすいと指摘される場合があります。

さらに前肩は肩甲胸郭リズムを阻害するため、肩甲骨が背骨に寄る動き(内転)が制限され、腕を後ろに引く動作が苦痛になります。PC作業で腕を前に突き出した状態が長い人ほど、背中の菱形筋や僧帽筋中部が伸ばされっぱなしになり、筋出力が低下します。筋出力が低下すると姿勢保持がさらに困難になり、姿勢崩れが悪化するという負のスパイラルに陥ります。

ゆがみが長期化すると自律神経系への影響も無視できません。背骨周囲の筋肉が硬くなると、交感神経幹に機械的刺激が加わりやすくなり、交感神経優位状態が慢性化しやすいと言われています。交感神経優位が続くと睡眠の質が下がり、朝起きても疲労感が残る、心拍数が高めで落ち着かない、といった症状が現れることがあります。結果としてストレス耐性が低下し、仕事の生産性が目に見えて低下する可能性が高いのです。

筋骨格系のゆがみは、循環・呼吸・神経と多面的に関係します。血流が悪化すれば手足の冷えやむくみが出やすくなり、神経圧迫があれば手指のしびれや頭痛が発生する場合もあります。肩こり腰痛は氷山の一角であり、根本原因である姿勢パターンにアプローチしない限り、症状が場所を変えて現れる「痛みの転移」を繰り返すとされています。

ゆがみが睡眠に与える影響にも注目しましょう。胸郭が固まり横隔膜が十分に下がらないと、深い呼吸がしにくくなります。睡眠中に呼吸が浅い状態が続くと、レム・ノンレム睡眠のサイクルが乱れるとされ、成長ホルモン分泌のピークが十分得られません。成長ホルモンは細胞の修復や代謝を促進する役割が期待されるため、その分泌が阻害されると翌日の疲労回復が滞り、連鎖的な疲労蓄積を招く可能性があります。

また、長時間座位による股関節屈曲が90度以上保たれた状態は大腿四頭筋を短縮させますが、この短縮が続くと骨盤を前に引き込み、腰椎の過前弯を誘発するケースも報告されています。腰椎過前弯は坐骨神経へのストレスを増やし、お尻から脚にかけてのしびれ感を助長する原因になり得ます。

精神面への影響も見逃せません。背中が丸まり視線が下がる姿勢は、心理学的に自己肯定感を下げやすいと言われています。自宅というリラックス環境でありながら、姿勢のゆがみがメンタル面でのパフォーマンスをも左右してしまうのです。

自宅でできる簡単セルフチェック

自分のゆがみを把握する第一歩は「現状を可視化すること」です。鏡やスマートフォンのカメラを使った簡単なセルフチェックは、専門家の診断がなくても自宅で実践可能です。以下ではストレッチの専門家が推奨する三つのチェック方法を紹介します。いずれも準備物はほとんど不要で、3分ほどで完了します。

①壁立ちチェック

かかと・お尻・肩甲骨・後頭部を壁に付けて立ち、腰の後ろに手のひらを差し込みます。指一本分の隙間が理想ですが、手のひらがすっぽり入る場合は骨盤後傾または前傾のどちらかで腰椎のカーブが崩れている可能性があります。後頭部が壁に付かない場合はストレートネック傾向、肩甲骨が付かない場合は前肩傾向と判断できます。

②座面高さチェック

膝と股関節が90度になり足裏全体が床に接地しているか確認します。膝が腰より高い場合は骨盤後傾、膝が低い場合は骨盤前傾を招きやすいと言われます。チェック時は椅子に深く座り、背もたれに寄りかからない姿勢で行うのがポイントです。

③肩甲骨可動域チェック

両腕をまっすぐ前に伸ばし、親指を上に向けて耳の横まで上げてみましょう。耳より腕が後ろに行かず、胸が開かない場合は肩甲骨の上方回旋が制限されている可能性があります。制限があると、上腕骨頭が肩峰に衝突しやすくなり肩の痛みにつながると言われています。

これらのチェックでゆがみの兆候が見られたとしても落ち込む必要はありません。大切なのは「現状を知る」「改善策を試す」「再評価する」というサイクルを継続することです。セルフチェックはリマインダーと組み合わせて月に1度行うだけでも、自分の姿勢パターンが数値ではなく『感覚』として記憶に残りやすくなります。何より、数値化しにくい姿勢というテーマに対し、視覚的なフィードバックを得られることが大きなモチベーションとなります。

セルフチェックの精度を高めるコツとして、撮影した写真を左右反転して見比べる方法があります。人間の脳は鏡像に慣れているため、普段見慣れた姿よりも左右が逆転した像の方が違和感に敏感です。撮影アプリの反転機能を活用し、自分の姿勢をさまざまな角度から確認してみましょう。また、チェック時には薄手の服装を選び、骨盤や肩の位置が分かりやすいようにするだけでも評価の精度が上がります。

ポイントは「定点観測」です。同じ場所・同じ時間帯・同じ靴下の厚さなど条件をそろえて撮影すると、姿勢変化を純粋に比較しやすくなります。ビフォーアフターを並べた画像をスマホ内にフォルダ分けすれば、習慣化のリマインダーとしても機能します。

自宅勤務の隙間時間に気軽に行えるこのセルフチェックを定期習慣にすることで、ゆがみの早期発見・早期リセットが実現します。次章では、チェック結果を踏まえたデスク環境の改善ポイントを紹介します。

デスク環境を整えるストレッチ視点の改善策

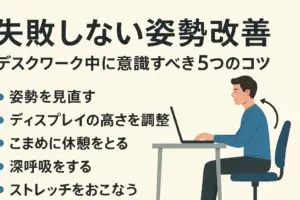

セルフチェックでゆがみの傾向が見えたら、まず作業環境を整えることが大切です。ストレッチの専門家が推奨するデスク周りの改善策は「骨盤・肩甲骨・頸椎」をニュートラルに保ちやすい配置を作ることに尽きます。具体的には、椅子・モニター・キーボード・床面の四要素を微調整するだけで体への負担は劇的に変わると言われています。

椅子の高さとランバーサポート

座面高さは膝と股関節がほぼ水平、足裏がしっかり床に付く高さが基準です。ランバーサポートがない椅子の場合は薄手のクッションを腰に当て、腰椎前弯を保つサポートを作りましょう。深く腰掛ける際には骨盤が立ちやすくなり、胸を張らずとも自然に背筋が伸びる姿勢を取りやすくなります。

モニターと視線の関係

モニター上縁を目線より3〜5センチ下に設定し、画面中央が視線自然落下線上に来るようにします。これにより首が前へ突き出す動きを防ぎ、僧帽筋上部への負荷を減少させる効果が期待できます。ノートPCの場合は専用スタンドで底上げし、外付けキーボードを併用するだけで作業姿勢が大幅に改善するとされています。

キーボードとマウスの配置

キーボード手前に10センチ程度のパームレストスペースを確保し、手首の過度な背屈を防止します。手首が上がると前腕の伸筋群が緊張し、肘痛の一因になりやすいと言われています。マウスは肩幅の範囲内、肘が体側に近い位置に置くことで肩外旋位の維持を促し、前肩を抑制する効果が狙えます。

床面とフットサポート

足裏接地が確保できない場合は、フットレストを活用し足首と膝の角度を適正に保ちます。足裏で床を軽く押し返す力が使えると坐骨がイス座面に正しく乗り、骨盤が安定します。結果として腰椎のカーブが保たれ、長時間座っても腰痛が起こりにくくなると言われています。

在宅勤務では集中時間とリセット時間を分ける「ポモドーロテクニック」も環境改善の延長線として有効です。25分集中・5分休憩のサイクルが一般的ですが、休憩の5分を「立ち上がって肩甲骨を動かす・股関節を開くストレッチタイム」と位置付けることで、姿勢リセットが習慣化します。呼吸も意識的に深めると、交感神経優位から副交感神経優位への切り替えがスムーズになり、休憩後の集中度が高まりやすいと言われています。

さらに、スタンディングデスクを活用する場合は「アクティブスタンディング」を念頭に置くと良いでしょう。肩幅程度に足を開き、膝をロックせず軽く曲げ、体重を左右にスイングするだけで下肢の血行促進が期待できます。足底筋群を刺激するエクササイズマットを敷くと足裏感覚が高まり、立位姿勢での体幹制御も向上するとされています。

最後に、室内照明と温度も重要な環境要因です。寒さで筋肉が硬直すると首肩の緊張が増し、ゆがみが強調されやすいと言われます。デスク周りの温度は22〜24度を目安に保ち、冷気が直接首に当たらない配置を心掛けましょう。照明は昼白色〜昼光色の5,000K前後が推奨されますが、夕方以降は暖色に切り替え目と首の疲労蓄積を抑えます。

仕事の合間にできるリセットストレッチ3選

ここでは、専門家が推奨する「短時間で姿勢をリセットしやすい」ストレッチを三つ紹介します。いずれも椅子や壁などオフィス家具を活用し、道具いらずで実践できるため継続ハードルが低いのが特徴です。呼吸を止めず、痛みのない範囲でゆっくり行いましょう。

チェアサイド・キャット&カウ

椅子に浅く座り、両手を膝上に置きます。息を吐きながら背中を丸めおへそを覗き込むように首を軽く屈曲(キャット)。息を吸いながら胸を開き、肩甲骨を寄せ首をやや伸展(カウ)。8〜10回繰り返すと胸椎の可動域が改善し、肩こり予防が期待できます。

壁スクープストレッチ

壁から30センチ離れて立ち、両手を壁に当て前腕を支点に体を前へ預けるように上半身を沈めます。胸が開き肩甲骨が背骨へ寄り、前肩をリセットする効果が狙えます。深呼吸を3回×2セット行うことで肋骨の動きを促し、浅い呼吸を改善するとされています。

シーテッド・ヒップヒンジ

椅子に座ったまま骨盤を前傾させ、みぞおちから股関節にかけて上体を倒します。背中を丸めず、手は太ももに添えて支えます。5秒キープ×5回。骨盤後傾が強い人ほど腰椎前弯が再現しにくいため、股関節とハムストリングスの柔軟性向上を狙ったヒップヒンジ動作が有効と言われます。

ストレッチ効果を高めるポイントは「筋肉を弛緩させながら伸ばす」こと。そのためには伸ばしたい筋肉の拮抗筋に軽く力を入れる「相反抑制」を活用します。例えばキャット&カウのキャット姿勢では腹筋群を軽く収縮させることで脊柱起立筋が緩み、より深い屈曲が得られます。逆にカウ姿勢では背中の筋群に軽い緊張を与え胸筋が伸びやすくなります。

また、在宅勤務ではビデオ会議の前や後に「スイッチングストレッチ」を入れると、脳が休息モードから集中モードへ切り替わりやすいと言われています。会議直前に壁スクープストレッチで胸郭を開き、声の通りを確認するルーティンを組むと、発声がクリアになり自己表現もスムーズになります。

最後に、リセットストレッチは「短頻度×低負荷」を合言葉に細切れで行う方が習慣化しやすいといわれています。5分の長いストレッチを1回よりも、1分のストレッチを5回行う方が筋血流が断続的に促進され、疲労物質の除去が円滑になるとされています。大切なのは1日の総量と定期性です。

週末にやりたいリカバリーストレッチ&呼吸法

短時間でできるリカバリーストレッチを行うと姿勢改善が加速します。ここではストレッチマット1枚のスペースでできるルーティンを紹介します。

パピー・ポーズ(胸郭解放)

四つん這いになり、両手を前に滑らせながら胸を床に近づけます。お尻は膝の真上に残し、肩甲骨が背骨に寄るのを感じながら30秒キープ。胸椎の伸展と肩の外旋可動域を同時に促すため、前肩のリセットに最適です。

90/90ヒップローテーション

床に座り、右膝を前に90度、左膝を横に90度曲げます。骨盤を立て、上体を前に倒し30秒保持。次に膝をスイッチし反対側も行います。股関節内外旋のバランスを整え、骨盤の左右差を減らす効果が期待できます。

サイドリクライニング・クラムシェル

横向きに寝て膝を曲げ、かかとを合わせたまま上側の膝を開きます。お尻(中殿筋)を意識し15回×2セット。骨盤の安定筋を鍛えることで、座位姿勢で骨盤が倒れにくくなると言われます。

ダイアフラム・ブリージング

仰向けで膝を立て、片手を胸、片手を腹に置きます。鼻から4秒吸い、7秒止め、8秒かけて口から吐く。10呼吸。横隔膜をフル稼働させることで胸郭と骨盤底の連動性が高まり、体幹の内圧コントロールが向上します。

上記メニューは合計15分程度で完了しますが、ストレッチ前後にビフォーアフターの写真を撮影しておくと可動域の変化を視覚的に把握でき、モチベーション維持につながります。

週末に時間を取れる場合は「筋膜リリース→ストレッチ→呼吸法→静的瞑想」という順序を踏むと、筋肉と神経の両面からリラックス効果を高めることができます。筋膜リリースではフォームローラーやテニスボールを用い、大腿外側・胸筋・脊柱起立筋を30秒ずつ圧迫してください。筋肉が温まると伸張反射が穏やかになり、後続のストレッチで痛みを感じにくくなります。

リカバリーストレッチ中に意識したいのは「伸ばす部位を具体的にイメージする」ことです。科学的には運動単位の発火パターンがイメージで変化すると言われており、筋肉への意識集中が内部感覚(インターモーセプション)を高めます。結果としてフォームが安定し、狙った筋肉に刺激が届きやすくなるため、効果の再現性が向上します。

呼吸法まで終えたら、2〜3分静かに目を閉じ、自分の体の重さが床に沈む感覚を観察してみましょう。マインドフルネス的な要素を取り入れることで脳波がリラックス方向へ変化し、ストレスホルモンとされるコルチゾールの分泌が抑制される傾向が報告されています。自律神経が整うと、月曜朝の目覚めが軽くなるなど在宅勤務の1週間を好スタートで切れるメリットが期待できます。

本日のアクションプラン

- セルフチェックを行い、自分のゆがみタイプを把握する

- チェック結果をもとに椅子の高さとモニター位置を微調整する

- ポモドーロ休憩ごとにリセットストレッチを1つ実践する

- 週末にリカバリーストレッチ&呼吸法を15分行い写真で変化を確認する

- 2週間後に再度セルフチェックし、改善度合いを評価する

アクションプランのポイントは「具体性」と「測定可能性」です。例えば椅子の高さを調整する場合は、「足裏が床にベッタリ付く高さ」といった感覚的表現ではなく、「膝角度90度、股関節角度90度に合わせるため座面を3センチ下げる」といった数値化できる目標を設定しましょう。数値化すると再評価が容易になり、改善の達成感が生まれやすいと言われています。

また、ポモドーロ休憩のリセットストレッチを習慣化するには、スマートウォッチやタイマーアプリを活用し通知を設定することが効果的です。通知音を聞いたら無条件に立ち上がりストレッチを始めるという「if-then ルール」を設けると、意志力に頼らず行動が自動化されます。行動科学の観点では、環境トリガーを設計して行動を起こさせる方が長期継続率が高いとされています。

週末のリカバリーストレッチを続けるコツは、習慣に既に組み込まれている行為(歯磨き、シャワーなど)の前後に「ついでに」行うことです。これを行動の習慣化理論では「ペアリング」と呼び、既存のルーチンに新しい行動をひも付けることで無理なく定着しやすくなります。

もし在宅勤務を開始したばかりで習慣が定まらない場合は、「ストレッチ・日記」を付けて行動と体調を紐づける方法も効果的です。スマホのメモアプリに「ストレッチ実施」「体調指数(1〜5)」を手入力するだけでもデータが蓄積され、1カ月後にはどのストレッチが自分の体に合っているか傾向が見えてきます。この自己分析は専門家との面談時にも貴重な情報源となり、パーソナライズされたアドバイスを得やすくなります。

自分だけで取り組むことに限界を感じた場合は、在宅勤務者向けオンラインコミュニティに参加し日々の取り組みをシェアするのも良い方法です。同じ悩みを持つ仲間との情報交換はモチベーション維持に直結し、成功事例や失敗談の共有は学習コストを下げてくれます。SNSや専門フォーラムでは、デスク環境の写真を投稿し互いにフィードバックを行う取り組みも盛んで、実践的なヒントを得られると好評です。

専門家へ相談するタイミングと選択肢

セルフケアと環境改善を続けても、痛みや強い違和感が2週間以上改善しない場合は、早めに専門家へ相談しましょう。選択肢は大きく分けて以下の三つです。

- 医療機関

- 整形外科やリハビリ科では画像診断や徒手検査で症状の原因を特定し、必要に応じて物理療法や運動療法を提案します。特にしびれや感覚障害がある場合は神経学的評価が重要であり、医療機関での早期診断が推奨されます。

- 整体ストレッチ

- 整体のアジャスト技術とパートナーストレッチの深層筋を伸ばす技術の“いいとこ取り”をした施術スタイルが特徴です。関節のアライメントを整えながら、通常セルフトレーニングでは届きにくい深層筋まで動かすアプローチが期待できます。セッション中に呼吸法や姿勢のコツをレクチャーしてくれる施術者を選ぶと、自宅での再現性が高まり長期的な改善が狙えます。ただし、整体師の技術はピンキリであるため、口コミや評判をよく調べ、ご自身が信頼をおける施術者を選択しましょう。

- パーソナルトレーナー

- 運動習慣が続かない、フォームが分からないという人にはパーソナルトレーナーが有力候補です。姿勢分析ツールやモーションキャプチャを用いるトレーナーも増えており、科学的データに基づくメニュー作成が期待できます。オンライン指導サービスもあり、在宅勤務の隙間時間にパーソナライズされたストレッチ指導を受けられるメリットがあります。

予約前の準備として、セルフチェックの写真や作業環境の画像をスマートフォンに保存しておくと、ヒアリングがスムーズになります。また、痛みの強さや不調が出る時間帯を記録したメモを見せるだけでも、専門家は施術や指導の優先順位を付けやすくなります。

相談時に費用面を重視する場合は、医療機関の保険診療内でのリハビリを活用しつつ、整体ストレッチやパーソナルトレーナーは月1〜2回のメンテナンスとして位置付けるハイブリッド型も有効です。また、企業の福利厚生でカイロプラクティックやオンラインフィットネスの割引が受けられるケースもあるため、所属組織の制度を確認しておくと経済的負担を抑えられます。

専門家選びでは「コミュニケーション能力」も重要な評価軸です。専門用語ばかりで説明する施術者よりも、初心者でも理解できる言葉で体の状態を伝えてくれる専門家を選ぶと、学習効果が高まりセルフケアの精度が向上します。これは長期的に見て費用対効果の高い投資になると言えるでしょう。

まとめ

- 在宅勤務で起こる姿勢のゆがみとは?

- 長時間座位と貧弱なデスク環境が猫背・前肩・骨盤後傾を招く

- 歪みが体に与える影響

- 歪みは呼吸浅化、血行不良、集中力低下など多面的に悪影響

- 自宅でできる簡単セルフチェック

- 壁立ちチェックなど3つのセルフチェックで早期発見が可能

- デスク環境を整える改善策

- 椅子の高さ、モニター位置、パームレストで骨格ニュートラルを保つ

- 仕事の合間のリセットストレッチ

- 3分でできるリセットストレッチをポモドーロ休憩に組み込む

- 週末リカバリーストレッチ&呼吸法

- 週末15分の深層筋ストレッチと呼吸法でリカバリーを強化

- 本日のアクションプラン

- 具体的かつ測定可能なアクションプランで習慣化を促進

- 専門家へ相談するタイミングと選択肢

- 医療機関・整体ストレッチ・パーソナルトレーナーを状況に応じて活用

初心者でも今日から実践できる小さな一歩を積み重ね、在宅勤務の“ゆがみ”を根本からリセットしましょう。

さあ、あなたは今日どのアクションから始めますか?

参考文献

- 情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン(本体・解説)[厚生労働省]

- WHO Guidelines on Physical Activity and Sedentary Behaviour (2020)[世界保健機関]

- “Give me a break!”: A Systematic Review and Meta-analysis on the Efficacy of Micro-breaks on Well-being and Performance (2022)[PLOS ONE]

- Workplace interventions for reducing sitting at work (Cochrane Review, 2018)[Cochrane Database of Systematic Reviews]

- 在宅ワーク/在宅学習を行う際に実践したい7つの人間工学ヒント(2020)[日本人間工学会]