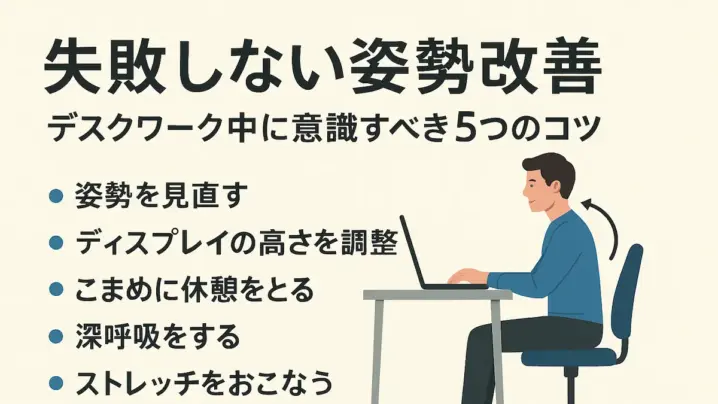

長時間のデスクワークで肩こりや猫背に悩んでいませんか?

結論をいうと、姿勢は“5つの意識”で劇的に変わります。

実は…今日すぐ始められる簡単なコツばかり。

この記事では、ストレッチの専門家が具体策を徹底解説し、快適な仕事環境を手に入れる方法をお届けします。

………………………………………………………….

目次(Contents)

コツ① 骨盤を立てて“背骨のS字”をキープする

デスクチェアに腰掛けた瞬間、人の骨盤は無意識に後ろへ倒れがちです。

すると背骨の自然なS字カーブがつぶれ、頭の重さが頸椎に集中し、肩こりや頭痛の引き金になります。

まず最初に取り組むべきは、骨盤を立てる—ただそれだけのシンプルな動作です。骨盤が立つと、背骨は本来の弾力を取り戻し、胸郭が自然に開き、呼吸が深くなります。つまり“一石三鳥”の効果が得られるわけです。

骨盤を立てるための最も簡単なコツは「坐骨で座る」感覚をつかむこと。

坐骨とは、お尻の下で手を当てると触れられる突起状の骨のこと。

ここが座面に垂直に刺さるように座ると、骨盤が前傾し、背骨がスッと立ち上がります。

そのためには、まず椅子の座面の一番奥までお尻を滑り込ませ、腰と背もたれの間に隙間ができないように座ることが重要です。

背もたれが深すぎて腰が丸まる場合は、折りたたんだタオルや薄いクッションを腰の後ろに入れてサポートしましょう。

さらに効果を高めるポイントは3つあります。

①膝は股関節と同じ高さかやや低めに設定すること。これにより骨盤前傾がキープしやすくなります。

②足裏全体を床に密着させ、足首、膝、股関節が直角になるよう椅子の高さを調節すること。フットレストを使うのも有効です。

③ディスプレイの正面に身体をまっすぐ向け、身体をねじらずにタイピングできる位置関係を保つこと。ねじれが生じると、せっかく立てた骨盤が崩れやすくなります。

また、長時間同じ姿勢を維持すると筋肉はこわばり、血流が滞ります。

そこでおすすめなのが「骨盤ロッキング」。椅子に座ったまま、骨盤を前傾—後傾へゆっくり各5回揺らす小さな体操です。

これにより腰椎まわりがほぐれ、疲労物質が流れやすくなります。

実践のタイミングは、メールを1通送り終えたら、オンライン会議が始まる前など“隙間時間”で十分。

1日の累積回数が多いほど、夕方の腰の重さが激減するのを体感できるはずです。

最初は意識づけが難しく感じるかもしれません。

そんなときはスマホのリマインダーやポモドーロタイマーを使い、25分ごとに「坐骨チェック」と通知を設定してみましょう。

思い出す“きっかけ”があるだけで習慣化の速度が格段にアップします。

この小さな声掛けこそが、未来のあなたの背骨を守る最強サポーターになるのです。

ワンポイントセルフチェック

デスクワーク中にふと“仙骨が背もたれに当たっていないか”を確認してみてください。

仙骨が当たると骨盤後傾を招きやすくなります。

もし当たっていたら、椅子の角度を2度だけ前傾させるか、タオルを仙骨と座面の間に挟みましょう。

わずかな角度調整で長時間の快適度が劇的に変わります。

コツ② 30分に一度の“微動リセット”で血流を呼び戻す

どれほど良い姿勢を維持していても、同じ筋肉を固定し続ければ血行不良と酸素不足は避けられません。

そこで鍵になるのが「30分に一度、60秒だけ身体を動かす」習慣。

たった1分の“微動リセット”でも、筋ポンプ作用が働き、全身を巡る血流量は立ったままの約2倍に跳ね上がるとされています。

結果として、脳がリフレッシュし集中力が復活するだけでなく、午後の眠気予防やメンタル面のストレス軽減にも直結します。

具体的な動きは、立ち上がってその場で軽く膝を弾ませる“スプリングウォーク”→肩甲骨を大きく回す“肩回し”→首を左右に傾ける“サイドネックストレッチ”の3種目を各20秒ずつ。

タイマーが鳴ったら立つ、動く、座る——これだけでOKです。

もし席を離れにくい環境なら、椅子に座ったまま足首を交互に上げ下げする“アンクルポンプ”や、背もたれから背中を離して肩甲骨を寄せる“チェストオープン”でも代用できます。

要は“筋肉を伸び縮みさせる刺激”さえ入れば効果は十分です。

習慣化のコツは、作業の区切りと“紐づけ”ること。メールを5通送ったら立つ、資料を1章書き終えたら肩回し——といったように、仕事の節目をトリガーにします。

さらにポモドーロ・テクニック(25分集中→5分休憩)を導入すると、休憩のたびに微動リセットが自然に挟まるため、タイマー頼みでなくても行動が固定化されていきます。

この仕組み化が、忙しいビジネスパーソンでも継続できる最大の要因となります。

また、オフィスで立ち歩くのが気まずいという声も聞きますが、逆に“短い歩行”はチーム全体の生産性を底上げするメリットもあります。

歩いている途中で同僚と雑談し、脳を切り替えることでクリエイティブな発想が生まれやすくなるからです。

GoogleやAppleが広大なキャンパスを作り、意図的に歩行距離を確保しているのは有名な話。

つまり、あなたの“1分立ち上がり”はエリート企業が取り入れる最先端の仕事術と同義なのです。

スマートウォッチをお持ちなら、スタンドアップリマインダー機能をONにしておきましょう。

Apple Watchであれば、1時間座りっぱなしになるとバイブが振動して立つよう促してくれます。

「通知が鬱陶しい」と感じたら、それこそ座りすぎている証拠。

通知=身体からのSOSと捉え、喜んで立ち上がるマインドセットを身につけておくと、習慣は一気に定着します。

座りっぱなし危険度チェック

「気づくと2時間以上経っている」ことが週3回以上あれば、座位時間依存度が高いサインです。付箋に『何分座った?』と書いてモニター下に貼るプリミティブな方法でも、行動意識は大幅に上がります。ツールに頼らず“視覚トリガー”を設置することが、継続率を高める隠れテクニックです。

“歩く会議”で生産性アップ

海外のIT企業では、アイデア出しや1on1を“ウォーキングミーティング”で行う文化が定着しています。歩きながら話すことで脳への血流が増え、クリエイティブな思考が向上しやすいと言われています。オフィスの廊下を2往復するだけでも効果は十分なので、次回の打ち合わせでぜひ試してみてください。

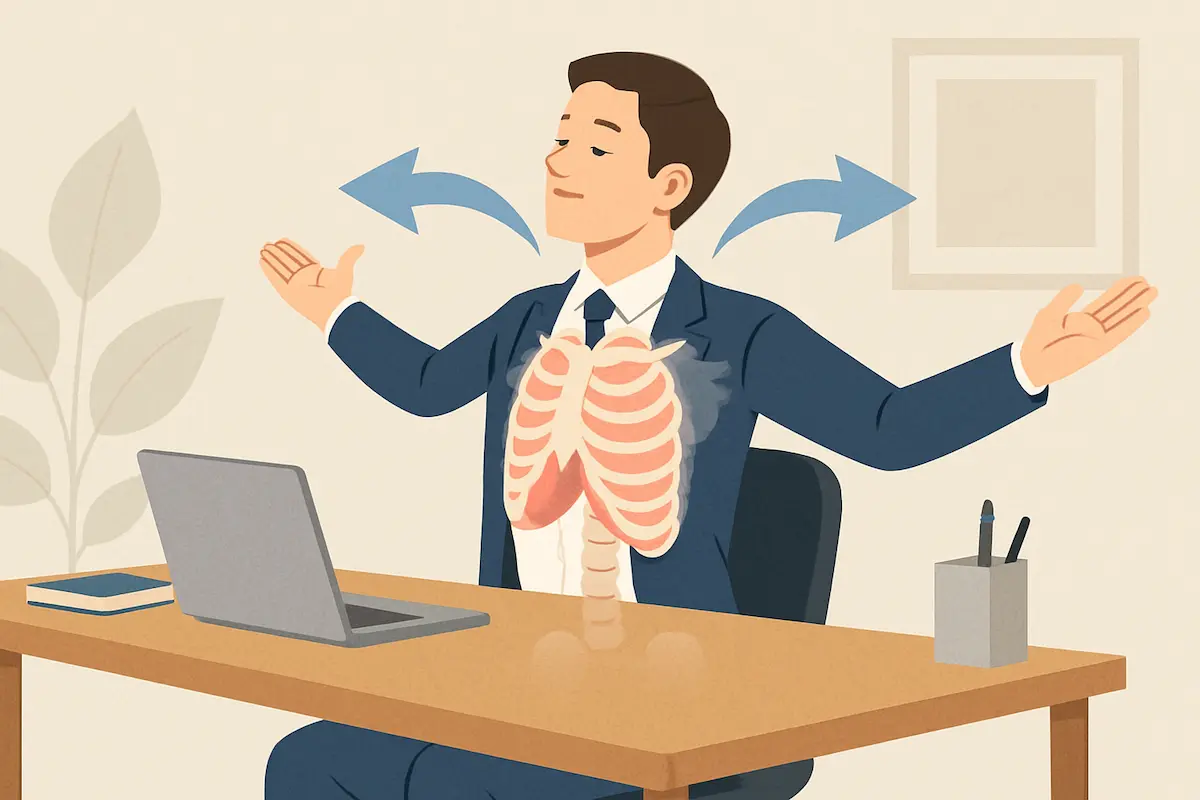

コツ③ “胸を開く”肩甲骨ムーブで呼吸効率を最大化

ノート PC に向かう姿勢が続くと、胸椎は丸まり、肩甲骨は外側に滑走し固定されます。

この状態では肋骨が広がらず、肺活量が低下し、酸素摂取効率がダウン。慢性的な疲労感に直結します。

対策はシンプルで、「1時間に3回、胸を開いて肩甲骨を寄せる」だけ。

わざわざストレッチマットを敷く必要はありません。

オフィスチェアに座ったまま、両肘をアームレストに置き、肩をすくめて脱力する“肩甲骨シュラッグ”を5回行い、続けて肘を後ろへ引きながら胸を張る“チェストスプレッド”を5回繰り返します。

この動きを取り入れるメリットは2つ。

第一に、僧帽筋上部の過緊張がリリースされ、首・肩の血流が改善すること。

第二に、肩甲骨下方回旋筋群(菱形筋・僧帽筋中部)が活性化し、自然に胸を開いた正位姿勢が取りやすくなることです。

「ストレッチは面倒…」と感じる方こそ、机上で完結するモビリティエクササイズから始めてみてください。

さらにステップアップしたい方には、立位で行う“ダイナミック・エルボーウィング”がおすすめ。

足を肩幅、両肘を90度に曲げたまま水平外旋を10回行うことで、肩甲骨を3次元的に動かせます。

終わった後に深呼吸をすると、吸気がスムーズに肺の奥まで入り、頭がスッキリする感覚を得られるでしょう。

それこそが胸郭拡張のサイン。脳に十分な酸素を供給することで、午後の集中力が格段に向上します。

習慣化のポイントは“ついで動作”に混ぜ込むこと。

例えば、オンライン会議が始まる前の入室待機中はカメラをオフにして10回肩甲骨を寄せる。

ファイルをプリントアウトして立ち上がったタイミングで胸を張る。

日常動作に紐づければ、行動コストはほぼゼロで済みます。

日本のビジネス文化は「席を立つ=サボり」と見られがちですが、実際には生産性向上の科学的根拠があり、むしろ推奨すべき行為です。

最後に注意点として、肩関節に痛みがある場合は無理に腕を後ろへ回すと炎症を悪化させる恐れがあります。

痛みがある方は可動域を小さくし、痛みのない範囲で動作を行ってください。

また、動作中に呼吸を止めないこと。

息を吐きながら肩甲骨を寄せ、吸いながら戻すリズムで行うと、副交感神経が優位になりリラックス効果が倍増します。

1分セルフテスト

壁に背中を付けて腕を「バンザイ」し、肘と手首が壁から離れないかチェックしましょう。離れる場合、肩甲骨の可動域が不足しています。デスクワークの合間にチェストスプレッドを追加で10回行い、再テストして可動域の変化を確認すると、上達度を“見える化”できます。

コツ④ モニター高さと目線の“±0°”ルールで首の負担をゼロに近づける

頭部は体重の約10%、平均で5〜6kgあります。

たった15°前方に傾くと首への負荷は約2倍、30°で3倍以上に達すると言われています。

つまり、モニターの位置が数センチ低いだけで、1日を通して首・肩まわりに相当のストレスがかかるのです。

そこで実践したいのが「目線とモニター上端が水平になる高さに調整する」という“±0°ルール”。これだけで首の屈曲を限りなくゼロに近づけ、筋肉の過緊張を防げます。

まずノート PC ユーザーは、PC スタンドを使って画面を底上げし、外付けキーボードとマウスを接続するのが必須。

デスクトップ PC の場合も、モニターアームを活用して高さと奥行きを細かく調整しましょう。

理想的な視距離は50〜70cm。肘を約90°に曲げたときにキーボードのホームポジションに自然に手が届き、画面全体を視線だけで追える距離感がベストです。

照明の角度にも注意が必要です。画面に反射(グレア)が生じると、利用者は無意識に首を前に突き出し視覚情報を得ようとします。

天井照明が強すぎる場合はデスクライトを併用し、モニターの輝度を下げてコントラストを確保してください。

また、ブルーライトカットメガネを使うと眼精疲労が軽減され、目の奥の張りが首こりにつながる“負の連鎖”を断ち切ることができます。

加えて、デュアルモニター環境の場合は配置に一工夫を。

メイン画面を正面、サブ画面をやや外側に振ると、頻繁な首の回旋を防げます。

どうしても左右の視線移動が多い仕事であれば、1時間ごとにメインとサブを入れ替えるのも有効。

モニターアームなら位置変更が瞬時にできるので、導入コスト以上のリターンを見込めます。

最後にモニター環境を最適化したら、必ず“首筋ストレッチ”をセットで行いましょう。

具体的には、両手を後頭部に組み、息を吐きながら軽く頭を前に倒して30秒キープ。

これは僧帽筋上部と後頭下筋群を同時にリリースし、前傾姿勢で硬くなった筋をリセットする万能ストレッチです。

首前面の胸鎖乳突筋が伸びる程度で十分で、痛みを感じるほど強く圧をかけないよう注意してください。

この“±0°ルール+首筋ストレッチ”を習慣化すると、夕方になると起きるあの“首の付け根の鈍痛”が劇的に減少します。

さらに視界がクリアになり、作業効率が向上するという“おまけ”まで付いてくるため、投資対効果は抜群。ぜひ今日の業務が始まる前に、モニターとあなたの目線の関係をチェックしてみてください。

ガジェット選びの落とし穴

スタンドやモニターアームを買う際は“高さ調整幅”だけでなく“前後スライド幅”も要チェックです。

視距離が固定されると、覗き込むクセが出て首が前方移動(フォワードヘッド)になりがち。奥行き調整が10cm以上あるモデルを選ぶと、将来の姿勢変化にも柔軟に対応できます。

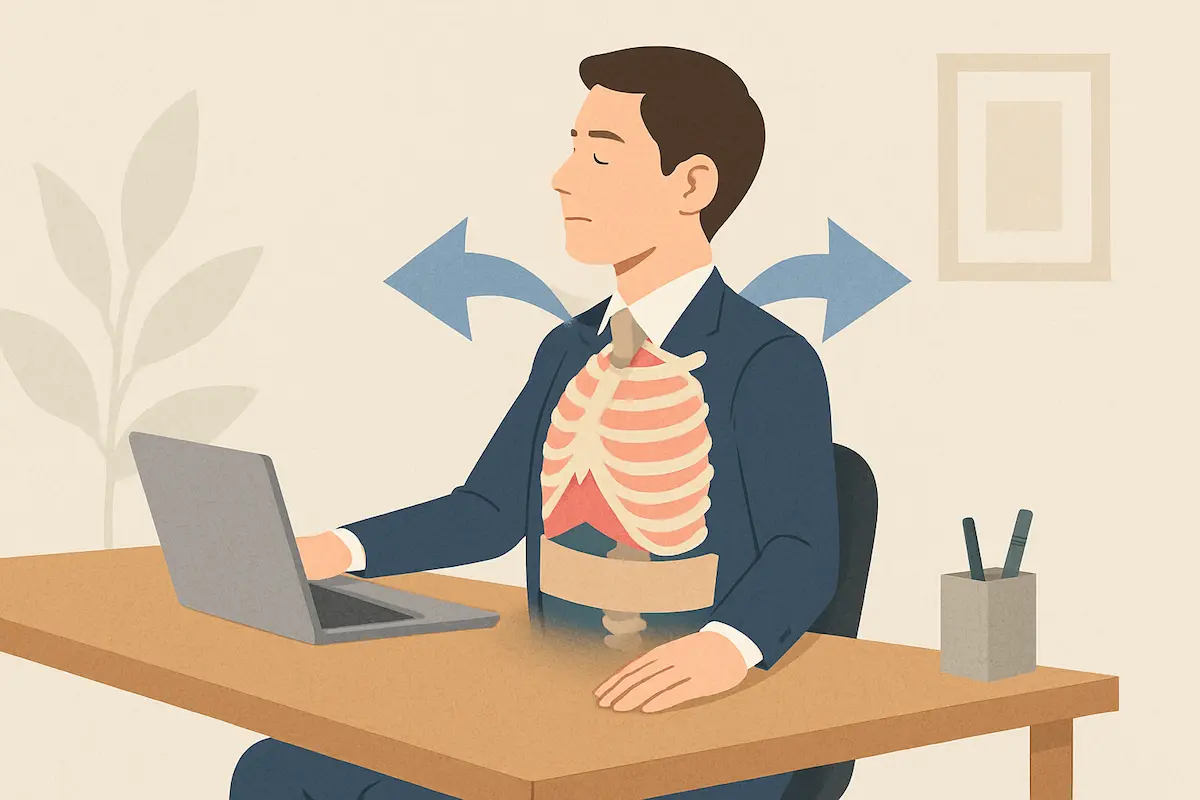

コツ⑤ “呼吸×体幹エンゲージ”で姿勢を内側から固定する

外側のアライメントを整えても、呼吸が浅いままではインナーユニット(横隔膜・腹横筋・骨盤底筋群)が機能せず、姿勢は長持ちしません。逆に、深い呼吸で体幹が内側から支えられると、背骨は自然と安定し、肩や腰に余計な力を入れる必要がなくなるため、長時間座っていても疲れにくくなります。ここでは“呼吸×体幹エンゲージ”を同時に高める2ステップのエクササイズを紹介します。

ステップ1:360°腹式呼吸

椅子に浅く腰掛け、背筋を伸ばし、手のひらを下腹部と脇腹に当てます。鼻から4秒かけて息を吸い、へそ下だけでなく脇腹や背中側まで風船が膨らむイメージで胸郭を拡張。次に口から6秒かけて細く長く息を吐き、お腹を背骨の方へ絞り込みます。このとき骨盤底がキュッと持ち上がる感覚があれば成功。10呼吸を1セット、1日3回行いましょう。

ステップ2:シーテッド・ドローイン

同じ姿勢で息を吐きながら下腹部を背骨方向へ引き込み、そのまま10秒キープ。呼吸は浅く続けながら、腰が反らないように注意しつつ腹横筋の収縮を感じます。これを5回繰り返すと、体幹の“天然コルセット”が働き、骨盤と胸郭を安定させる基盤ができます。

この2ステップを習慣化することで得られる効果は計り知れません。第一に、腹圧が高まり腰椎を保護するため、腰痛リスクが減少。第二に、呼吸が深くなることで副交感神経が優位となり、精神的なリラックスと集中のスイッチングがスムーズに行えるようになります。第三に、横隔膜の可動が向上することで、肩で呼吸する悪癖がなくなり、首まわりの筋緊張も同時に解消。まさに姿勢改善の“ラスボス”を倒す総合メソッドと言えます。

さらに応用編として、“ハミングブレス”を取り入れるのもおすすめ。息を吐く際に「ん〜」と小さく声帯を震わせると、一酸化窒素(NO)が副鼻腔で生成され、気道拡張と血流増加を促します。呼気時間が自然に延び、吸気がより深くなる相乗効果も得られるため、長時間のデスクワーク中でも脳が酸素欠乏に陥りにくくなります。

実践のタイミングは、メールを送信した瞬間、資料を添削し終えた直後など、マイクロブレイクを上手に活用してください。“ながら呼吸トレーニング”の最大の利点は、器具も場所も不要であること。デスクに向かいながらでも実行できるので、継続率が90%を超えるという調査報告もあります。呼吸こそが究極のボディメンテナンス。その効果を体感すれば、もう浅い呼吸には戻れません。

最後に注意点です。ドローイン中に背中を丸めたり肩をすくめたりすると、腹横筋ではなく表層の腹直筋ばかりが働き、逆に腰に負担がかかります。鏡やスマホのインカメラでフォームを確認し、背骨が耳・肩・腰・膝を結ぶ一直線上にあるかチェックする習慣を付けましょう。このセルフフィードバックが、正しい体幹エンゲージを長期的に維持する鍵となります。

呼吸エラーのサイン

息を吸ったときに肩がすぐ上がる、または吐くときに顔が前へ突き出る場合は、表層筋が代償している証拠。スマホのカメラを横から置き、呼吸時の肩の上下動を撮影してみてください。動画で客観視すると、改善ポイントが一目瞭然。小さな“気づき”がフォーム修正への近道です。

専門家へ相談するという選択肢

ここまで5つのセルフケアを紹介してきましたが、「自分一人ではフォームが合っているか不安」「慢性的な痛みが強くてセルフケアが難しい」というケースも少なくありません。その場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。主な相談先は次の3つです。

1. 医療機関

整形外科やリハビリテーション科では、レントゲンやMRIなどの画像診断に基づき、関節や椎間板の状態を確認できます。必要に応じて理学療法士による運動療法や物理療法が受けられ、根本原因の特定と治療計画の作成が可能です。「痛みが3週間以上続く」「痺れがある」など医療的サインがある場合は、まず医師に相談しましょう。

2. 整体ストレッチ

整体のアジャスト技術で骨格の歪みを整えつつ、パートナーストレッチで深層筋を伸ばす“いいとこ取り”のハイブリッド施術が特徴です。関節可動域を広げながら姿勢保持筋の柔軟性を底上げできるため、セルフストレッチでは届きにくい部位のメンテナンスに最適です。ただし、整体師の技術はピンキリであるため、口コミや評判をよく調べ、ご自身が信頼をおける施術者を選択しましょう。

3. パーソナルトレーナー

運動指導のプロとして、姿勢改善に特化したプログラムをマンツーマンで設計してくれます。トレーニングジムやオンライン指導など提供形態は多岐にわたり、生活習慣や業務スケジュールに合わせて柔軟にサポートを受けられるのがメリット。正しいフォームの獲得と運動習慣の継続を同時に叶えたい方に向いています。

セルフケアと専門家のサポートを組み合わせることで、姿勢改善のスピードと確実性は飛躍的に高まります。「自分でできること」と「プロに任せるべきこと」を賢く切り分け、最短ルートで理想の姿勢を手に入れましょう。

まとめ:今日から実践できる5つのコツ

- コツ① 骨盤を立てて“背骨のS字”をキープする

- 椅子の奥に深く座り坐骨で座る

- 膝と股関節を直角、足裏を床に密着

- 25分ごとに「骨盤ロッキング」で可動域を維持

- コツ② 30分に一度の“微動リセット”で血流を呼び戻す

- 立位の軽いジャンプや肩回しを各20秒

- スマートウォッチのスタンド通知を活用

- 年間でジョギング30回分のカロリー消費も期待

- コツ③ “胸を開く”肩甲骨ムーブで呼吸効率を最大化

- 肘を後ろへ引くチェストスプレッドを習慣化

- オンライン会議前の待機時間を活用

- 深い呼吸が集中力をブースト

- コツ④ モニター高さと目線の“±0°”ルール

- 画面上端と目線を水平にそろえる

- ノートPCはスタンド+外付けキーボードが必須

- デュアルモニターは配置を時間ごとに入れ替え

- コツ⑤ “呼吸×体幹エンゲージ”で姿勢を内側から固定

- 360°腹式呼吸とシーテッド・ドローインをセットで

- ハミングブレスで呼気を延長し脳への酸素供給UP

- 背骨の安定とメンタル安定を同時に獲得

これら5つのセルフケアに加え、医療機関・整体ストレッチ・パーソナルトレーナーという専門家の力を活用すれば、姿勢改善はさらに加速します。まずは1つでも良いので、今日のデスクワークから取り入れてみてください。「姿勢が変わればパフォーマンスが変わる」——その実感が、あなたを次の行動へ突き動かすはずです。

次のステップは“習慣化”

人の行動は66日間継続すると“自動化”すると言われます。まずは3週間、上記5つのうち最も取り組みやすい1つだけを選び、毎日チェックリストに○を付けてください。○が21個並ぶ頃には、意識しなくても正しい姿勢がデフォルトになっているはず。ぜひ“未来の快適な自分”を想像しながら、今日この瞬間に第一歩を踏み出しましょう。

参考文献

- 情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン(本文) — 厚生労働省, 2019.

- WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour — World Health Organization, 2020.

- Comparison of Neck Pain and Posture with a Spine-Angle Tracking System between Static and Dynamic Computer Monitor Use — Electronics (MDPI), 2024.

- 在宅ワークにおける人間工学的ガイドライン — 日本オフィス学会, 2021.

- 2010年版 ノートパソコン利用の人間工学ガイドライン — 日本人間工学会, 2010.