あなたは長時間のデスクワークで首や肩の重だるさを放置していませんか?

結論をいうと、その正体は“ストレートネック”かもしれません。

実は…気付かぬうちに密かに進行し、頭痛や集中力低下を招くとされています。

この記事では、ストレッチの専門家がストレートネックの怖さと対処法を徹底解説します。

………………………………………………………….

目次(Contents)

学校では教えてくれないストレートネック…その怖さを正しく知ろう

ストレートネックとは、本来ゆるやかな前弯カーブを描く頸椎が真っすぐに近づき、頭部をうまく支えられなくなる状態を指します。

成人の頭は体重の約10%=ボウリング球1個分と言われています。

カーブがある首は、この重さをバネのように分散しますが、カーブが失われると重さが一点に集中し、筋肉や椎間板、靭帯へダイレクトに負荷がかかるのです。

その結果、首こり・肩こりだけでなく、頭痛、眼精疲労、腕のしびれ、自律神経の乱れなど多岐にわたる不調が起こりやすくなるとされています。

怖いのは、ストレートネックが“静かに、しかし確実に”進行する点です。

痛みが出るまで自覚しにくいうえ、学生時代からスマホやタブレットに触れている現代人は、社会人になる頃にはすでに軽度の変形が始まっているケースもあると言われています。

さらに在宅勤務の普及でモニター位置が低いまま作業する人が増え、首が前へ突き出す姿勢(スマホ首)が常態化。

目安として、頭部が前方に2cm移動するごとに、首には約3kgの負荷がかかるとも言われており、慢性的な疲労感が蓄積しやすい状況です。

また、ストレートネックは姿勢の印象だけでなく、呼吸の浅さやホルモンバランス、睡眠の質にも影響を及ぼすといわれています。

首前面の筋肉が縮み胸郭の動きが制限されると、酸素摂取量が減り、脳のパフォーマンスが低下。

呼吸が浅いと自律神経が交感神経優位になり、常に“軽い緊張状態”が続くため、疲れが抜けない悪循環にはまりやすくなります。

身体だけでなくメンタル面の消耗も進行するため、「最近やる気が出ない」「集中力が続かない」と感じる人は、まず首のカーブを疑ってみる価値があるでしょう。

ストレートネックが招く“見えないコスト”も無視できません。

首まわりの筋緊張が続くと、脳への血流が阻害され、午後の眠気・頭重感・眼精疲労などいわゆる“アフタヌーン・スランプ”の一因になると言われています。

その結果、作業効率が低下し、ミスを修正する手間や残業時間が増加。つまり適切なケアを怠るほど、時間的・経済的損失が膨らむ構図です。

さらに、ストレートネックが慢性化すると、背中や腰への負担も連鎖的に増えていきます。

頸椎のアライメントが変われば、胸椎・腰椎・骨盤にも代償的な歪みが生じるといわれており、“首の問題”が全身の姿勢バランスを崩壊させる引き金となるのです。

特に長時間座りっぱなしのデスクワーカーは、腰椎前弯が消失し骨盤が後傾しやすい傾向があり、首と腰のダブルパンチで慢性疲労に陥りやすい点が見逃せません。

ここまで読んで「自分は大丈夫だろうか?」と不安になった方もいるかもしれません。

しかし、明るいニュースもあります。ストレートネックは早期であればセルフケアと生活習慣の見直しで改善すると言われています。

適切なストレッチや姿勢調整を続けることで、カーブを完全に取り戻せなくても、症状の軽減と進行予防は十分に可能です。

まずは現状を正しく理解し、リスクを把握することが第一歩。それが“学校では教えてくれないストレートネックの怖さ”を克服するスタートラインになります。

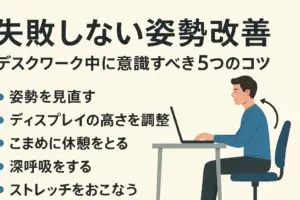

対処法:今日からできる実践ステップ

ストレートネックを自覚したら、最優先ですべきは「負荷の低減」と「可動域の回復」の二軸でアプローチすることです。以下では、デスクワーカーがオフィスでも自宅でも無理なく取り組める実践ステップを具体的に紹介します。

1. モニターと目線の高さを合わせる

ノートPCを直接デスクに置くと、どうしても目線が下がり首が前に突き出す姿勢になります。推奨されるのは、ノートPCスタンドや外部モニターを使い、画面上端が目の高さと水平になるよう調整する方法です。キーボードとマウスを外付けにすれば肘も楽な位置で固定でき、肩のリラックスにもつながります。細かな話ですが、これだけで“気づけば首が前に出ていた”状況を大幅に減らせるとされています。

2. 60分に1回、“胸開き+首まわりリセット”ストレッチ

椅子に座ったまま両手を腰の後ろで組み、肩甲骨を寄せながら胸を斜め上に突き出す動きを20秒キープ。そのまま首を左右にゆっくり倒し、側面の筋肉を伸ばします。最後に顎を軽く引き、頭頂を糸で吊られるように5秒間背筋を伸ばすと、頸椎のアライメントがリセットされやすいといわれています。このルーチンをリマインダーに登録し、ポモドーロ式で仕事の区切りごとに行うと習慣化しやすいでしょう。

3. ストレートネック改善枕を活用する

市販されている“サポート枕”は、首のカーブをサポートする土手がついた構造になっており、寝ている間に頸椎を自然なカーブへ誘導するとされています。ポイントは、高さが自分の肩幅や寝姿勢に合っているかを確認すること。合わない枕は逆効果なので、返品保証や調整サービスがある商品を選ぶと安心です。

4. デスク環境の“首疲労トラッキング”

首の負荷は客観視しにくいため、スマートフォンのカメラを使って横から座位姿勢を撮影し、頭の位置をチェックする方法が便利です。画像上で耳たぶと肩峰を直線で結び、垂直線から何cm前方にずれているかを定期計測。数値化することで改善の手応えが見え、モチベーション維持につながります。

5. 筋力バランスの再教育

姿勢保持には“背骨を立てる筋肉(脊柱起立筋・多裂筋)”と“肩甲骨を安定させる筋肉(中下部僧帽筋・菱形筋)”の協調が重要と言われています。週2回、軽いチューブローイングやYWT種目(うつ伏せで肩甲骨を寄せる体操)を取り入れると、胸を張った姿勢を長時間キープしやすくなります。

6. 姿勢矯正テープの活用

胸椎から肩にかけて貼る“ポスチャーテーピング”は、背中が丸まると皮膚が引っ張られ違和感が生じるため、無意識に背筋を伸ばすリマインダーになるとされています。医療用低刺激テープを使用し、勤務日の午前中だけ取り入れるなど短時間で試すと肌トラブルを防ぎつつ効果を体感できます。

7. “ながら温熱”ケア

USB給電のホットネックピローを使用し、デスクワーク中も37〜40度で首後面を温めると、血流が促進され筋緊張が緩みやすいといわれています。温熱直後に首を軽く回すと、可動域改善の相乗効果が期待できます。

これらのステップを継続することで、頸椎カーブへの直接的アプローチ(ストレッチ)と間接的アプローチ(環境調整・筋力強化)の両面が整い、ストレートネック特有の重だるさや頭痛の軽減が期待できます。重要なのは「完璧にやる」ではなく「まず1つ始め、続ける」こと。取り組むハードルを下げ、小さな成功体験を積み重ねることが改善の近道です。

原因:ストレートネックを生む4大トリガー

ストレートネックは「スマホの使い過ぎ」というイメージが先行しがちですが、実際には複数の要因が重なり合って生じるといわれています。ここでは代表的な4つのトリガーを掘り下げ、なぜ首のカーブが失われるのかを理解しましょう。

1. 長時間の前傾姿勢と視線の低さ

デスクワークやスマートフォン操作で頭部が前に突き出す“亀首姿勢”が続くと、頸椎前弯は徐々に失われるとされています。

2. 胸椎の可動性低下

近年注目されるのが、胸椎(背中上部)の硬さです。胸椎が伸展できないと、代償的に首が前に出て視線を水平に保とうとするため、ストレートネックが進行しやすいといわれています。

3. 筋力アンバランス

首周辺の筋力バランスが崩れると、頭部を正しい位置で支えられなくなるとされています。胸鎖乳突筋や斜角筋など首前面の“引き寄せ筋”が強く働き、僧帽筋下部や菱形筋など肩甲骨を下げて寄せる“支え筋”が弱体化するパターンです。

4. ストレスと自律神経の乱れ

ストレスが高まると交感神経優位となり、肩をすくめて首を固める防御姿勢を取りやすいと言われています。

原因の“連鎖”を断ち切る視点

これら4大トリガーは単独ではなく連鎖しやすい点が厄介です。胸椎の硬さゆえに前傾姿勢が固定→筋力アンバランスが助長→ストレスでさらに筋緊張——という具合に悪循環が連帯して首のカーブを奪っていくと考えられています。したがって、原因を1つだけ潰すのではなく「姿勢・可動域・筋力・メンタル」を包括的に整える必要があります。

加えて、睡眠中の姿勢も見落とせません。高すぎる枕やうつ伏せ寝は頸椎を過伸展・過屈曲させ、寝ている間も首に負荷をかけ続けるとされています。運動不足による全身持久力低下も血流不全を招き、回復力を奪います。

予防:ストレートネックを寄せつけない“環境×習慣”デザイン

未然に防ぐ鍵は「首に負荷が集中しないライフスタイルを設計する」ことです。デスクワーカーが無理なく取り入れられる5つの予防策を紹介します。

1. “骨で座る”黄金ポジションの確立

骨盤を立て、坐骨で座る姿勢を意識すると言われています。耳・肩・骨盤を一直線に揃えるイメージで座ると、首への負荷が分散します。

2. マイクロブレイクの習慣化

1時間以上連続で座り続けないことを目安とし、立ち上がって腕を大きく回す、深呼吸を5回行うといった30秒のマイクロブレイクを取り入れます。

3. スマホは“心臓の高さ”で操作

胸の高さまで上げるだけでも首の前傾角度は大幅に減ります。

4. 胸椎モビリティエクササイズを日課に

フォームローラーで背中上部をゆっくりほぐし、仰向けで両手を頭上に伸ばす“背中開きストレッチ”を毎晩行いましょう。

5. 呼吸パターンの最適化

腹部と下部肋骨を360度膨らませる“横隔膜呼吸”を1日3セット×3分練習します。

バッグ選びや就寝環境でも首への負担を抑える工夫をすると万全です。仕事終わりや週末に「リラクゼーション=だらだらスマホタイム」ではなく、軽いストレッチや散歩を優先するマインドセットが大切です。

継続するためのコツ:モチベーションと仕組みをデザインする

ストレートネック改善は“マラソン”です。数日で姿勢が劇的に変わることは稀で、少なくとも3か月以上かけて筋肉と神経に新しい姿勢を“記憶させる”必要があると言われています。

1. 目に見える指標を設定する

「耳の位置が肩から何cm前に出ているか」など数値で進捗を可視化しましょう。

2. If–Thenプランニングを活用

「昼休みにスマホを触ったら、その直後に胸開きストレッチを1分行う」など具体化します。

3. ソーシャルサポートの仕組み化

同僚や家族に「首ケアチャレンジ」を宣言し、達成報告を共有する場を作りましょう。

4. 環境リマインダー

デスクに「顎を引く」と書いた付箋を貼るなど視覚的キューを活用します。

5. “ご褒美ループ”の設計

姿勢写真の変化を確認できたらお気に入りのコーヒーを楽しむなど、小さな報酬を設定します。

ハビットトラッカーアプリや視認性バイアスを利用して“やらないほうが不自然”な環境を作ると継続率が上がります。失敗しても24時間以内にリセットできれば習慣化に影響しないと言われています。

専門家へ相談するタイミングと選び方

セルフケアを続けても痛みやしびれが3週間以上改善しない、または日常生活に支障をきたすレベルで悪化している場合は、専門家へ相談するサインです。

1. 医療機関(整形外科・脳神経外科)

神経症状が出たらまず受診し、画像検査で重篤疾患を除外しましょう。

2. 整体ストレッチ

「整体のアジャスト技術」と「パートナーストレッチの深層筋を伸ばす」のいいとこ取りで、頸椎の動きを確保し全身バランスを整えるアプローチが期待できます。ただし、整体師の技術はピンキリであるため、口コミや評判をよく調べ、ご自身が信頼をおける施術者を選択しましょう。

3. パーソナルトレーナー

姿勢分析を行い、弱い筋と硬い筋を評価してからプログラムを組んでくれるトレーナーを選びます。

相談するベストタイミング

- 朝起きても痛み・だるさが抜けない日が続く

- 仕事中に頭痛や吐き気が頻発する

- しびれや握力低下が片側に出始めた

- 自己流ストレッチで逆に症状が悪化した

まとめ

覚えておきたい6つの要点

- ストレートネックとは何か、その怖さ

- 首のカーブ喪失は頭痛や集中力低下など多彩な不調を招くと言われています。

- 対処法(最初に着手するステップ)

- モニター高さ調整と60分ごとの胸開きストレッチが効果的とされています。

- 原因

- 前傾姿勢・胸椎硬化・筋力アンバランス・ストレスの4因子が連鎖すると考えられています。

- 予防

- “骨で座る”姿勢と横隔膜呼吸で首への負担を減らすことが推奨されます。

- 継続のコツ

- If–Thenプランニングやハビットトラッカーで習慣化を加速しましょう。

- 専門家へ相談

- 痛み・しびれが続く場合は医療機関→整体ストレッチ→パーソナルトレーナーの順で検討。

7日間アクションプラン例

- Day1: デスク周りを計測し、モニター上端を目線高さに調整。

- Day2: スマホの使用時間を1日30分短縮し胸開きストレッチに置き換え。

- Day3: 姿勢写真を横・後ろから撮影し変化を記録。

- Day4: 就寝前5分のフォームローラー胸椎エクササイズを習慣化。

- Day5: USBホットネックピローで“ながら温熱”を試行。

- Day6: 仕事帰りに整体ストレッチ体験を予約し、プロの評価を受ける。

- Day7: 結果を振り返り、翌週に向けたIf–Thenプランをアップデート。

この1週間プランを月に1回リセットし、行動と症状の推移をログ化することで、ストレートネック改善のPDCAサイクルが確立するとされています。

首は“体の要”と呼ばれるほど、全身バランスを支える基盤です。小さな気づきと小さな一歩が、未来の健康資産と自由な時間を生み出します。さあ、今日この瞬間から姿勢改善という自己投資を始めましょう。

参考文献

- 厚生労働省(令和元年策定/令和3年一部改正)。情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン(本文)

- World Health Organization (2020). WHO Guidelines on Physical Activity and Sedentary Behaviour

- Hansraj KK (2014). Assessment of Stresses in the Cervical Spine Caused by Posture and Position of the Head(Surgical Technology International)

- Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy / Orthopaedic Section, APTA (2017). Neck Pain: Clinical Practice Guidelines (Revision 2017)

- 日本整形外科学会。「肩こり」— 症状・原因・予防と治療