あなたは仕事終わりに「目が重い…」と感じたまま放置していませんか?

結論をいうと、眼精疲労はただの“疲れ”ではなく、放っておくと集中力や決断力を確実に削り、生産性を著しく低下させます。

実は…現代のデスクワーカーにとって眼精疲労は慢性的な脳疲労とも深く結び付いていると言われています。

この記事では、ストレッチの専門家が眼精疲労のリスクと解決策を徹底解説し、読後すぐに行動したくなる実践ノウハウをお届けします。

………………………………………………………….

目次(Contents)

1. 眼精疲労とは何か?筋肉・神経・脳疲労のトリプルリンク

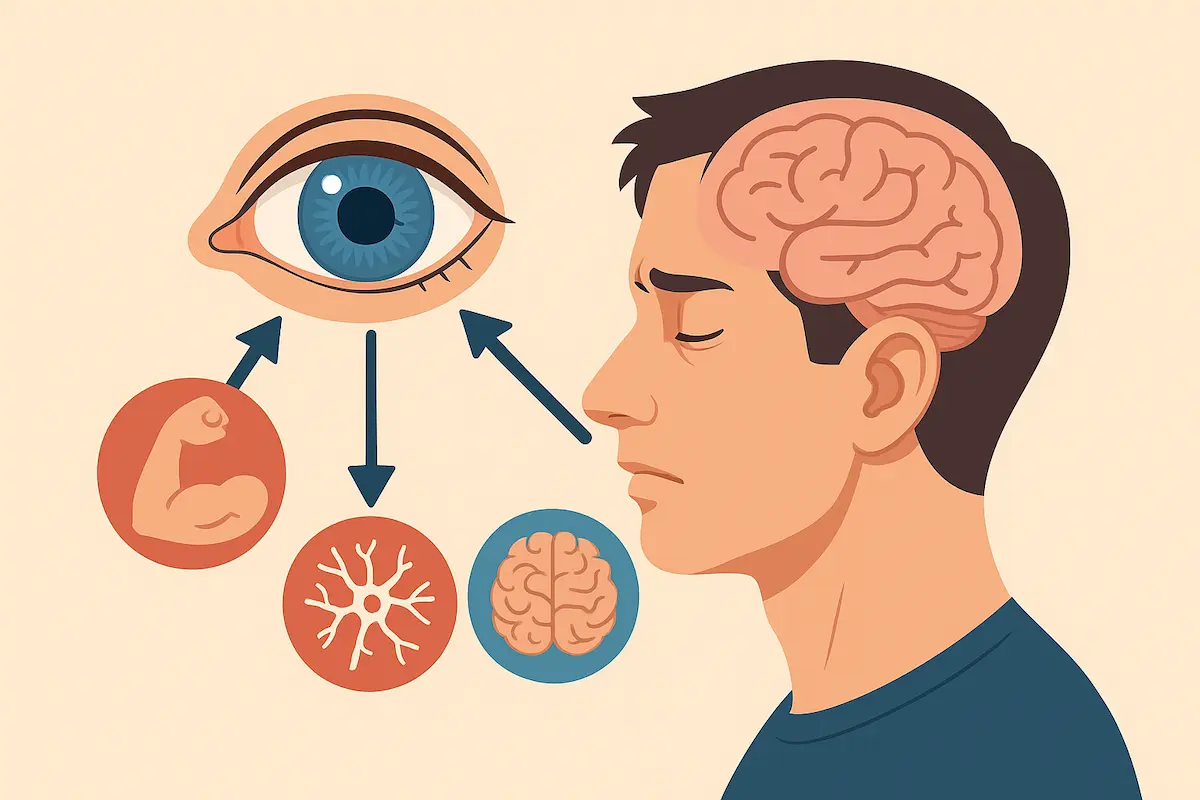

眼精疲労(がんせいひろう)は「目が疲れた」という漠然とした感覚を超え、視覚器官を支える筋肉・視覚神経・脳の三領域が同時に疲弊する複合症状とされています。

1-1. 外眼筋と毛様体筋の慢性スパズム

デスクワークではモニターが固定的な距離に位置し、視線をほとんど動かさずに長時間フォーカスし続けるため、上下左右に眼球を動かす外眼筋とレンズ厚を調整する毛様体筋が収縮しっぱなしになります。医学的には“低負荷アイソメトリック収縮”状態と呼ばれ、筋線維内の代謝物質(乳酸イオンやカルシウムイオン)が排出されにくく、筋肉痛と同質の酸欠状態が生じると言われています。また、同じ筋線維が長時間動員され続けることでミトコンドリア損傷が進行し、回復に必要なタンパク質合成が追いつかず“慢性炎症”へ移行すると指摘されています。

1-2. 視神経の過活動と糖代謝のアンバランス

視覚情報を脳へ伝送する視神経線維は、常に高速で電気信号を伝える巨大な“情報ケーブル”です。明るいLEDバックライト環境下で高コントラストの資料を凝視すると、視神経は通常の1.3〜1.5倍の発火頻度が持続すると推測されています。この燃料となるATPを賄うため、一時的にグルコース代謝が促進されますが、血糖が下がると“脳の空腹感”として倦怠感が表面化することもあります。さらに、視神経が長時間興奮し続けるとグリア細胞のカルシウムバランスが崩れ、神経伝達効率が低下し“視界のぼやけ”や“像が二重に見える”などの不定愁訴が現れやすいとされています。

1-3. 大脳皮質(視覚野)と前頭前野の協調破綻

目から入った膨大な視覚入力を解析し「何を重要情報と見なすか」を判断するのは後頭葉の視覚野ですが、最終的に“行動プラン”へ落とし込むのは前頭前野の役割です。慢性的な眼精疲労で視覚野が過負荷になると、前頭前野は雑情報のフィルタリングに余計なリソースを奪われ、思考速度やアイデア生成能力が沈静化する傾向があるとされています。結果として「資料の数字が頭に入らない」「アイデア会議で思考が止まる」といった“頭のブレーキ”感が生じ、仕事の質とスピード双方に打撃を与えます。

1-4. 負のスパイラルを止めるシグナル

こうした筋肉→神経→脳の三重疲労は互いを増幅させる“負のスパイラル”を形成し、目薬や短時間の休息だけではリセットしにくい——これこそが眼精疲労の本質的な怖さです。特にデスクワーカーは1日の視覚情報処理量が膨大なため、小さな違和感を早めにキャッチし、原因の鎖を段階的に断ち切る視点が欠かせません。特に「モニターを見続けると眉間が痛む」「目の奥がズキッとする」といったシグナルは、筋肉疲労から神経炎症へステージが進行しつつある“黄色信号”と捉え、セルフケアまたは専門家介入のラインを明確にすることが求められます。

2. 眼精疲労が仕事と生活に及ぼす5つの深刻な影響

眼精疲労がただの目の不快感で終わらない理由は、パフォーマンスを横断的に侵食する点にあります。以下では、デスクワーク現場で特に顕著な五つの影響を具体的なシーンを交えながら深掘りします。

2-1. 集中力の低下と“タスク切替コスト”の増大

視界がかすむと、脳は足りない情報を補完するために周辺視野や過去記憶からパズルを組み立て直すと言われています。その結果、本来1分で終わる確認作業が3分に膨らむことも容易にありえませす。その場合、年間で換算すると約60時間相当が“視覚ノイズ補正”に奪われると言われており、生産性が目減りしている可能性があります。

2-2. 意思決定スピードの鈍化と機会損失

プレゼン資料の細かいグラフやエクセルのセルを目で追う速度が落ちると、判断に必要な情報取得の段階でタイムラグが発生します。結果として、クライアントからの質問に即答できず信用を失ったり、株価や為替などの高速取引チャンスを逃したりする“見えない損失”が累積すると言われています。

2-3. 誤字・入力ミスの増加→品質低下ループ

キーボードを打つ際、私たちは指先の位置を視覚的に“補足”して無意識に修正します。視界がぼやけるとこの補正精度が落ち、誤字や数値入力ミスが発生。しかもミス修正そのものに集中力を再投下する必要があるため、さらなる眼精疲労を呼び込むループが形成されます。

2-4. 睡眠の質低下と翌日の“やる気”不足

強い光刺激にさらされた視神経は、本来夕方から増えるはずのメラトニン分泌を遅らせると考えられています。寝付きが悪い→睡眠時間が短縮→翌朝カフェインで無理に覚醒→夜再び寝付きが悪い——という悪循環は“モダンな不眠スパイラル”と呼ばれ、慢性的な眼精疲労がきっかけになるケースがあるとされています。

2-5. ストレス耐性の低下と人間関係の摩擦

眼精疲労による首・肩こりや頭痛は交感神経を長時間優位に保ち、自律神経のバランスを崩すと考えられています。結果としてイライラや焦燥感が増し、チームミーティングで語気を荒らげる、家族に八つ当たりするなど“メンタル面のスリップ”が顕在化。仕事とプライベート双方の人間関係にヒビが入るリスクが指摘されています。

2-6. 休日も回復しきれない“視覚オーバートレーニング”

スポーツで言う“オーバートレーニング症候群”は筋肉疲労の回復が追いつかずパフォーマンスが低迷する状態ですが、眼精疲労にも同様の概念が当てはまると考えられています。平日の酷使で溜まった視覚筋の代謝物質は、1泊2日の休息では完全に代謝し切れない場合が多く、月曜朝の時点で既に視界が重い…という声は珍しくありません。これを放置すると、週末にアクティブレジャーを楽しむ余力がなくなり、生活の満足度が低下。メンタル面でも“燃え尽き感”が感じられるようになります。

2-7. クリエイティビティの枯渇

脳の創造系ネットワーク(デフォルトモードネットワーク)は、心身がリラックスしたとき最も活発化すると言われています。しかし眼精疲労で交感神経が高止まりしていると、このネットワークが起動しにくく、アイデア発想セッションで言葉に詰まる場面が増えるとされています。デザイナーやエンジニアなど“考えることがアウトプット”の職種ほど、眼精疲労=創造性低下という間接的ダメージが深刻化しやすい点に注意が必要です。

3. 眼精疲労を引き起こすデスクワーカー特有の7つの習慣

眼精疲労の根本原因は“長時間の近距離作業”に尽きる…と思われがちですが、実際には複数の生活習慣が絡み合う“ライフスタイル複合要因”です。ここでは、デスクワーカーが陥りやすい習慣を7項目に整理し、なぜそれが目の疲労を助長するのかを解説します。

画面と目の距離が30cm未満

ノートPCを膝上に置いて作業すると、画面と目の距離が書籍を読むのと同程度まで縮まります。近距離フォーカスは毛様体筋の緊張と角膜への蒸発負荷を同時に増大させ、ドライアイとピント調整機能低下のダブルパンチを招きます。

照明と画面輝度のアンバランス

例えば夜間に部屋の照度を200lx未満に落とし、モニター輝度を80%以上に設定すると“暗闇の中に蛍光灯が1本”という極端な輝度差が生まれ、瞳孔は縮んだまま光量を調節できず疲労が蓄積します。

ブルーライトカット設定の未使用

ブルーライトは可視光の中でもエネルギーが高く網膜への刺激が強いため、就業後の夜間に浴びるとメラトニン抑制効果が大きいとされています。「日中は自然光、夜は暖色」とモードを使い分けるだけで睡眠の質が向上しやすいですが、多くの人が設定をデフォルトのまま放置しがちです。

瞬目を妨げる“無意識の凝視”

プレッシャーが高い会議中やオンライン商談で、無意識に相手の表情を読み取ろうと画面を凝視する傾向があります。瞬目回数が極端に減ると角膜表面が乾燥し、傷つきやすくなるほか、ドライアイ症状が加速します。

スマホのマルチタスク閲覧

PC画面とスマホ画面を数秒ごとに視線移動すると、ピント調整機構が休む暇なく働き続け“視覚筋のHIIT”状態になります。短期的には目が覚める感覚がありますが、長期的には筋疲労と焦点の固定化を招くと言われます。

背もたれを使わない浅座り

浅く座ると骨盤が後傾し、背骨全体がC字に丸まり首が前にスライドします。この姿勢は頭部を支える僧帽筋上部と胸鎖乳突筋に過緊張を与え、頭部血流が阻害されるとともに視覚情報の処理効率が落ちると言われています。

カフェイン過多による交感神経優位

夕方以降もエナジードリンクや濃いコーヒーを飲み続けると交感神経が高ぶり、瞳孔が開いたまま視神経への光刺激が強くなります。これにより、寝る直前まで“戦闘モード”が解除されず、眼精疲労の回復が妨げられる悪循環が生まれます。

生活習慣を“チェックリスト化”してみよう

上記7項目はいずれも「分かってはいるけれど習慣化が難しい」ものです。まずは紙やスマホメモにチェックリストを作成し、一日に何回その習慣を取ったかカウントしてみてください。可視化することで思った以上に頻度が高いことに気付き、改善モチベーションが劇的に上がると言われています。

4. 今すぐできるセルフストレッチ&環境改善10選

眼精疲労は“目だけの問題”ではなく姿勢や環境とも密接に絡み合います。以下では30秒でできる時短ストレッチからオフィス環境のガジェット活用まで、即効性と継続性を両立させる10のアプローチを紹介します。

A. 目周りストレッチ3種(合計2分)

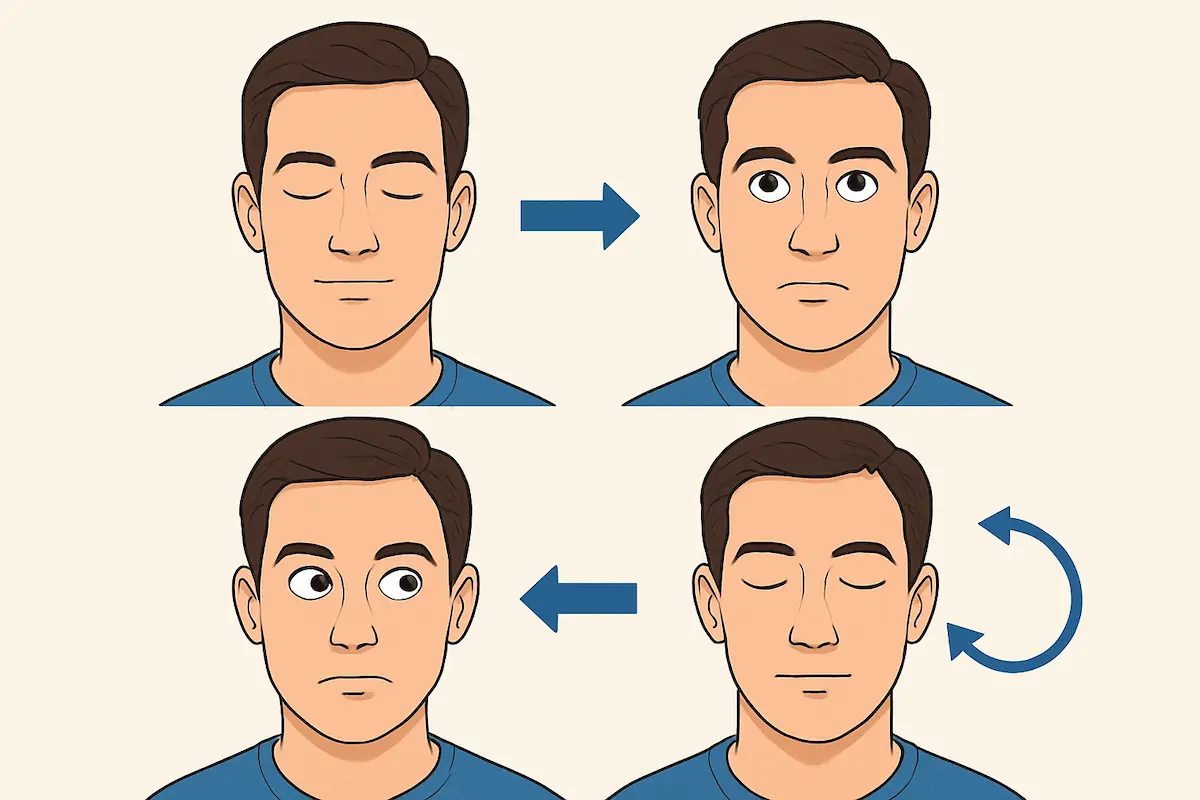

- 眼球ぐるぐる体操

- 手順:目を閉じ、上下→左右→時計回り→反時計回りに各5周ずつゆっくり動かす。

- 効果:外眼筋の血流促進と毛様体筋の緊張緩和。

- コツ:“目玉だけ”を動かし、顔全体は固定する。

- ホットパームリラクゼーション

- 手順:手のひらをこすり合わせて温め、丸めた手で眼窩を覆い30秒深呼吸。

- 効果:温熱による血管拡張と遮光による視神経鎮静。

- コツ:息を吐くときに肩の力を抜き、副交感神経のスイッチを意識する。

- 眉間リリース

- 手順:眉頭と眉尻を親指人差し指で軽く挟み、外側へ5秒かけてスライド。3セット。

- 効果:前頭筋・皺眉筋の緊張緩和で額の血流回復、視界クリア感UP。

B. 姿勢リセットストレッチ3種(合計3分)

- 胸開きチェアストレッチ

- 座ったまま両手を背もたれ後ろで組み、肩甲骨を寄せ胸を前に突き出し深呼吸5回。

- 目線はやや上に向け、ディスプレイ距離をリセット。

- 首後面タオル牽引

- タオル中央を後頭部に当て、両端を持って前へ軽く引きながら顎を引く。15秒保持×3セット。

- 背中を丸めず骨盤を立てると頸椎が真っ直ぐ伸びやすい。

- 肩甲骨はがし“握手回し”

- 両手で握手し背中側へ回す→肘を外に張りながら大きく円を描くように10回回旋。

- 上部僧帽筋の過緊張を解放し、頭部への血流を改善。

C. 環境改善4ステップ(作業前10分で完了)

- モニターセッティング

- 距離:腕を伸ばして指先が届く位置(約50~60cm)。

- 高さ:目線とモニター中央が同じ。

- 角度:画面はやや後傾10度、反射光を避ける。

- 照度バランス調整

- デスクライト500lx+室内照明300lxが目安。

- モニター輝度は室内照度より1段暗く。

- 窓際ならブラインドで直射光をカット。

- ブルーライトカットモード設定

- 日中:ディスプレイ独自モードで20%カット。

- 夕方以降:夜間モード or 専用メガネで80%カット。

- スマホもナイトシフトを同時にON。

- ポモドーロ“視線リセット”

- 25分作業→5分休憩で立ち上がり、窓の外20m先を30秒眺める。

- 休憩時に眼球ぐるぐる体操とホットパームをセット実施。

D. ガジェット+小物で習慣化を加速

- スマホリング:指に装着して“目線0度”でも落とさず持てる。

- スタンディングデスク:午後は立ち作業に切り替え、被視距離を稼ぐ。

- ワイヤレスヘッドセット:オンライン会議で背もたれに寄り掛かりながら発話できる。

- 姿勢矯正クッション:骨盤を立て、ストレートネック姿勢を予防。

- タイマーアプリ:集中と休憩を視覚化し、視線リセットをサポート。 これら10選を“朝イチ設定→ポモドーロで自動運用→夜のリカバリー”という一連の流れに組み込めば、眼精疲労対策を“意思の力任せ”から“仕組み化”へ昇華できます。最初の1週間で「意外と簡単」と感じる小さな成功体験を積むことが、長期継続の鍵です。

Q&A

Q1. 目薬をこまめにさしておけば眼精疲労は防げますか?

A. 部分的な潤い補給には効果的ですが、“根本解決”にはなりません。目薬は涙液の代替として角膜表面を保護しますが、外眼筋や毛様体筋の緊張、脳の過負荷にはアプローチできないため、ストレッチや環境改善とセットで活用することが推奨されています。

Q2. “ブルーライトカット眼鏡”は本当に意味がありますか?

A. 「眩しさを和らげる」「夜間の入眠を促す」面では役立つという意見が多い一方、「眼精疲労がゼロになるわけではない」という点には注意が必要です。ブルーライトは波長が短く散乱しやすいため、カット率が高いほどコントラストが落ち、逆に画面を凝視してしまう可能性があります。目安としてカット率は40〜60%を選ぶのが一般的です。

Q3. スタンディングデスクでも眼精疲労は起こりますか?

A. 起こります。立位に切り替えることで姿勢は改善されやすいものの、視線距離や瞬目回数が改善しなければ眼精疲労は残るため、モニター高さを再計測しポモドーロ休憩を続ける必要があります。

Q4. サプリメントで改善できますか?

A. ルテイン・アスタキサンチン・ビルベリーなど“目に良い”とされる成分は、酸化ストレスや血流改善をサポートすると言われています。ただし食品扱いのため即効性は期待しにくく、生活習慣の改善が土台にあることが前提です。

Q5. 1日のスクリーンタイムを減らせません。どうすれば?

A. IT職などスクリーンが業務の中心である方は、視線の切替と筋肉のリリース頻度を増やす戦略が現実的です。具体的には「25分作業→5分休憩」ではなく「50分作業→10分休憩」を選び、その10分で屋外に出て自然光を浴びながら遠景を眺めるといった質の高いリセットを取り入れてください。

Q6. 家庭用マッサージ器は役立ちますか?

A. 目元を温めるホットアイマスクや首肩を揉みほぐすガンマッサージャーは、一時的な血流改善とリラックス効果が期待できます。ただし使用中に姿勢が崩れると逆効果になる可能性があるため、背もたれを使い腰をサポートした状態で行うなどフォーム管理を徹底しましょう。

Q7. 在宅勤務とオフィス勤務で対策は変わりますか?

A. 自宅は照明が暗い・椅子がオフィス仕様でない等、環境面のハンデが大きい場合があります。外付けモニター+モニターアームで高さ調整を行い、デスクライトで500lxを確保するなど、設備投資が対費用効果の面で優位です。一方オフィスでは証明や椅子は整っていますが、休憩を取りづらい雰囲気が課題。“タイマー通知は絶対に席を立つ”というセルフルールが鍵になります。

Q8. 子供の頃から視力が悪い人は不利ですか?

A. 視力の低さ自体ではなく、近距離を凝視する習慣が長年続いた結果としての筋肉疲労が蓄積している点が課題になります。遠視用メガネで過補正している場合、常に毛様体筋がリラックスしきれず眼精疲労が起こりやすいと言われています。定期検査で度数を適正化し、ストレッチ習慣を取り入れることで十分改善余地があります。

Q9. ショートスリーパーなので睡眠時間を増やせません。影響は?

A. 睡眠時間が短くても深い睡眠段階(ノンレム3)が確保できていれば回復は期待できますが、眼精疲労による交感神経優位が続くと深睡眠の割合が減少し、短時間睡眠が“質”でも不足するリスクがあります。就寝1時間前に照明を暖色系300lx未満に落とし、スクリーンはナイトモード+ブルーライト100%カットにすることで深睡眠時間が伸びやすくなると言われています。

それでも改善しないなら専門家へ相談

セルフケアと環境調整を徹底しても、慢性化した眼精疲労が完全に解消しないケースはあります。その場合、原因がセルフケアの範囲を超えている可能性が高いため、早めに専門家の知見を借りることが合理的です。

医療機関(眼科)の役割

- 詳細検査:視力・眼圧・眼底・角膜曲率・調節機能など。

- 治療アプローチ:ドライアイ点眼、プリズム眼鏡、屈折矯正の提案など。

- メリット:器質的疾患の有無を早期発見し、深刻な病気リスクを排除できる。

こんなサインは即受診

- 片目だけ視界がかすむ

- 色の見え方が急に変わった

- 光を見ると虹がかかる これらは緑内障や網膜症など目の病気の前兆とされるため、早期対応が推奨されています。

整体ストレッチ

整体のアジャスト技術で骨盤・背骨・頸椎の配列を整えつつ、パートナーストレッチで深層筋をゆっくり伸ばす“いいとこ取り”の手法が眼精疲労の根本改善に有効とされています。首・肩・頭部の筋膜ライン全体をリリースし、頭部への血流と神経伝達のスムーズさを回復させることで、目の奥の鈍痛が軽減し、視界が開けて明るくなります。ただし、整体師の技術はピンキリであるため、口コミや評判をよく調べ、ご自身が信頼をおける施術者を選択しましょう。

パーソナルトレーナー

- アプローチ:体幹・背部の筋持久力強化、胸郭・肩甲骨の可動域改善、視線安定筋をサポートする頸部筋エクササイズ。

- レッスン設計例:週1回60分×3ヶ月で首肩周りの筋持久力を段階的に高め、ストレートネックの要因を根本から修正。

- 期待効果:姿勢保持が楽になり、眼精疲労の再発リスクが減る。

“相談ライン”を明確にしておく

- セルフケア2週間→改善度50%未満なら整体ストレッチorトレーナーへ。

- 痛み・視覚異常を伴う場合は即眼科へ。

- 原因不明の頭痛・吐き気がある場合は内科・脳神経外科も視野に。

専門家を選ぶチェックポイント

- レビューの質と量:星評価だけでなく口コミの具体性をチェック。

- アフターフォロー:自宅エクササイズや姿勢アドバイスがあるか。

- 継続プラン:短期集中か、長期伴走か選択肢が提示されるか。

- コミュニケーション:説明がわかりやすく、質問に丁寧に答えてくれるか。 チェックリストを先に作って比較すると、信頼できるパートナーを選びやすくなります。

まとめ—今日から目を守る実践リスト

- 眼精疲労とは? → 視覚筋・神経・脳の複合疲労として早期対策が必須

- 深刻な影響7つ → 集中力低下、意思決定遅延、ミス増、睡眠質低下、ストレス耐性低下、休日疲労、創造性枯渇

- 原因習慣7つ → 画面距離、照度差、ブルーライト、凝視、スマホ多用、浅座り、カフェイン過多

- セルフストレッチ&環境改善10選 → 目周り3種、姿勢3種、環境4ステップ、ガジェット補助

- 専門家相談 → 医療機関/整体ストレッチ/パーソナルトレーナー

行動ガイド

- 25分ごとに立ち上がり“遠くを見る+眼球体操”

- モニターは目線0度&50cm、輝度は室内より1段暗く

- 夕方以降はブルーライトカット80%+カフェインカット

- 胸開きチェアストレッチ・ホットパームを1日3セット

- 症状が2週間続いたら眼科検査を優先

- 姿勢に不安があるなら整体ストレッチで全身調整

- 体幹筋力不足を感じたらパーソナルトレーニングで根本強化

目は“脳のセンサー”であり、パフォーマンスのボトルネックにもなります。今日から一つでも行動を始め、「見える化」ならぬ「見える力」を取り戻しましょう。あなたの未来の生産性と健康は、今この瞬間の小さなケアから生まれます。小さな一歩が、大きな変化を生みます。

参考文献

- 情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン(概要) — 厚生労働省・東京労働局

- World report on vision — World Health Organization (WHO)

- Blue-light filtering spectacle lenses for improving visual performance, sleep, and macular health in adults — Cochrane Review (2023)

- Computer Vision Syndrome (Digital Eye Strain) — American Academy of Ophthalmology(専門学会)

- Digital Eye Strain—A Comprehensive Review — Ophthalmology and Therapy(学術誌, 2022)