夕方になると目の奥がズーンと重い…そんな経験はありませんか?

結論をいうと、眼精疲労はライフハックとストレッチで劇的に軽減できます。

実は…姿勢・環境・習慣を同時に整えると、目の筋肉への負担そのものがリセットされるのです。

この記事では、ストレッチの専門家が最新メソッドを用いた7つのコツを徹底解説します。

………………………………………………………….

目次(Contents)

1. ディスプレイ距離と高さを科学的に調整

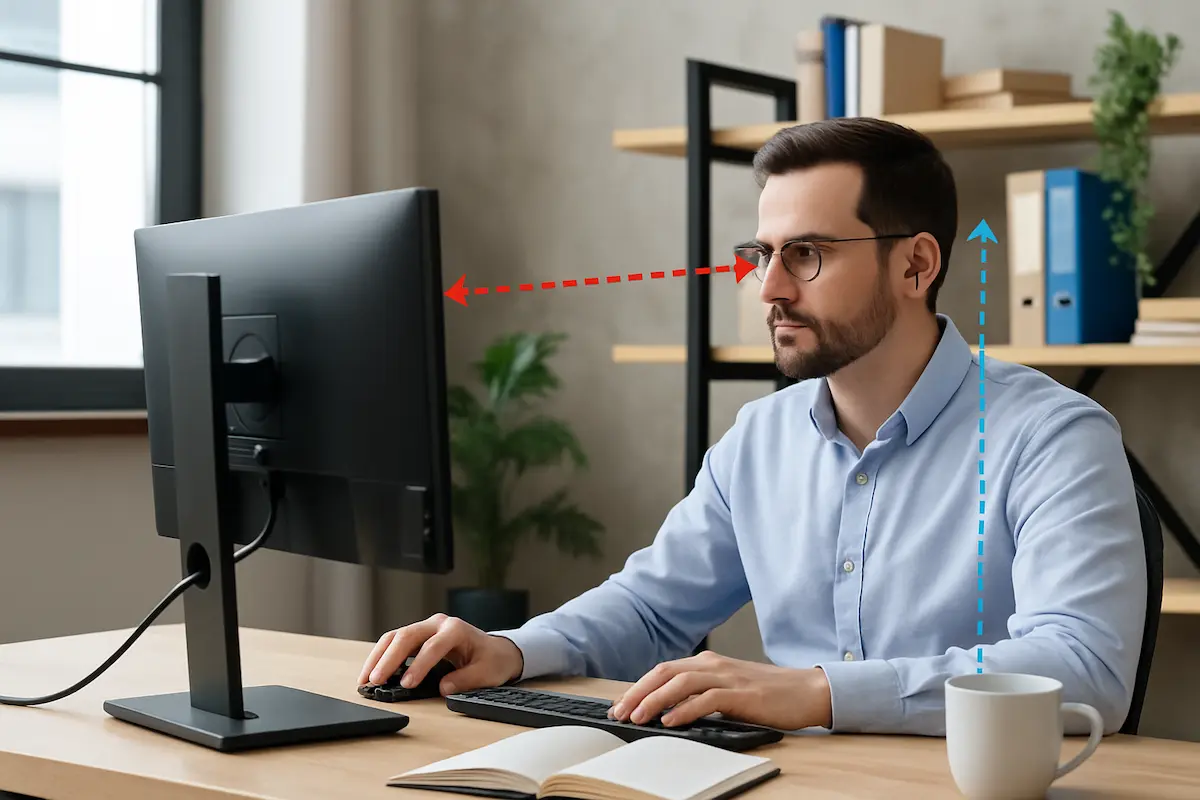

デスクワーカーの眼精疲労を引き起こす最大の外的要因は、モニターとの適切でない距離と高さです。ディスプレイが近すぎると視角が広がりすぎ、網膜に届く光量が増えて毛様体筋が緊張しっぱなしになります。逆に遠すぎるとフォントを読むために目を細め、瞬き回数を減らしてしまうため乾燥を招きます。理想はモニター中心が視線より10〜15度下がった位置、距離は画面の対角線のおよそ1.5倍。例えば24インチ(約61cm)の場合は90cm前後が基準です。

ここで重要なのは「固定」ではなく「可変」という発想。電動昇降デスクやモニターアームを使い、午前・午後・夕方と3回高さを微調整するだけで目の筋肉に休息の隙間が生まれます。加えて、文字サイズを125%に拡大し、無意識に前傾しなくても読める環境を整えるのがコツ。

さらに効果を高めるのが“フォーカス・リセット・ストレッチ”。1時間に1回、椅子に座ったまま背もたれから背中を離し、眼球だけで上下左右にゆっくり10カウントずつ動かします。首の大きな動きがないため周囲の目も気にならず、オフィスでも実践可能です。筋肉の持続収縮をリリースし、ピント調整機能の回復を狙います。

最後に、背景色と輝度も忘れずに。白背景100%は目に刺さる光の量が多いので、Windowsなら「夜間モード」、macOSなら「Night Shift」を常にON。コントラスト設定を標準より一段下げるだけでも目の疲労感に大きな差が出るとされています。

さらに、ディスプレイの表面加工にも目を向けましょう。光沢(グレア)パネルは発色が鮮やかな反面、映り込みが強く瞳孔が絶えず開閉を繰り返すため疲労を招きます。可能であれば非光沢(ノングレア)モニターに変更し、難しい場合は反射防止フィルムで簡易対策を施すと良いでしょう。

加えて、文書作成やコード入力など“白基調”の画面作業が主体の方は、「ダーク背景に白文字」へ切り替えるハイコントラスト設定も有効です。白地に黒文字より発光部が減るため瞳孔筋の緊張が下がり、日中の眼精疲労が30%程度減少したという報告も。設定は各OSやブラウザのアクセシビリティ機能からワンクリックで変更できます。

最後に視線誘導の小技として、OSのアクセシビリティ機能にある“フォーカスリング”を活用しましょう。カーソルや入力欄をハイライト表示する設定にすると、目が自然に注目箇所へ導かれるため無駄な瞬き抑制や眼球運動を防げるとされています。

2. 20-20-20ルール+マイクロストレッチ

「20分作業したら20フィート(約6m)先を20秒見る」という20-20-20ルールは、海外で広く推奨される目のリカバリー習慣。しかし日本のオフィス環境で6m先を確保するのは難しい場合が多く、実践率が伸び悩むのも事実です。そこでおすすめなのが「視距離フラクション法」。具体的には①窓際に立ってビルの屋上など遠景に10秒ピントを合わせる、②デスクに戻り壁に貼ったカレンダーを10秒、③モニター隅のフォルダアイコンを10秒と、距離を3段階に分けて計30秒で完結させます。

このとき同時に行いたいのがマイクロストレッチ。イスに深く腰掛け、両手を頭の後ろで組み、息を吸いながら胸を開いて5秒キープ。吐きながら脱力し、肩甲骨を寄せたまま目線だけを左右端に振ります。肩周辺の血流を促しつつ眼筋の緊張を分散させる“連動テク”で、たった30秒でも休憩後の視界が明るくクリアになる感覚を得られるでしょう。

習慣化のポイントはタイマーの自動化。スマートウォッチやパソコンのリマインダーを20分毎に設定し、「アラーム=ストレッチ」の条件反射を作ること。人は意思の力よりも環境の仕組みに従う方が継続しやすいと言われています。

ここで覚えておきたいのが“視野角スイッチング”。人間の視野は中心視と周辺視に大別され、周辺視を意識的に使うと視覚情報処理の負荷が分散されます。遠景を見た後に視線をモニターに戻す際、画面全体をぼんやり眺める“ソフトフォーカス”を数秒入れるだけで、中心視にかかる負担が大幅に減るのです。

さらに、タイムマネジメント術としてポモドーロ・テクニック(25分作業+5分休憩)を採り入れると、20-20-20ルールとの親和性が高くなります。25分の集中タイム終了直前に20-20-20を行い、その後の5分休憩で給水やストレッチを追加。気分転換と同時にタスク進行を可視化できるため生産性と健康を両立できます。

なお、視線移動の際は“顔を動かさず目だけ動かす”ことが重要です。顔ごと動かすと頸椎の微細筋活動が増え、首筋の疲労が連鎖してしまいます。逆に眼球のみで視線を切り替えると外眼筋がストレッチされ、ピント調整能力を鍛える“ジム”のような働きをします。

また、“遠近リズム”を保つために、机の上に小型の観葉植物や写真立てなど“視線のオアシス”を置く工夫もおすすめです。ふとした瞬間に緑や思い出の画像に視線を移すことで、無意識のうちに焦点距離を変えるミクロ休憩が発生します。この小さな頻度が1日で数十回積み重なり、結果的に20-20-20をこまめに実践したのと同等の効果を発揮するのです。

集中タイムの終了を告げる合図には、自然音のアラームがおすすめです。小鳥のさえずりや波音は脳波をα帯に導き、眼筋を支配する副交感神経を優位にする効果があるといわれています。これによりストレッチと合わせた“休息モード”へのスムーズな切り替えが可能になります。

3. まぶたと眼輪筋をほぐすパームブリンク

瞬きの回数が1分間に10回未満だとドライアイリスクが高まるとされています。会議で真剣に画面を見続けていると瞬きが極端に減るのは自然な現象ですが、放置すれば角膜表面が乾き、炎症から痛みや視力低下を招く場合も。そこで導入したいのが「パームブリンク」という簡単なセルフケアです。

手順は①両手をこすり合わせて温める、②カップ状にして軽く閉じた目の上にそっと当て、③完全な暗闇と手の温度を感じながらゆっくり5回深呼吸。呼気と同時に優しく瞬きを行い、眼輪筋をストレッチさせます。たった1分で涙液の分泌が促され、目の表面に保護膜が形成される感覚が得られるはずです。

オフィスで手の温かさが足りない場合は、USB加熱式のアイウォーマーをデスク常備すると手軽です。約10分で自動OFFになる製品を選べば仮眠導入にも活用でき、眼精疲労と集中力低下をまとめて防げます。

また、まぶたのマッサージでは“方向”が大切です。上まぶたは内から外へ、下まぶたは外から内へ向かうリンパの流れに沿って指先を滑らせると、むくみやクマ軽減にも効果が期待できます。ただし圧をかけ過ぎると逆効果なので“米粒を転がす程度”の圧を意識すると安全です。

さらに、ドライアイ対策として“意識的瞬きトリオ”をセットで行うと相乗効果。①ゆっくり大きく1回瞬き、②普通速度で2回、③リズミカルに3回…と合計6回の瞬きを15秒で完了させます。速度を変えることで涙液が角膜全体にムラなく行き渡り、目薬に頼り過ぎない自然な潤いを維持できます。

さらに目の周囲には“ツボ押しは入れない”までも、皮膚刺激だけで血流を促す“リングタッピング”という方法があります。人差し指と親指でOリングを作り、眉尻から眉頭に向かって軽く滑らせるだけ。皮膚表面のマイクロシェーキングがリンパ流を助け、むくみの軽減とともに目の開きが大きくなったように感じられます。

パームブリンク後に“指腹パルス”というテクニックを追加すると効果が倍増します。人差し指と中指の指腹で上まぶたを挟み、0.5秒間隔で軽く押して離す動きを10回。血流促進と同時に眼輪筋のポンピング作用を利用し、瞬時に目が開きやすくなると評判です。

また、目尻とこめかみの間を肌表面で優しくスライドさせる“テンプレパス”を20秒行うと、側頭筋の緊張が緩み脳への血流が向上します。側頭筋は咀嚼とも関係が深く、リラックスすることで噛み締め癖による頭痛予防にもつながります。わずか1分の追加作業でも、その差は一日中続くことを実感できるはずです。

4. ブルーライトと照明環境の最適化

LEDディスプレイや蛍光灯に含まれる青色波長は、網膜で強く散乱し眼精疲労を誘発するといわれています。市販のブルーライトカット眼鏡を活用するのも一手ですが、まず着手したいのは環境設計そのもの。具体的には、①ディスプレイの色温度を5000K程度に下げる、②室内照度を300〜500lxに保つ、③間接照明を配置してコントラストを抑える、の3ステップです。

照明を暖色にすると眠気が心配という声もありますが、画面から発せられる光が十分明るいため実際には問題ありません。むしろ青白い蛍光灯下では瞳孔が過度に収縮し、瞳孔散大筋の疲労を招く可能性が高まります。加えて、スマホやタブレットを利用する際は「ダークモード+明るさ自動調整」をセットでON。特に夜間は外界が暗いため、画面輝度を50%以下に絞るだけで眼精疲労は大幅に軽減します。

ストレッチと組み合わせるなら、肩幅で立ち、腕を前から大きく回して胸を開く“サークルスウィープ”。深呼吸しながら10回行うと、胸郭が広がり呼吸が深くなるため、酸素供給が増えて眼筋疲労の回復が早まります。

室内照明の色温度を時間帯で変える“ダイナミックライティング”も効果的です。午前中は6000K前後の白色光で覚醒を促し、午後は5000K、夕方以降は4000Kの暖色へと段階的に下げると、概日リズムを乱さずに作業効率と目の負担軽減を両立できます。スマート電球や照明コントローラを使えば自動化も簡単です。

加えて、ディスプレイと照明の輝度比を“1:3以内”に抑えると、瞳孔の収縮幅が小さくなり疲労物質の蓄積を防げるとされています。つまり、照明が暗すぎても明るすぎてもNGということ。照度計アプリをスマホに入れて簡易的にチェックし、必要に応じてデスクライトや遮光カーテンで微調整しましょう。

もし職場の照明が自分で変えられない場合は、ディスプレイに“アイシェード”を取り付けるのも手。上部と左右を囲うフード状のパーツで不要な外光を遮断し、グレア反射を大幅に低減します。ノートPCであっても折りたたみ式のシェードが市販されているので、出張先やカフェ作業が多い人にも好適です。

さらに“画面背景色のテーマ切替え”もおすすめ。午前はライトテーマでシャープに作業し、午後はダークテーマに切り替えることで目の刺激をコントロールしつつ、作業スイッチのメリハリも生まれます。IT企業ではこの手法で午後の生産性が8%向上したケースも報告されています。わずかな調光でも目の負担差は歴然です。

照明器具を新調できない状況なら、モニター背面にテープLEDを貼る“バイアスライティング”も効果絶大です。壁面を間接的に照らすことで視野全体の明暗差が縮まり、瞳孔と網膜にかかるストレスを均一化。1000円程度の投資で眼精疲労と色ムラを同時に改善できるコスパ抜群の手法です。

5. ホットアイパックで血行+深層筋ストレッチ

目元を温めることは古くからリラクゼーションとして親しまれていますが、ホットアイパックにストレッチを組み合わせることで回復効果は飛躍的に向上します。まずは市販の蒸気アイマスクや濡れタオルを40℃程度に温め、5分間まぶたの上に置きます。この間に行いたいのが“頸部アイソメトリック”という首周りの静的ストレッチ。

手のひらを額に当て、頸椎を動かさずに軽く押し合うように5秒力を入れ、その後脱力。次に後頭部、右側頭部、左側頭部でも同様に行い、計4方向×2セット。首のインナーマッスルである深層屈筋群が目と連動して働くため、ここをほぐすと視界のクリアさが格段に変わります。

その後、アイマスクを外し、遠・近・中距離を順に見る「距離ピラミッドエクササイズ」を1分実施。温熱で柔らかくなった毛様体筋がスムーズに伸び縮みし、ピント合わせがラクになるのを体感できるはずです。

アイマスクを外した後、冷却ジェルパックで30秒クールダウンすると血管のポンプ作用で老廃物が一気に流れ、温冷交代浴と同様のスッキリ感が得られます。ここに“顔ヨガ”として人気の「目尻引き上げスマイル」を追加すると、眼輪筋の柔軟性が高まり表情も明るくなる副次効果が。

さらに、ホットアイパックを行うタイミングは午後3時頃がおすすめ。人間の体温は午後2〜4時に最も高くなるため、そこに外部温熱を加えると血流促進効果がピークに達します。午後の眠気を抑えながら眼精疲労をリセットできる“一石二鳥タイム”として習慣化しましょう。

蒸気アイマスクの香り付きタイプを選ぶ場合は、ラベンダーやカモミールなどリラックス系が定番ですが、作業前に使うならペパーミントやユーカリの清涼系も効果的です。血流促進と同時に嗅覚刺激で脳を覚醒させ、午後のパフォーマンスキープに一役買います。

頸部アイソメ後に“肩回しスキャプラサークル”を加えると血流効果が全身に波及します。腕を体側に沿わせたまま肩を前→上→後ろ→下と大きく円を描く動きを10回。僧帽筋と肩甲挙筋の緊張が解けるため、目だけでなく首こり・肩こりの同時解消が期待できます。

温冷交代後は“手首シェイク”で末端血流を促進しましょう。両手を下げて手首をぷらぷらと30秒振るだけでも、指先から肩、頸部、そして目周囲へ新鮮な血液が巡り、酸素と栄養が再補給されます。

蒸気アイマスクの前後の水分補給も忘れずに行いましょう。温熱+ストレッチで毛細血管が拡張すると体内の水分循環も活発になるため、常温の白湯を200ml飲んでおくと老廃物の排出がスムーズになります。短時間でも“温→冷→ストレッチ”の三位一体セットを守ると、目の回復力が底上げされるでしょう。

6. 姿勢改善と肩甲骨モビリティ向上

眼精疲労と聞くと目そのものに意識が行きがちですが、実は前傾姿勢による胸椎の丸まりが大きな要因です。頭部は体重の約10%、ボウリング球1個分に相当し、首が2cm前へ出るたびに頸部への負荷は倍増すると言われています。結果として僧帽筋上部が緊張し、頭部への血流が阻害され目の酸素供給も低下します。

改善には「肩甲骨リトラクション+チェストオープナー」が効果的。イスに浅く座り、ゴムバンドを両手で持って胸の高さで引き、肩甲骨をぐっと寄せる→脱力を15回。続けて立ち上がり、ドア枠に前腕を当てたまま一歩前へ踏み出し胸を開いて深呼吸を5回。胸椎が伸び、頭部位置が自然に戻ることで眼球への血流が回復し疲労物質の排出が促されます。

肩甲骨モビリティを高める際は、呼吸と連動させることで効果が倍増します。リトラクションの際に4秒かけて吸気、胸を開いた状態で2秒ホールド、6秒かけて吐いて脱力というリズムを守ると、横隔膜の動きが胸郭から頭部までの静脈血流を押し上げます。これにより目周辺の毛細血管にも新鮮な血液が供給されやすくなるのです。

また、PC作業中に“マウス側の肩だけ上がる”片側緊張が起きやすい方は、1時間ごとに“逆腕クロスストレッチ”を10秒取り入れるとバランスが整います。具体的には、右手で左肩をつかみ左手は背中側へ回してタオルをつかむ形で10秒キープし、反対側も同様に。コリの左右差が減ると視線の傾きも改善し、目の位置ずれによる疲労感が軽減されます。

長時間座位の人は“骨盤後傾”が原因で胸椎が丸まりやすいので、骨盤を立たせるエクササイズも組み合わせましょう。バスタオルを丸めて坐骨の下に敷くだけでも骨盤が起き、頭部が軸上に戻る感覚が生まれます。正しい土台があってこそ肩甲骨モビリティが最大化され、眼精疲労の根本原因にアプローチできます。

デスクチェアの背もたれ角度も重要です。110度の“ゆるリクライニング”を基本に、1時間ごとに100度と120度へ振るリズムチェンジを行うと、背骨周辺の筋群が交互に働き続けるため血流が滞りません。角度を変えるその瞬間に肩をすくめて脱力する“肩甲骨シュラッグ”を2回入れるとさらに効果的です。

長時間座位の人は“骨盤後傾”が原因で胸椎が丸まりやすいので、骨盤を立たせるエクササイズも組み合わせましょう。バスタオルを丸めて坐骨の下に敷くだけでも骨盤が起き、頭部が軸上に戻る感覚が生まれます。正しい土台があってこそ肩甲骨モビリティが最大化され、眼精疲労の根本原因にアプローチできます。

オフィス外でできる工夫として、昼休みに3分だけ“逆立ち壁キープ”を行う方法があります。血液が頭部へ一気に流れ、目の毛細血管まで酸素と栄養が届くため午後の目の霞みが減るという声も。難しい場合は“ダウンドッグ”ポーズでも代用可能です。

7. 睡眠リズムと栄養で内側から整える

ストレッチや環境調整を完璧にしても、睡眠と栄養が乱れていては回復スピードは頭打ちになります。まず睡眠。入眠前のスマホ使用を避け、就床1時間前に部屋の照明を300lx以下に落とす“プレダーク”が効果的です。メラトニン分泌がスムーズになり深い睡眠段階が増えることで、翌日の眼筋の酸素消費効率が改善するといわれています。

次に栄養。ビタミンB群は目のエネルギー代謝をサポートし、ルテインやゼアキサンチンは網膜を酸化ストレスから守ります。特に緑黄色野菜と卵黄を一緒に摂ると脂溶性成分の吸収率が高まり相乗効果が期待できます。また、魚に含まれるDHA・EPAは毛様体筋の柔軟性を保つ働きがあると注目されています。

仕上げとして、就寝30分前に「横向き寝+目周りの軽いタッピング」を行い副交感神経優位に切り替え。目を閉じて眉頭からこめかみに向けて指先でリズミカルにタップし、呼吸は4秒吸って6秒吐くペース。翌朝の目覚めがスッキリするうえ、日中のピント調整もスムーズになります。

栄養補給に関しては“オメガ3:オメガ6比”も意識しましょう。現代日本人の食事はオメガ6が過剰になりがちで、炎症性サイトカインの増加が眼精疲労を悪化させる一因と考えられています。週に2回は青魚を主菜にし、間食をナッツ類(アーモンド・くるみ)に置き換えるだけで脂肪酸バランスが整います。

加えて、水分補給は1日1.5〜2Lが基本。目の表面を潤す涙液は血液から作られるため、体内が軽度脱水になるだけでドライアイ症状が進みます。カフェイン飲料は利尿作用があるので、摂り過ぎた日は電解質入りのミネラルウォーターで“差し引きゼロ”を心がけてください。

睡眠時の枕選びも見直してみてください。高すぎる枕は頸椎が屈曲して気道が狭まり、酸素供給不足から翌朝の目のかすみに繋がる場合があります。首の自然なカーブを支える低反発タイプや高さ調整可能な枕を使い、目線が天井と水平になるポジションを探ることで、寝ている間も目元の血流を確保できます。

加えて“腹式ブレス+頬膨らまし”という呼吸エクササイズを30秒行い、顔面の筋ポンプ作用を高めます。鼻から2秒吸って下腹部を膨らませ、口を閉じて頬を膨らましながら4秒キープ、口をすぼめて6秒かけて吐く。顔全体の血流が活性化し、目周囲の緊張緩和と酸素供給アップが期待できます。

栄養にプラスして“眼球エクササイズ日記”をつけると効果が見える化されます。1日3回の眼筋ストレッチと、その後の目の爽快度を10段階で記録。数値の推移が右肩上がりになるとモチベーションが高まり、長期的な習慣化がグッと近づきます。

睡眠環境の質を高めるには、室温18〜20℃・湿度50〜60%を保つことも忘れずに。乾燥しすぎる寝室は角膜の蒸発を促進し、翌朝の目のゴロゴロ感を悪化させます。加湿器と温度計をセットで置き、数値で管理すると再現性の高い快眠環境を維持できます。

夕食のタイミングは就寝3時間前が理想です。消化活動が落ち着いてから睡眠に入ると、体が修復と脳の休息にエネルギーを集中できるため翌日の眼精疲労防止に繋がります。どうしても遅い時間の食事になる場合は、脂質を控えた雑炊やスープにして胃腸の負担を最小限に抑えましょう。

専門家へ相談するタイミングと選択肢

自宅ケアを続けても目の痛みや視界のかすみが1週間以上改善しない場合や、頭痛・吐き気を伴う場合は、迷わず専門家へ早めに相談しましょう。目の不調は放置すると仕事効率だけでなく、生活の質(QOL)に直結します。以下の3つの窓口を上手に組み合わせることで、再発予防と根本改善が加速します。

- 医療機関(眼科)

- 視力低下、慢性的な充血、痛みなど器質的疾患が疑われる場合は必須。視力検査のほか、眼圧・眼底検査で網膜や視神経の状態をチェックし、必要に応じて点眼薬や光学的矯正を処方してもらいましょう。

- 近年はVDT(Visual Display Terminal)症候群外来を設けるクリニックも増えており、デジタル機器由来の症状に特化したアドバイスを受けられます。

- 整体ストレッチ

- 整体のアジャスト技術で骨格を整えつつ、パートナーストレッチで深層筋を伸ばす“いいとこ取り”のアプローチが可能です。

- 頸椎のアライメントを調整すると頭部の位置が自然に戻り、目への血流が改善するケースが多く見られます。

- 施術後はセルフケア方法のレクチャーを受けることで効果が持続し、再発リスクを大幅に低減できます。

- ただし、整体師の技術はピンキリであるため、口コミや評判をよく調べ、ご自身が信頼をおける施術者を選択しましょう。

- パーソナルトレーナー

- 姿勢改善や筋力バランスをトータルで指導してくれるため、セルフケアの定着率が高まります。

- 特に背中や臀部、体幹の筋持久力を高めると座位姿勢が安定し、眼精疲労の根本原因である前傾姿勢を抑制できます。

- 定期的なフォームチェックと負荷漸進プログラムにより、オフィスワークとトレーニングを無理なく両立できるのがメリットです。

- トレーナー資格の有無や指導実績を確認し、自分のライフスタイルに合ったサポート体制を選びましょう。

まとめ

覚えておきたい7つのライフハック

- ディスプレイ距離と高さを科学的に調整

- モニター中心を視線より10〜15度下げ、距離は対角線の1.5倍

- ノングレアパネルや反射防止フィルムで映り込みをカット

- 20-20-20ルール+マイクロストレッチ

- 遠中近を30秒で切り替え、肩甲骨ストレッチを組み合わせる

- ポモドーロと併用し、タイマーで自動化すると継続しやすい

- パームブリンクでまぶたと眼輪筋をほぐす

- 温めた手で1分暗闇を作り深呼吸+瞬き

- USBアイウォーマーや顔ヨガを取り入れればオフィスでも簡単

- ブルーライトと照明環境の最適化

- 色温度を時間帯でシフト、ダークモードを常用

- 輝度比1:3以内+アイシェードでグレアを最小限に

- ホットアイパック+頸部アイソメトリック

- 40℃×5分温熱→首4方向アイソメ×2セット

- 温冷交代により血流&覚醒を同時に叶える

- 姿勢改善と肩甲骨モビリティ向上

- リトラクション15回+チェストオープナー+骨盤立てタオル

- 呼吸リズムを整え、左右差をチェックすること

- 睡眠リズムと栄養で内側から整える

- プレダーク1h、ルテイン&DHAで酸化ストレスをブロック

- 水分2L+オメガ3摂取で炎症コントロール

30日で習慣化するロードマップ

1日目〜7日目: ディスプレイの高さ・距離を見直し、20-20-20ルールをスマホタイマーで設定。パームブリンクを就業前・昼休み・終業後に各1回実施。

8日目〜14日目: ブルーライト対策(色温度・ダークモード)を整え、ホットアイパック+頸部アイソメを午後3時に追加。肩甲骨リトラクションを朝・昼・夕の3セットに強化。

15日目〜21日目: 睡眠前プレダークを開始し、ルテイン・DHA食品を週4回確保。スタンディングワークを合計30分導入。

22日目〜30日目: 整体ストレッチまたはパーソナルトレーナーに相談し、個別の姿勢改善プログラムを作成。ストレッチ頻度・負荷を漸進的に高め、月末に自己評価シートで目の疲労度を10段階採点。

チェックリストで自己採点

- 目の奥の痛みが0〜10でいくつ減ったか

- 夕方の視界のぼやけがどれだけ解消したか

- 睡眠中に目が乾いて目覚める回数の変化

- 集中力の持続時間が何分から何分になったか

数値化して振り返ることで行動と結果の因果関係が可視化され、モチベーションが持続します。

おわりに

眼精疲労は単なる“目の使いすぎ”ではなく、姿勢や環境、ライフスタイルが複雑に絡み合って発生するマルチファクター問題です。しかし、だからこそ今回紹介した7つのライフハックのように“多角的に少しずつ”介入することで、驚くほど短期間で体感が変わります。今日からできる小さな一歩を踏み出し、クリアな視界と軽やかな身体で、仕事もプライベートも思い切り楽しみましょう。

あなたの目は、あなたの人生を鮮やかに映し出す大切なレンズ。今日も明日も、そのレンズを最高の状態に保ち続けてください。

さあ、今この瞬間から新しい習慣を始めましょう。

参考文献

- 厚生労働省. 情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン(2019)

- World Health Organization. World report on vision (2019)

- Singh S, Downie LE, Lawrenson JG, et al. Blue-light filtering spectacle lenses for visual performance, sleep and macular health in adults: Cochrane Review (2023)

- Kaur K, Gurnani B. Digital Eye Strain — A Comprehensive Review (2022)

- 日本眼科医会. パソコンと目(VDTと眼精疲労の基礎知識と対策)