「肩甲骨、動いていますか?」首肩の張りを抱えたまま働くあなたへ。

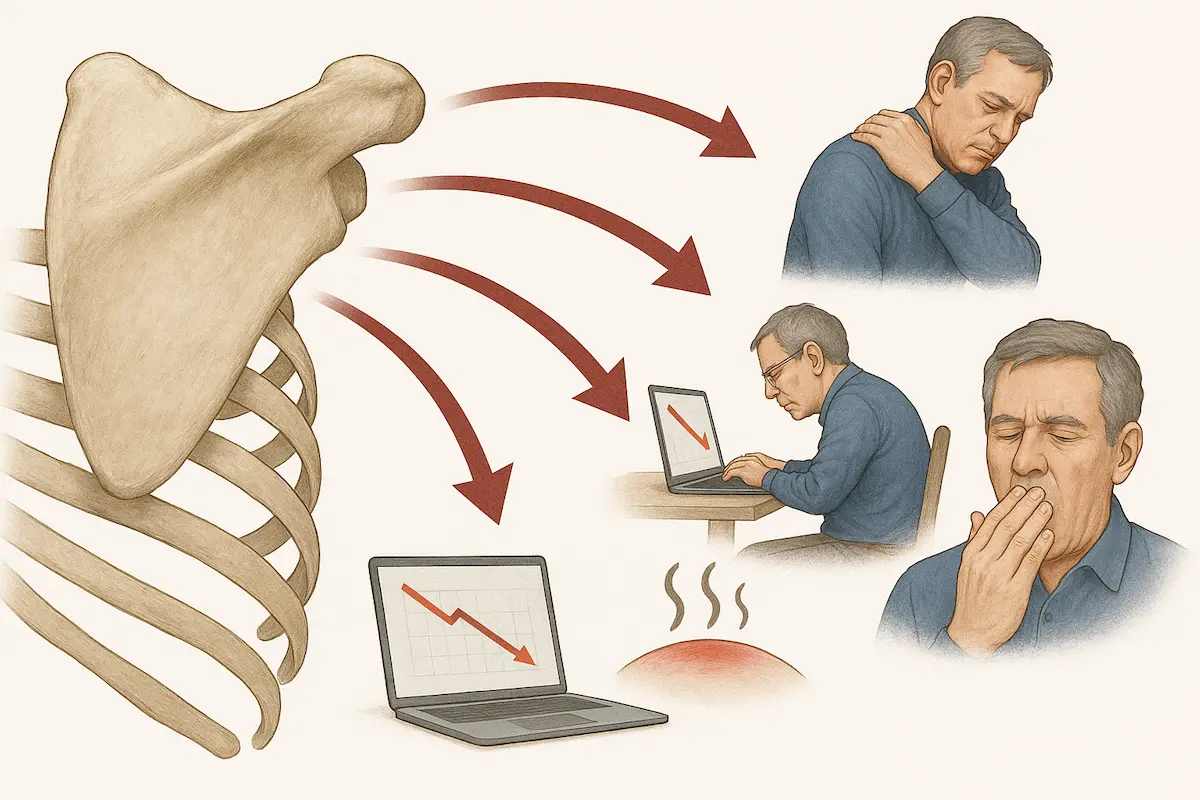

結論をいうと、肩甲骨が動かないと姿勢が崩れ呼吸も浅くなると言われています。

実は…長時間座位とストレスが硬さを招きます。

この記事では、ストレッチの専門家が改善策を徹底解説します。

………………………………………………………….

目次(Contents)

1. 肩甲骨の基本構造と役割

肩甲骨は左右の肩と背骨を結ぶ三角形の平らな骨で、胸郭の上を滑るように配置されています。そのため腕を高く上げる際に土台となり、いわば“動く土台”として働くと言われています。

特徴的なのは肋骨と直接関節を作らず、周囲の筋肉と筋膜でぶら下がるように支持されている点です。この構造が大きな可動域を生み、日常動作からスポーツまで幅広い動きを可能にしていると考えられています。

可動域は上方回旋、下方回旋、挙上、下制、内転、外転と六方向に分類され、これらが滑らかに連鎖することで肩関節全体の機能が完成すると理想とされています。

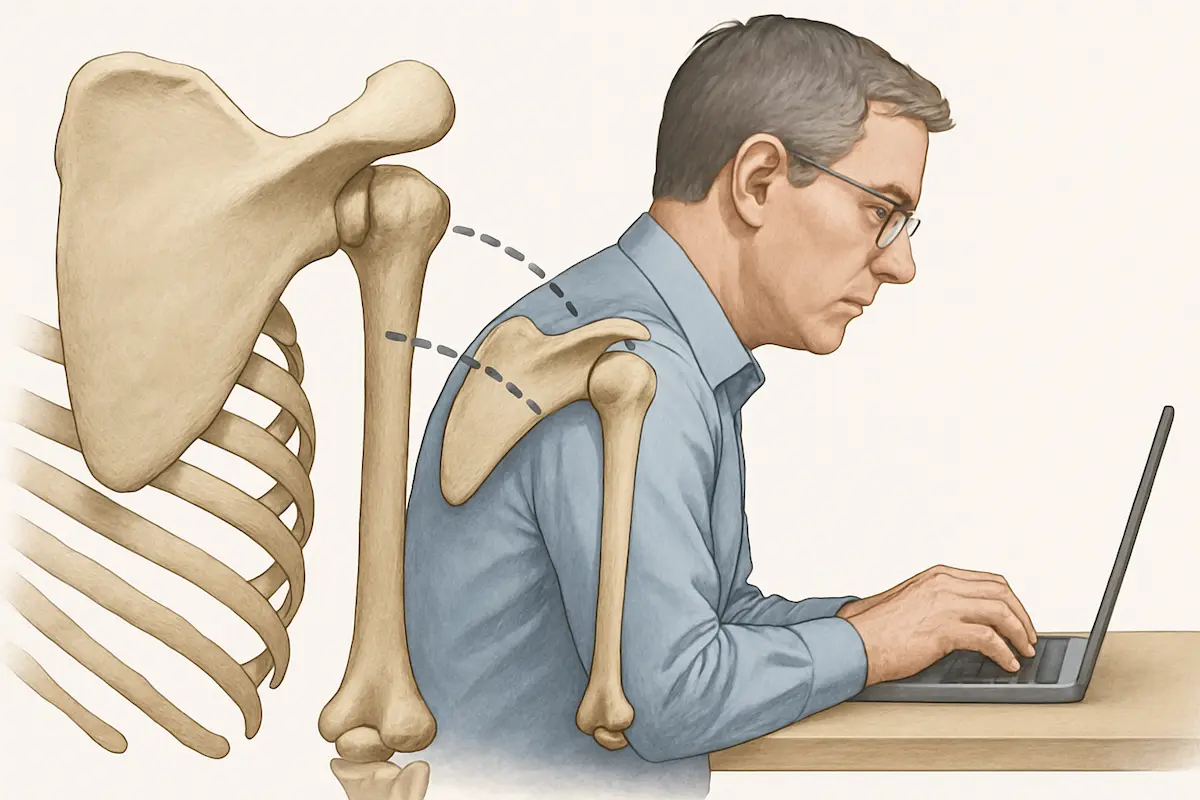

しかしデスクワーカーの多くは長時間の前傾姿勢で肩甲骨を外転位に固定しがちです。結果として滑走性が失われ、挙上や内転の動きが硬くなりやすいと言われています。

肩甲骨周囲を取り巻く筋の代表は前鋸筋、僧帽筋、菱形筋、小胸筋などです。特に前鋸筋は呼吸補助筋としても働き、肩甲骨が固まると呼吸筋としての機能も低下する可能性が指摘されています。

呼吸量が低下すれば酸素供給が不足し、脳や筋肉のパフォーマンスが落ちると言われており、生産性低下へ直結する点が見逃せません。

さらに肩甲骨は姿勢制御とも密接で、胸椎の伸展角度と協調して動くのが理想とされています。可動性が失われると胸椎伸展が制限され、結果として猫背が固定化しやすいのです。

猫背が進行すると重心が前方に移動し、頸部と腰部に過剰な負担がかかります。この姿勢ストレスが肩こりや腰痛の慢性化を招くと語られています。

肩甲骨の動きが悪い状態では、末梢神経の滑走も妨げられがちで、長胸神経や肩甲背神経周辺にしびれ様の違和感を訴える例も報告されています。

また血流障害が起こりやすく、乳酸など疲労物質が蓄積しやすいとされるため、疲れが抜けにくい体質につながる点も大きな課題です。

逆に言えば、肩甲骨を意識的に動かすことは呼吸改善、姿勢矯正、痛み予防、生産性向上という多面的メリットをもたらすと期待されています。

近年は“二次障害”として自律神経の乱れも議論されています。肩甲骨周辺が固まることで交感神経が優位になりやすく、心拍や呼吸が浅く速くなる傾向があると言われています。その結果、休息時でもリラックスしづらく、夜間の寝付きが悪くなるケースも少なくありません。

一方で、肩甲骨の可動性を回復させると副交感神経が優位になり、深い呼吸へと導かれるため睡眠の質が向上しやすいという報告も散見されます。

このように肩甲骨は単なる“背中の骨”ではなく、全身の運動連鎖と自律神経機能をつなぐハブとして機能する点が重要です。理解が深まればストレッチへのモチベーションも高まりやすくなるでしょう。

なお、肩甲骨を動かす際は肩関節だけでなく胸郭と骨盤の位置関係にも注意が必要とされています。土台となる骨盤が後傾していると胸椎が丸まりやすく、どれだけ肩甲骨を動かそうとしても可動域が発揮されにくいという“連鎖制限”が起こり得るため、体幹全体のアライメントをセットで考えることが欠かせません。

2. 肩甲骨が動かなくなると起こる5つの弊害

肩甲骨が動かない状態が続くと、体感として現れる弊害は多岐にわたりますが、ここでは仕事中にデスクワーカーが特に感じやすい五つのリスクに焦点を当てます。

①猫背の固定化

肩甲骨が外転し前方に張り出すと胸椎の伸展が阻害され、背中全体が丸まる“座り猫背”が慢性化すると言われています。猫背は頭部を前方へ突き出し、首筋に三倍以上の荷重をかけるとも形容され、生産性だけでなく外見の印象にも影響を及ぼします。

②呼吸量の低下

肩甲骨外転が続くと前鋸筋や小胸筋が短縮し、胸郭の前後径が縮まってしまいます。その結果、横隔膜の可動範囲が狭まり、一回換気量が減少しやすいと言われており、集中力を保つのが難しくなる人も少なくありません。

③腕の挙上制限

肩甲骨上方回旋が不足すると、腕を頭上に持ち上げても耳の横まで上がらない“インピンジメント手前”の状態になり、荷物の上げ下ろしやコートの着脱で痛みを伴う例が報告されています。

④頭痛・肩こりの慢性化

僧帽筋上部線維が絶えず緊張しやすく、血行不良から発痛物質が滞ると考えられています。夕方になると“ズーンと重い”頭痛が出やすい人は、肩甲骨周囲の硬さが隠れた原因となっているケースが多いようです。

⑤集中力の低下と精神的ストレス増幅

肩甲骨の硬さが交感神経を刺激しやすく、心拍がやや高まり浅速呼吸となるため、脳の酸素供給効率が低下する傾向があります。結果として同じタスクに何度も着手し直す“マルチタスキング渋滞”が起こりやすくなると分析されています。

これら五つの弊害は相互に影響し合い、悪循環を形成します。猫背が呼吸量を下げ、呼吸量低下が集中力を奪い、集中力低下がストレス反応を高めて筋緊張を促す……というループです。この連鎖を断ち切るには、肩甲骨の可動性を確保するアプローチが土台になると言われています。

なお、肩甲骨が動きにくい状態は自覚症状が乏しいことも多く、ある日突然腕が上がらなくなる“凍結肩”へ移行するケースも散見されます。そうなる前にセルフチェックとストレッチを習慣化することが重要になります。

また、肩甲骨の可動域低下は視覚的な姿勢だけでなく“内部姿勢”とも言われる内臓配置にも影響を与えると考えられています。胸郭が潰れると肺下部や横隔膜の動きが抑制され、胃や腸への圧迫が強まりやすくなるため、消化不良や食後の眠気が強まるという声も上がります。

加えて、浅い呼吸は交感神経優位を長引かせるため睡眠の質低下とも関連し、翌日の疲労感を増幅する悪循環を助長することが懸念されています。

まとめると、肩甲骨の動きは“運動機能・呼吸機能・自律神経機能・消化機能・精神機能”という五つの領域に影響を広げると言われており、これらが複合的にデスクワークのパフォーマンスを左右しているのです。

逆説的ですが、肩甲骨を良く動かせるようになると深い呼吸と安定した姿勢が同時に手に入り、集中力と疲労回復を同時に底上げできる“身体の投資”になるとも言われています。

3. デスクワーカーに多い“動かない肩甲骨”の主因

デスクワーカーに特有の“動かない肩甲骨”を引き起こす背景には、生活習慣と環境要因が複雑に絡み合っています。ここでは代表的な三つの主因を挙げ、そのメカニズムを掘り下げます。

長時間の前傾姿勢

ノートPCの画面を覗き込む姿勢では肩甲骨が外転し、上腕骨がわずかに内旋するセットポジションが続くとされています。この状態で8時間を超えると、筋紡錘が“その位置が正常”だと錯覚し筋緊張を維持しやすくなるため、可動域が狭まると言われています。

ストレスによる筋緊張

締め切りや対人緊張が続くと交感神経優位になり、僧帽筋上部線維や肩甲挙筋が無意識に肩をすくめる方向に力を入れ続ける傾向があります。これが肩甲骨挙上位での固着を招き、呼吸補助筋を機能不全に陥らせると分析されています。

運動不足

週150分未満の中強度運動しか行わない層は、肩甲骨周囲筋の筋線維タイプが速筋優位へと偏りやすく、持久的に支える力が弱まると言われています。その結果、静的姿勢を保つだけで疲労を感じやすく、動かす余力が残らない悪循環が形成されがちです。

これら三因子は単独ではなく相互補強的に働きます。例えば“長時間前傾”による疲労が“運動不足”で回復せず、“ストレス”が更に筋緊張を加速するというサイクルです。

さらに環境面ではモニターの高さ、椅子の奥行き、キーボードの配置などが影響します。モニターが低いと首が前に出て肩甲骨外転を招き、椅子が深すぎると骨盤後傾→胸椎屈曲→肩甲骨外転という連鎖が生じると言われています。

加えて冬場の冷えや空調の直風も筋緊張を高める要因です。冷えは筋の粘弾性を高め動きづらくするため、暖房の微調整や肩周りを冷やさない衣類選びも重要事項と考えられています。

働き方改革により在宅勤務が増えた現在、リビングテーブルやソファで仕事をする“カジュアルワーク”が肩甲骨の固定を助長するとも指摘されています。ソファは座面が低く、背もたれに深く寄りかかると胸椎屈曲が強まりがちです。

またスマートフォンの長時間使用も見逃せません。片手操作で下を向く姿勢は、肩甲骨が前外方へ滑り落ちる状態を長時間続けるとされ、首肩だけでなく胸郭の動きも抑えてしまうリスクが高いと言われています。

これらの環境因子を一つずつ是正するだけでも肩甲骨可動域が回復する例は多く報告されており、ストレッチと併せた総合的対策が推奨されています。

最後に忘れがちな要素として“呼吸”があります。浅い口呼吸中心の人は横隔膜の上下動が小さく、胸郭周囲筋の伸縮が乏しくなるため肩甲骨も動きにくくなると言われています。意識的に鼻から吸い、口からゆっくり吐く腹式呼吸は肩甲骨下制と胸椎伸展を促すセルフモビリティエクササイズとして機能します。

要するに、姿勢・ストレス・運動不足・環境設定・呼吸の五要素を俯瞰し、絡み合った糸を少しずつほぐすプロセスが“動かない肩甲骨”解消の第一歩となるのです。今日から一つずつ行動を変えていきましょう。

4. 自宅・職場でできるセルフチェック

肩甲骨の可動域が落ちているかどうかは、自宅や職場で簡単に確かめることができます。ここでは二つのセルフチェックと一つの補助評価を紹介し、結果の読み取り方まで解説します。

壁当てテスト

かかと、仙骨、背中、後頭部を壁に付け、その状態で肘を伸ばしたまま肩甲骨を壁に寄せるイメージで胸を張ります。肩甲骨が壁に触れない、または寄せる際に腰が反る場合は、外転拘縮もしくは胸椎伸展制限の可能性が高いと言われています。

上肢挙上テスト

足を腰幅に開き、両腕を真上に上げ、耳の横に二の腕がつくか確認します。このとき、腰が反ってしまう、肘が曲がってしまう、腕が前方に残る、いずれかに該当する場合は肩甲骨上方回旋の可動域不足が示唆されます。腕が水平より上がらない場合は早期に改善プログラムを始めることが推奨されます。

補助評価:姿勢解析アプリ

背面カメラで撮影し、肩峰‐耳垂線の角度を解析すると前方頭位度合いが分かるとされています。前方頭位は肩甲骨外転とセットで起こりやすく、指標として有用です。

セルフチェックは夕方の疲れが出たタイミングと休日の朝のリラックス時に行い、差を観察することが勧められています。時間帯による可動域差は“筋短縮”と“筋疲労”を判別するヒントになると言われています。

判定結果が芳しくない場合でも、落胆する必要はありません。肩甲骨周囲筋は比較的血流が豊富で、適切なストレッチと筋力エクササイズで改善しやすい部位とされています。次章で紹介するデスクストレッチを1週間継続しただけで可動域が20度近く向上したケースも報告例として挙げられています。

セルフチェックを継続するコツは“測定をルーティン化”することです。カレンダーにチェック結果をメモし、改善の軌跡が見えるとモチベーションが維持しやすいと語られています。継続こそ最良のフィードバックであり、定点観測が小さな変化を捉える鍵になります。

なお、チェックの際に痛みやしびれを感じた場合は無理せず動作を中止してください。痛みは身体が発する警告サインであり、その段階で無理に動かすと炎症を悪化させる恐れがあると言われています。

チェック結果を分析する際は“片側差”にも注目しましょう。利き腕側だけ可動域が狭い、あるいは痛みが出る場合、日常のマウス操作や荷物の持ち方など片側に負担が寄る癖が関与している可能性が高いと考えられています。

最後に、セルフチェックは“現状把握”であって“治療”ではありません。数値を知っただけで改善するわけではないものの、問題を可視化することで行動変容が促されるという心理的メリットが大きいとされています。

可動域に課題があると判明したら、次章のエクササイズを“測定直後”に実践し、再度測定する“ビフォーアフター方式”を取り入れてください。数分の差でも数値が改善すればポジティブなフィードバックとなり、継続の原動力になると提唱されています。小さな成功体験を積み上げることが、結局は最大の近道になるでしょう。

5. デスクでできる肩甲骨ストレッチ&エクササイズ

肩甲骨の可動域を取り戻すには、短時間・高頻度のストレッチとエクササイズを組み合わせるのが効果的と言われています。以下にデスク環境でも行いやすい三つのメニューを紹介し、動作のポイントと注意点を詳述します。

シーテッド・スクイーズ

背筋を伸ばしてイスに浅く座り、両肘を90度に曲げます。息を吸いながら肩甲骨を内側へ寄せ胸を開き5秒保持、吐きながら緩めます。10回1セットで、1時間に1セットが理想と言われています。肩をすくめず、胸骨を斜め上に突き出す意識が大切です。

チェア・ラテラルリーチ

片手でイスの座面をつかみ、反対の腕を耳の横に伸ばして斜め上へリーチします。体側が伸びたら肩甲骨を上方回旋させるイメージでさらに指先を遠くへ。呼吸を止めないこと、腰を反りすぎないことがポイントです。左右各10回行いましょう。

前鋸筋プッシュ

壁に両手を肩幅で置き、腕立て伏せの姿勢から肘を伸ばしたまま肩甲骨を前に押し出す→背中で寄せる動きを繰り返します。前鋸筋と菱形筋の滑走性が向上するとされ、15回×2セットが目安です。

これらの動作は筋収縮とストレッチを交互に行う“ポンプ効果”で血流を促進し、短時間でも肩甲骨周囲の温度を1℃以上上げるケースが報告されています。温度上昇は筋粘性を下げ、動きを滑らかにする鍵となります。

エクササイズを成功させるコツは“姿勢セットアップ”です。骨盤を立て、耳‐肩‐骨盤が一直線になる姿勢を作ってから動作に入ると、目的筋に刺激が入りやすいと言われています。逆にセットアップを疎かにすると、僧帽筋上部線維ばかりが働き肩こりを助長する恐れがあります。

デスクワーカーは時間に追われ“ながら運動”になりがちですが、動作中はメール確認を一旦止め、感覚入力に集中することが推奨されています。筋収縮の感覚を正確に捉えることで、神経‐筋の協調が早く再構築されると考えられているためです。

また水分補給を同時に行うと代謝産物の排出がスムーズになり、筋疲労物質が蓄積しにくいと言われています。常温の水をコップ一杯飲んでからエクササイズを開始する習慣を付けましょう。

最後に注意点として、痛みを感じる可動域を無理に広げないことが挙げられます。痛みは組織損傷のサインである場合もあり、我慢して動かすと炎症を長引かせるリスクがあると言われています。痛みが強い日はセルフマッサージや温めだけに留め、回復を待つ柔軟な判断が賢明です。

エクササイズの効果は“一過性”であるため、1日2〜3回に小分けし、週5日以上継続することが推奨されています。継続が難しい場合はスマートウォッチやタイマーのリマインダー機能を活用すると良いでしょう。

エクササイズの前後でセルフチェックを行い、可動域の変化を記録することで“データで見る達成感”を得られるとされ、習慣化の追い風になるでしょう。最終的には肩甲骨が滑らかに動くことで呼吸が深まり、脳への酸素供給が改善し、午後の集中力維持に直結する成果が期待できます。今日から試してみてください。

6. 行動プラン:習慣化と環境整備

肩甲骨を動かすストレッチを覚えたら、それを日常に落とし込む“習慣化”と“環境整備”が鍵になります。ここでは忙しいデスクワーカーでも実践しやすい四つの行動プランを提案します。

① 90分タイマー法

ポモドーロ・テクニックに似ていますが、90分に設定する理由は“集中の限界”と言われる時間を基準にしているからです。90分経過したら強制的に立ち上がり、30秒の肩甲骨ストレッチを行いましょう。タイマーが可視化されることで“もう少しだけ”と座り続ける行動を抑制できるとされています。

② デスクとモニターの高さ調整

モニター上端を目線よりやや下に設定し、肘が90度でキーボードに届く高さに椅子を合わせると、肩甲骨外転を最小限に抑えられると言われています。高さ調整用のモニター台や座面クッションは手頃な投資で大きな効果が期待できます。

③ 深呼吸リマインダーアプリ

スマートウォッチやスマホアプリに搭載されている呼吸ガイド機能は、副交感神経を刺激し肩甲骨下制を助けるとされています。1時間に1回、1分間の“4秒吸って6秒吐く”ペースで行い、背中全体の拡張を意識しましょう。

④ 昼休み5分ウォーク

屋内でも屋外でも良いので、ランチ後に肩を大きく振って速歩きを5分行います。上肢振りが肩甲骨の内転外転を促し、血流が全身へ循環しやすくなるため、午後の眠気対策にも有効と言われています。

これらの行動を“セット”として捉え、カレンダーやタスク管理アプリにブロックすることで“忘れずにやる仕組み”が整います。仕組み化は意志力を節約し、行動を自動化する最も効率的な方法と位置づけられています。

環境整備の補助として、オフィスチェアの背もたれにフォームローラーを挟むと胸椎伸展を誘導しやすいという工夫も広まりつつあります。安価なアイテムで背中への感覚入力を増やし、肩甲骨が自然に寄る姿勢を“無意識レベル”に落とし込む発想です。

また、社内で“ストレッチをする文化”を可視化するために、共有カレンダーで“ストレッチチャレンジ”イベントを作り、参加者がコメント欄に一言感想を書き込む仕組みを導入した企業もあります。仲間同士の緩やかな相互監視は、習慣化の強力な後押しになると言われています。

最後に、習慣形成の進捗を把握するシンプルな方法として“×カレンダー”があります。1日1回ストレッチができたらカレンダーに大きな×印を付け、連鎖を途切れさせないこと自体をゲーム化するアプローチです。

さらに、デスクワーク中の水分選びも意識してみましょう。カフェイン飲料ばかりでは利尿作用で体内水分が不足し、筋肉の弾性が低下すると言われています。1時間にコップ1杯の常温水を目安に補給し、筋線維が滑らかに動く環境を整えることも忘れてはいけません。

習慣化が進むと“肩甲骨が自然に動く日常”が手に入り、姿勢と呼吸が安定します。その結果、集中力が持続し残業が減ったという報告も多く、費用対効果の高い施策として試す価値があります。

7. 専門家へ相談するタイミングと選択肢

セルフケアと習慣改善を続けても痛みや可動域の制限が残る場合、専門家へ相談することが推奨されています。ここではデスクワーカーが利用しやすい三つの窓口を紹介し、それぞれの特徴と活用ポイントを整理します。

医療機関(整形外科・リハビリ科)

肩甲骨周囲に強い痛みやしびれを伴う場合、まず医師の診断を受けることが重要と言われています。画像検査で炎症や骨の異常を除外し、必要に応じて薬物療法や理学療法士による運動指導が提供されます。痛みの原因を特定できる点が最大のメリットです。

整体

骨格調整や筋膜リリースで肩甲骨の動きを高められると言われています。手技は多岐にわたり、パートナーストレッチや関節モビリゼーションを組み合わせる院もあります。ただし、整体師の技術はピンキリであるため、口コミや評判をよく調べ、ご自身が信頼をおける施術者を選択しましょう。

ストレッチ専門店

トレーナーがペアストレッチを行い、肩甲骨内外転や上方回旋をサポートします。自分では届かない角度に誘導してもらえるため、可動域を早期に取り戻したい人に適しているとされています。回数券や月額プランがある店が多く、継続利用しやすい点も魅力です。

専門家に相談するタイミングは“痛みが2週間以上続く”“セルフストレッチで可動域が全く改善しない”“日常動作に支障が出ている”などが目安とされています。早期に適切な介入を受けることで、慢性化や二次障害を防ぎやすいと言われています。

なお、専門家を選ぶ際は“説明の分かりやすさ”と“自宅でのセルフケア指導の有無”をチェックポイントにすると良いでしょう。受け身の施術だけでは再発防止が難しいため、自分で動かすプログラムを提示してくれるかが重要です。

最後に、医療機関と整体・ストレッチ専門店は目的が異なるため“併用”が効果的な場合もあります。医師の診断で炎症リスクを排除しつつ、整体やストレッチで可動域を改善する二段構えが、最も安全かつ効率的なルートと考えられています。

また、オンライン診療やオンラインストレッチ指導を活用する選択肢も広がっています。地方在住や多忙で通院時間が確保しにくい場合でも、ビデオ通話を通じて姿勢評価やエクササイズ指導が受けられるサービスが増加傾向にあります。

費用面については、医療機関は保険適用で自己負担が少ない一方、整体やストレッチ専門店は自由診療のため料金に幅があります。費用対効果を見極めつつ、まずは体験コースで相性を確かめると失敗が少ないとアドバイスされています。

口コミを調べる際は“症例写真や動画”“担当者の経歴”“フォローアップ体制”など具体的情報が記載されているかをチェックしましょう。情報が豊富な施設ほど透明性が高く、信頼感を得やすいと言われています。

ワーカー仲間や上司に肩こりを相談しづらい場合でも、専門家は機能改善のプロとして傾聴と提案を行ってくれるため、心理的なハードルを低く感じる人も少なくありません。結果としてセルフケアの継続率が高まる副次効果も期待できます。

まとめ

この記事の要点を振り返り、行動につなげるためのチェックリストを用意しました。デスク横に貼り、1日の中で何度か目を通すだけで意識が変わると言われています。

■肩甲骨は“動く土台”

・腕と胸郭をつなぎ呼吸にも寄与。固まると全身機能が低下すると言われている。

■動かないと起こる5大弊害

・猫背固定化、呼吸量低下、腕挙上制限、頭痛肩こり、集中力低下。

■原因は姿勢・ストレス・運動不足・環境・呼吸

・五要素が絡み悪循環を生むため複合対策が必須。

■セルフチェック2選+アプリ活用

・壁当て・上肢挙上・姿勢解析アプリで自分の可動域を数値化。

■デスクストレッチ3選

・シーテッド・スクイーズ/チェア・ラテラルリーチ/前鋸筋プッシュを1日2〜3回。

■習慣化プラン4つ

・90分タイマー/モニター高さ調整/呼吸リマインダー/5分ウォークで仕組み化。

■専門家に相談する際の三窓口

・医療機関:原因特定

・整体:骨格調整(ただし、整体師の技術はピンキリであるため、口コミや評判をよく調べ、ご自身が信頼をおける施術者を選択しましょう。)

・ストレッチ専門店:可動域回復

■継続をサポートする仕掛け

・×カレンダーで達成度を見える化し、習慣をゲーム化。

・ストレッチチャレンジを同僚と共有し相互サポート。

■水分と冷え対策

・1時間にコップ1杯の常温水で筋弾性を維持。

・肩周りを冷やさない服装と室温調整で筋緊張を防止。

――以上を踏まえ、今日の業務が終わる前に“肩甲骨を寄せる→腕を大きく回す→深呼吸を4回”のたった1分を投資してみてください。小さな一歩が、明日の快適なデスクワークと長期的な健康投資につながるはずです。

肩甲骨は“一度に劇的に改善する”よりも“毎日少しずつ動かす”ほうが安全かつ確実に変化します。2週間で姿勢写真を撮り直し、比較することで自分の成長を可視化しましょう。写真が苦手なら、セルフチェックの点数化や、呼吸の深さを3段階でメモするなど、定量化できる指標を用意するのがコツです。

最後に、数字ではなく“体感”を重視してください。胸が広がり呼吸が深くなる感覚こそ、肩甲骨が解放されたサインです。感覚の変化を味わいながら、無理なく続けることが長期的な成功に直結します。

参考文献

- 厚生労働省. 情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン(本文PDF)(2019)

- World Health Organization. WHO Guidelines on Physical Activity and Sedentary Behaviour(2020)

- Javdaneh N, et al. Is chronic neck pain related to scapular dyskinesia? A systematic review. BMC Musculoskelet Disord(2025)

- Albulescu P, et al. “Give me a break!” Micro-breaks and performance: systematic review & meta-analysis. PLOS ONE(2022)

- 日本整形外科学会. 「肩こり」—予防と対処(解説ページ)