お腹が張る、呼吸が浅い…そんな午後の不調に悩んでいませんか?

結論をいうと、猫背が内臓を圧迫し不調を生む可能性があります。

実は…背骨が少し丸まるだけで胸郭と臓器の動きが制限されると言われています。

この記事では、ストレッチの専門家が原因と改善策を徹底解説します。

………………………………………………………….

目次(Contents)

1. 猫背と内臓の関係性を理解する

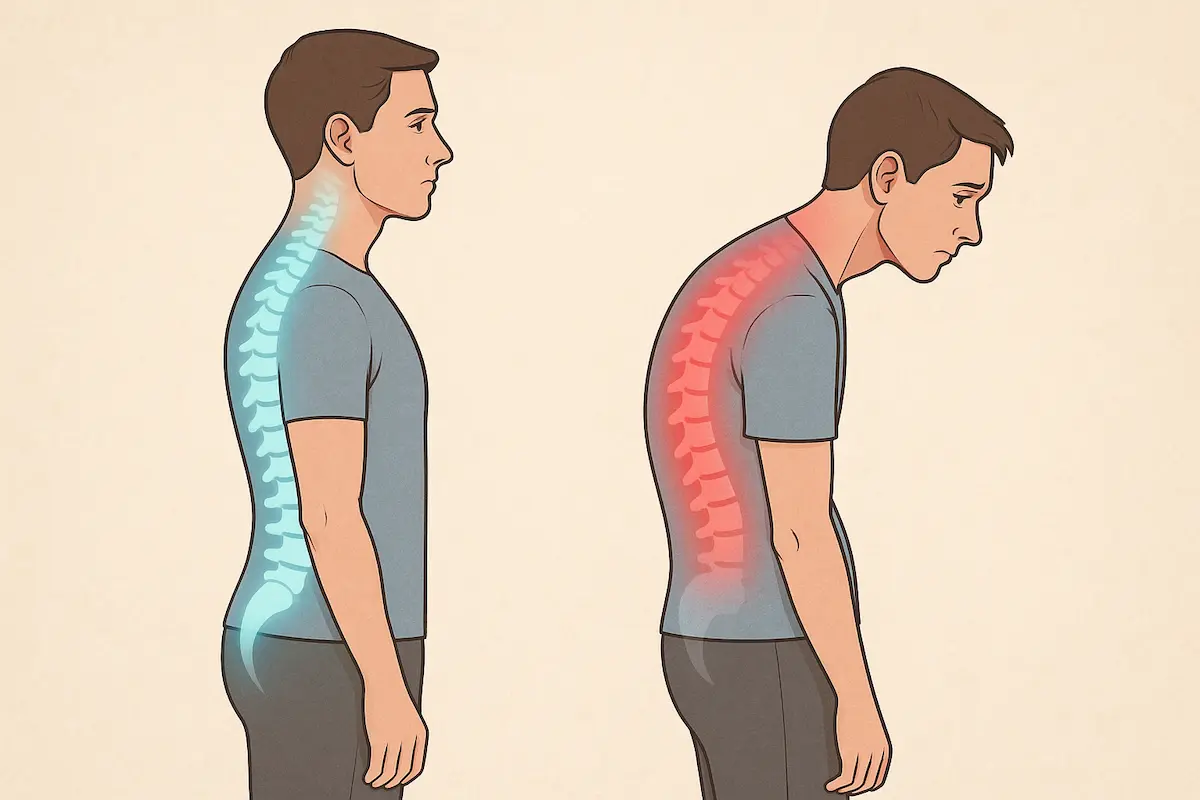

猫背とは、本来ゆるやかなS字カーブを描く脊柱が胸椎・腰椎で過度に後弯し、頭部が前方へ突出した姿勢のことです。この状態になると、まず視覚的に「疲れていそう」「自信がなさそう」という印象を与えやすくなりますが、問題は見た目だけではありません。背骨が丸まり胸郭が潰れると、肋骨の可動域が減少し、横隔膜が十分に下降しにくくなるため、呼吸が浅くなるとされています。浅い呼吸は酸素摂取量を減少させ、血液循環やエネルギー代謝の効率を下げてしまうと考えられています。

さらに、猫背は腹腔内のスペースを狭め、胃や腸、肝臓などの臓器が本来の位置からわずかに押し下げられると言われています。臓器同士の物理的コンタクトが増えると、消化のリズムが乱れたり、ガスの滞留が起こりやすくなったりします。「デスクワーク後にお腹が張る」「食後に胃もたれ感が長引く」といった慢性的な違和感の背景には、姿勢と内臓圧の変化が潜んでいるケースが少なくありません。

内臓を支えるのは腹横筋や骨盤底筋などの深層筋ですが、猫背で骨盤が後傾するとこれらの筋肉が伸ばされて働きにくくなります。筋肉がサポートを失うと臓器は重力方向へ下垂し、血流やリンパの循環が低下しやすい状態となり、結果的にむくみや冷えも招くと言われています。つまり、猫背は単なる背中の丸さではなく、胸部・腹部・骨盤周辺に連鎖的な負荷をかける“全身トリガー”なのです。

たとえば、深い呼吸ができない状態が長く続くと、交感神経が優位になりやすく、常に軽い緊張モードで過ごすことになります。これによりストレスホルモンが慢性的に分泌され、消化管の蠕動運動が滞りがちになります。また、横隔膜と腰椎は筋膜で連結しているため、呼吸の制限は腰回りの筋硬直にも波及し、腰痛のリスクまで増大させると言われています。呼吸・消化・筋骨格が一本の線でつながっているイメージを持つと、猫背の影響がいかに多層的か実感できるでしょう。

さらに興味深いのは、姿勢の変化が心理面にも影響するという指摘です。猫背の人は前向きな感情を抱きにくく、意欲や自己効力感が低下するとする報告もあります。これは、胸郭の開閉がホルモン分泌や神経伝達物質のバランスに波及し、脳で感じる活力や幸福感を左右する可能性があるためです。つまり、猫背改善は内臓だけでなく「心の内臓」ともいえる精神状態にもポジティブな連鎖をもたらす鍵といえるでしょう。

ここまで読んで「たかが姿勢」と侮れない理由を感じていただけたでしょうか。続く章では、呼吸器系・消化器系・ホルモン系それぞれのメカニズムを掘り下げ、具体的なストレッチ戦略を提示していきます。

2. 呼吸・循環器系に与える影響

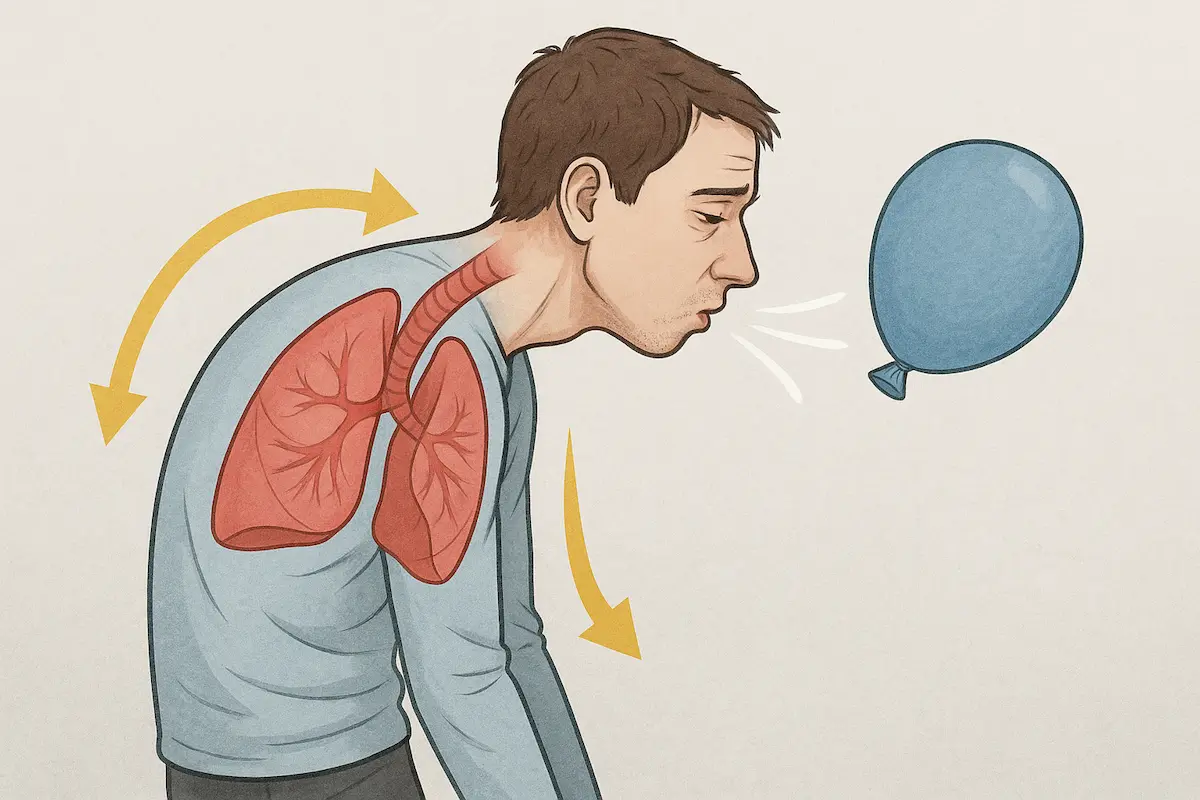

胸郭が前方に倒れ込む猫背では、肺が風船のようにふくらむスペースが不足し、息を大きく吸い込めないとされています。横隔膜は本来、息を吸うたびに下へシフトして肺に空気を取り込み、吐くときに戻ります。しかし猫背の状態では腹圧が常に高めにかかるため、この上下動が制限され「浅い胸式呼吸」になりがちです。浅い呼吸は血中酸素濃度を低下させ、脳や筋肉への酸素供給が不足することで集中力や持久力を下げると考えられています。

酸素が不足すると心臓は拍動数を上げ、循環を補おうとします。その結果、安静時心拍数が高まりやすく、心拍変動の幅が狭くなると言われています。心拍変動が乏しい状態は自律神経の柔軟性が低下しているサインでもあり、ストレス耐性の低下につながります。さらに、胸郭が閉じることで胸腔内圧も上がるため、静脈血が心臓に戻りにくくなり、むくみや冷えを誘発する悪循環が生まれやすいのです。

デスクワーカーの場合、長時間座位で下半身が動かず筋ポンプが働きにくい点も重なり、血流停滞は深刻です。ふくらはぎに溜まった血液が戻らないと、下肢静脈瘤やこむら返りのリスクが増えると言われています。「午後になると脚がパンパンに張る」「帰宅後に靴下の跡がくっきり残る」といったサインがある方は、猫背+座りっぱなしのダブルパンチに警戒しましょう。

呼吸が浅いと二酸化炭素が体外へ排出されにくく、血中pHが変動して頭痛や倦怠感を招きやすいとも指摘されています。頭が前に出るFHP(Forward Head Posture)は首肩の筋緊張を高め、頸動脈周囲の交感神経節を刺激し、血圧を押し上げる要因にもなると考えられています。「肩こり+息苦しさ+軽い高血圧」という組み合わせは決して珍しくありません。

なお、最近では“呼吸筋ストレッチ体操”と呼ばれるメソッドが注目されています。肋骨の間を埋める外肋間筋や内肋間筋を直接ストレッチし、胸郭のバネを取り戻すことで吸気時の酸素摂取量を高めるというものです。息を大きく吸ったときに肋骨が全方向に広がる感覚が得られると、心拍数も自然と落ち着き、座ったままでも頭が冴えてくる実感を得やすいでしょう。こうした呼吸の質向上は、次章で触れる胃腸の血流改善にも良い影響を与えるとされています。

呼吸・循環器系は“今この瞬間”のパフォーマンスと密接に関わります。仕事の生産性と健康の両面でメリットを得るため、姿勢と呼吸のセット改善を意識してみてください。

3. 消化器系に与える影響

猫背によって腹腔が圧迫されると、胃や小腸・大腸は十分に蠕動運動を行えなくなるといわれています。とくに、みぞおち付近が硬くなると胃の出口である幽門部が締まりやすく、食物が胃に長時間滞留して膨満感を引き起こしやすいです。また、胃酸が食道へ逆流し胸やけを感じるケースもあります。これは内臓下垂によって噴門がゆるみやすくなるためと説明されています。

腸の働きに目を向けると、姿勢による血流低下と圧迫が腸内環境のバランスに影響すると考えられています。腸管の動きが鈍ることで、善玉菌より悪玉菌が優勢となり、ガス産生が増えやすいという循環も指摘されています。「座りっぱなしで午後にオナラが増える」のは、猫背で腸が折れ曲がり、発酵産物が貯留するためとも言われます。さらに、腸は第二の脳と呼ばれ、セロトニンの生成にも関わります。腸の機嫌がメンタルを左右するという点で、猫背による腸ストレスは精神面にも無視できません。

デスクワーカーにありがちな“ながら食べ”も要注意です。ディスプレイを覗き込む首前傾姿勢でランチをとると、嚥下運動と同時に食道が圧迫され、余計な空気を飲み込みやすくなります。その結果ゲップや胃の張りを誘発します。さらに、交感神経優位のまま急いで食べると消化液の分泌が十分でなく、栄養吸収効率が落ちるとされています。姿勢を正して深呼吸してから食べるだけでも、消化器には大きな恩恵があるのです。

便秘との関連も見逃せません。骨盤が後傾して尾骨が引き下がると、直腸が角度を失い排便ラインが曲がります。トイレでいきんでも出にくく「残便感」を抱えやすいのは、猫背により骨盤底筋が機能低下していることが一因とされています。便が腸に長く留まると老廃物やガスが再吸収され、肌荒れや口臭の原因になることも。「美容のために姿勢を直す」という視点は、女性だけでなく男性デスクワーカーにも有効です。

消化器系の改善には、腹部のストレッチと同時に食後の軽いウォーキングが推奨されます。歩行による振動が腸をマッサージし、血流を促すといわれています。ストレッチと歩行をセットにする生活習慣を身につけることで、猫背→腸ストレス→不調という負の連鎖を断ち切りやすくなります。

ちなみに、腹圧が高い状態が続くと腹部リンパの流れも阻害され、免疫細胞の巡回効率が落ちるといわれています。風邪をひきやすい、口内炎が治りにくいと感じる場合は、姿勢改善による腸の血流・リンパ促進が体内防衛力を底上げする可能性があります。内臓疲労からくるだるさを「年齢のせい」と片づける前に、椅子に座ったまま深呼吸し骨盤を立てる習慣を試してみましょう。

ぜひ次章のメカニズムも合わせて理解を深めてください。

4. 自律神経・ホルモンバランスへの影響

私たちの体は、交感神経と副交感神経のシーソーゲームによって心拍・血圧・消化・睡眠リズムなどを調節しています。猫背はこのシーソーを交感神経側へ傾けやすい姿勢と言われています。胸がすぼまり呼吸が浅い状態は、身体が“酸素不足の軽い危機”と判断し、アドレナリンやコルチゾールといったストレスホルモンを分泌しやすくなるからです。その結果、胃腸の働きは制限され、末梢血管は収縮し、睡眠の質も低下します。

交感神経優位が続くと副腎が疲弊し、ホルモン分泌リズムが乱れると推測されています。コルチゾールが常に高値だと、筋肉のタンパク質が分解されやすくなり、基礎代謝が落ちる悪循環にも陥りやすいです。また、男性ではテストステロン、女性ではエストロゲンといった性ホルモン分泌のバランスが影響を受けるとされ、活力や肌つや、骨密度の低下に波及する懸念もあります。

姿勢とホルモンバランスの相関を示す一例として“パワーポーズ研究”が知られています。大きく胸を開き背筋を伸ばして立つと、短時間で自信や積極性が高まる感覚を得られるというものですが、猫背はその逆の生理反応を引き起こすと解釈できます。実際、多くのデスクワーカーが「姿勢を正すと気持ちもシャキッとする」と体感するのは、ホルモン分泌の変化が一因と考えてよいでしょう。

さらに、猫背が自律神経中枢を物理的に刺激する可能性も指摘されています。首が前に出ると頸部交感神経節が緊張し、後頭下筋群が固まることで脳への血流が滞り、頭痛や眼精疲労が起こりやすいとされています。こうした頭部症状はストレス感を強め、また交感神経を高めるというループに発展しがちです。ストレス性胃炎や過敏性腸症候群を抱える人は、姿勢の介入で症状が緩和すると言われています。

デスクワーカーが今すぐできる対策としては、1時間に1回立ち上がって肩甲骨を後方に寄せ、深呼吸を3セット行う“マイクロブレイク”が有効です。これにより副交感神経が一時的に優位になり、心拍と血圧が下がり、脳波もリラックス寄りにシフトすると言われています。習慣化すればホルモン周期そのものが安定し、朝の目覚めが軽くなるなど長期的恩恵が期待できます。

ホルモンバランスが整うと筋肉の合成効率も高まりやすく、ストレッチや軽負荷エクササイズの効果が乗算的に向上します。良い姿勢→ホルモン調整→運動効果増大→さらに良い姿勢というポジティブスパイラルをいかに早く作れるかがポイントです。

このように、猫背は見た目の問題からは想像しにくいホルモンレベルの変化まで引き起こす可能性があります。身体と心の両面で“ブレーキをかける姿勢”だと理解し、早期に改善アクションを取ることが健康投資の第一歩となります。

5. デスクワーカーのための猫背セルフチェック

姿勢は鏡で見るだけでは正確に把握しにくく、とくに長時間同じ姿勢を保つデスクワーカーは「これが普通」と思い込みがちです。ここでは、オフィスや自宅で1人でも簡単にできる猫背セルフチェック手順を紹介します。紙とペン、スマートフォンのカメラだけ用意してください。

ステップ1:壁立ちテスト

- かかと、臀部、肩甲骨、後頭部を壁につけて立ちます。

- 壁と腰の間に手のひらが1枚入るか確認します。入らなければ骨盤が後傾、逆に2枚以上なら反り腰です。

- 後頭部が壁につかない場合、頭部前方変位が強い猫背の可能性があります。

ステップ2:スマホ横撮りチェック

- スマホを腰の高さにセットし、横から自然に座った姿を10秒撮影します。

- 耳たぶ、肩峰、大転子を画面上で結んだラインが一直線ならOK。耳が前に出れば猫背。

- 腰椎がC字に丸まっている場合は骨盤後傾型猫背と言われます。

ステップ3:肩甲骨カチカチテスト

- 両手を後ろで組み、腕を伸ばしたまま肩甲骨を寄せてみます。

- 10秒間キープできない、肩が耳に近づく場合は胸椎+肩甲帯の柔軟性不足。

- 胸が突き出せない人は胸筋が短縮し、猫背習慣が根づいているサインです。

チェックを終えたら、結果を紙にメモし、どのタイプの猫背傾向が強いか分類しましょう。「頭部前方型」「胸椎後弯型」「骨盤後傾型」の3パターンが混在するケースも多いです。混合型の場合は、骨盤を立てるエクササイズと胸郭を開くストレッチをセットで行う必要があります。

自覚症状チェックリスト

- 集中力が午後に急落する

- 食後に膨満感や胸やけを感じる

- 入浴後でも手足が冷たい

- 朝起きても腰が重だるい

- 夕方になると頭痛が出る

3つ以上当てはまる場合、猫背による内臓負担を疑いましょう。セルフチェックはあくまで目安ですが、自分の状態を数値化・可視化することで具体的な改善目標を立てやすくなります。

また、撮影した姿勢写真は定期的に見返し、月単位で変化を追うことがモチベーション維持につながります。社内の仲間とチェックし合う“姿勢チャレンジ”を企画すると、ゲーム感覚で継続できるのでおすすめです。客観視と仲間の存在が行動変容を後押しすると言われています。

さあ、ご自身の猫背タイプを把握できたら、次章でターゲット別ストレッチを実践していきましょう。

6. 効果的な猫背改善ストレッチ&エクササイズ

ここでは、オフィスでも自宅でも行いやすいストレッチを「胸郭を開く」「骨盤を立てる」「肩甲骨を動かす」の3カテゴリで紹介します。器具は不要、所要時間は各2〜3分です。呼吸を止めず、痛みのない範囲で行いましょう。

6-1 胸郭オープナーストレッチ

- 壁に背を向け30cm離れて立ち、肘を90度に曲げた両腕を壁に当てる。

- 息を吸いながら肘と前腕で壁を押し、胸骨を前に突き出す。

- 吐きながら力を抜き、肩甲骨を寄せたまま10秒キープ。

- 10回繰り返す。

このストレッチは大胸筋と小胸筋を伸ばし、胸郭の前後径を広げる効果があると言われています。デスクワークで縮こまった胸を開くことで、呼吸が深くなり、即時的に活力を感じやすいでしょう。

6-2 骨盤ニュートラルエクササイズ

- 椅子に浅く腰掛け、両足裏を床全体で踏み込む。

- 息を吐きながら骨盤を前傾(腰を反らす)、吸いながら後傾(腰を丸める)を10往復。

- 動きを徐々に小さくし、骨盤が真っ直ぐ立つ位置で止めて深呼吸を5回。

骨盤の前後コントロールは腹横筋と多裂筋の協調を促し、内臓を支える“腹腔のコルセット”を活性化すると言われています。骨盤が立つと自然に背筋が伸び、胸郭オープンストレッチの効果も相乗的に高まります。

6-3 肩甲骨スライドエクササイズ

- 両腕を前に伸ばし、肩甲骨を外へスライドさせながら掌を合わせる。

- 息を吸って腕を横へ開き、肩甲骨を背骨に寄せる。

- 吐きながら腕を頭上へ上げ、肩甲骨を下げつつ胸を張る。

- 5周を1セット、1日3セット目安。

肩甲骨が自由に動くと、僧帽筋上部の緊張が和らぎ、首こり・頭痛緩和も期待できます。上腕骨の位置が改善すれば、キーボード操作時の前肩姿勢も防げるでしょう。

ストレッチの実践ポイント

- 反動をつけずにゆっくり伸ばす

- 痛気持ちいい感覚で10〜20秒キープ

- 呼吸を止めない(できれば鼻呼吸)

- 毎日合計30分を目指し“スキマ時間”に小分け

エクササイズ後のセルフモニタリング

ストレッチ前後で壁立ちテストを再実施し、後頭部と壁の距離が縮まったか確認しましょう。さらに、深呼吸時の胸の開きや、食後の胃の軽さをメモしておくと、内臓へのポジティブな変化を数値化しやすくなります。

ストレッチは“やった瞬間に姿勢が定着する”魔法ではありませんが、神経系が正しい関節角度を学習するまで複数回の刺激が必要とされています。小さな成功体験を積み重ねながら、次章で紹介する生活習慣の見直しと組み合わせることで、猫背改善は確かな手応えへと変わります。

さあ、身体が温まったら、日常環境そのものを猫背改善仕様にアップデートしていきましょう。

7. 猫背を防ぐ生活習慣・ワークスペース設計

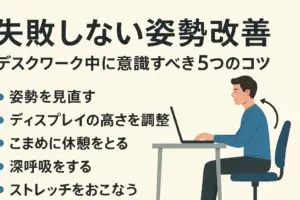

ストレッチで可動域を広げても、日常動作が猫背を助長しては元の木阿弥です。ここでは、デスクワーカーがいますぐ取り入れられる環境調整と生活習慣を解説します。

デスク・チェアの高さを最適化

- 椅子に深く座り、肘を90度曲げた位置でキーボードが触れる高さにデスクを調整。

- モニター上端が目線と水平もしくはやや下に来るよう、スタンドで高さを調節。

- 足裏全体が床につかない場合はフットレスト使用。

正しい高さ設定は骨盤を立てやすくし、自然に胸を開いた姿勢を維持できます。

45分ワーク+2分ムーブの習慣

集中力の持続と姿勢保持の限界は約45分とされています。タイマーをセットし、アラームが鳴ったら立ち上がり、腕を大きく上げて体側を伸ばす“リーチアップ”を行いましょう。全身の血流がリセットされ、脳もリフレッシュします。

呼吸リマインダーアプリの活用

PCやスマホに呼吸リマインダーを設定し、1時間ごとに「深呼吸10回」の通知を受け取ります。画面に張り付いていると呼吸が浅くなるため、強制的に横隔膜を動かし交感神経優位をリセットしましょう。

デスク周りの湿度・温度管理

湿度40〜60%、室温22〜25℃が、筋膜の潤滑に適した環境と言われています。加湿器が難しい場合は、水を張ったマグカップや観葉植物で簡易加湿を試してみてください。乾燥は粘膜を刺激し、全身の筋緊張を高める一因となります。

睡眠前のデジタルデトックス

ブルーライトは交感神経活動を高めるため、就寝1時間前には画面をオフ。ストレッチポールを背中に当て胸を開くリラクゼーションで副交感神経を優位にし、睡眠の質を向上させましょう。質の良い睡眠は日中の筋緊張を下げ、姿勢保持を助けます。

食習慣の姿勢意識

- 食事中は背筋を伸ばし、よく噛んでゆっくり飲み込むことで消化器への負担を軽減。

- 食後に5分のウォーキングを行い、腸の蠕動を促進。

食と姿勢をセットで捉えることで、猫背による内臓ダメージを未然に防げます。

これらの環境調整は一度設定すれば半自動的に正しい姿勢をサポートしてくれますが、体重増減や仕事スタイルの変化に応じて3カ月に1度は再計測・再調整することが推奨されます。また、会社共用のデスクでは調整が難しい場合、ポータブルPCスタンドや着座時の骨盤サポートクッションを持参するなど、セルフメンテナンス用品を活用する方法もあります。小さな投資が姿勢と内臓の大きな守りになると覚えておきましょう。

姿勢と環境の両輪を整え、猫背リスクを最小化しましょう。

8. 専門家へ相談するタイミングと選び方

セルフストレッチと環境整備を続けても「腰や背中の痛みが強い」「胃腸の不快感が長期化している」「猫背が写真で見てもほとんど変わらない」といった場合は、専門家に相談することを検討しましょう。ここでは主に三つの選択肢を紹介します。

8-1 医療機関

慢性的な痛みやしびれ、消化不良が続く場合は、まず医療機関で内科や整形外科を受診し、器質的疾患がないか確認します。医師の診断により、リハビリテーション科で姿勢矯正プログラムを処方されることもあります。医療機関の利点は画像検査や血液検査で原因を多面的にチェックできる点です。

8-2 整体ストレッチ

整体ストレッチは「整体のアジャスト技術」と「パートナーストレッチの深層筋を伸ばす技術」のいいとこ取りをしたサービスと位置付けられています。施術者が骨格アライメントを調整しながら、リラックスした状態で複数筋を同時に伸ばすため、自力では届かない深層筋の柔軟性向上が期待できます。とくに胸椎や肋間部、腸腰筋など猫背に直結する部位を立体的にアプローチできる点が魅力です。ただし、整体師の技術はピンキリであるため、口コミや評判をよく調べ、ご自身が信頼をおける施術者を選択しましょう。

8-3 パーソナルトレーナー

猫背改善を運動習慣ごと定着させたい人には、パーソナルトレーナーが有力です。筋力不足が原因で良い姿勢を保てない場合、個々の弱点を分析し、ストレングスとストレッチを組み合わせたプログラムを提供してくれます。トレーナーと定期的にセッションすることで継続率が高まりやすく、フォームのフィードバックも受けられるため効果が見えやすいとされています。

専門家選びのチェックリスト

- 姿勢と内臓機能の関連に理解があるか

- 目標に対する計測・評価・再評価のサイクルがあるか

- 生活習慣への具体的アドバイスをくれるか

- オンラインサポートやフォローアップ体制が整っているか

専門家へ投資することは時間とお金の節約になる場合があります。遠回りに見えても、早期にプロの目を借りることで自己流の試行錯誤を大幅に短縮できるでしょう。信頼できる伴走者を見つけ、健康と生産性を同時に底上げしてください。

なお、初回カウンセリングでは必ず既往歴や現状の生活スタイルを詳細に伝え、ゴール設定を共有しておくとミスマッチを防げます。専門家は万能ではなく、相性や得意分野も異なるため、2〜3人比較検討してから長期で付き合う相手を決めるのが賢明です。「健康の主役は自分自身」という自覚を持ち、パートナーとして専門家を活用する姿勢が、最終的な満足度と成果につながります。

まとめ:今日から始める“内臓を守る姿勢戦略”

- 猫背と内臓の関係性を理解する

- 胸郭圧迫で呼吸が浅くなり、臓器下垂が進む

- 姿勢は見た目だけでなく内臓機能の基盤

- 呼吸・循環器系に与える影響

- 浅い胸式呼吸は酸欠と心拍数増を招く

- むくみ・冷え・高血圧リスクが上昇

- 消化器系に与える影響

- 胃腸の蠕動低下で膨満感や便秘が増える

- 腸内環境がメンタルへ波及

- 自律神経・ホルモンバランスへの影響

- 交感神経過多がストレスホルモンを増幅

- 性ホルモン低下で活力・肌つやダウン

- デスクワーカーのセルフチェック

- 壁立ち/スマホ撮影/肩甲骨テストで可視化

- 自覚症状チェックで危険度を把握

- 改善ストレッチ&エクササイズ

- 胸郭オープン・骨盤ニュートラル・肩甲骨スライド

- 1日合計30分、スキマ時間に小分け

- 生活習慣・ワークスペース設計

- デスク高さ調整、45分ごとに2分ムーブ

- 湿度管理・デジタルデトックスで筋緊張を低減

- 専門家へ相談

- 医療機関・整体ストレッチ・パーソナルトレーナーを賢く活用

- 施術者選びは口コミ・再評価サイクルで見極め

詳細アクションプラン

- 今すぐ壁立ちテストで姿勢をチェック

- デスク環境を目線・肘高基準で再調整

- タイマーで45分サイクルのマイクロブレイク設定

- 胸郭オープン・骨盤エクサを各5分×3回実践

- 食後の5分ウォーキングで腸活+血流促進

- 2週間後に姿勢写真を再撮影し改善度を検証

猫背が内臓に与えるダメージは“静かな進行性”ですが、行動を起こせば確実にリカバリーできます。今日から一つでも実践し、“姿勢=内臓保護”という新常識を体で体験してみてください。

参考文献

- 厚生労働省 労働基準局. 情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン(令和元年・令和3年一部改正)

- World Health Organization. WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour

- Koseki T, et al. Effect of forward head posture on thoracic shape and respiratory function. Journal of Physical Therapy Science. 2019.

- Lin F, et al. Effect of different sitting postures on lung capacity, expiratory flow, and lumbar lordosis. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 2006.

- 日本消化器病学会. 患者さんとご家族のための胃食道逆流症(GERD)ガイド(2023)