毎日パソコンに向かいながら背中が丸まっていませんか?

結論をいうと、その猫背を放置すると肩こり・集中力低下・将来の健康悪化へと雪だるま式に広がります。

実は…今すぐできるストレッチと環境改善で大半は防げます。

この記事では、ストレッチの専門家が猫背対策を徹底解説します。

………………………………………………………….

目次(Contents)

猫背が身体に与える連鎖反応

猫背は単に背中が丸まって見えるだけの姿勢不良だと軽く見られがちですが、実際には全身へドミノ倒しのように悪影響を及ぼす“連鎖反応”の引き金になります。胸椎が過度に屈曲し、肩甲骨が外側へ開き、頭が前へ突き出る——この3点セットが成立すると、首・肩・背中の筋肉バランスは崩れ、常時緊張している筋とサボっている筋が極端に分かれます。前者は僧帽筋上部や胸鎖乳突筋、後者は僧帽筋下部や菱形筋など。緊張側は血流が滞り、酸素不足と乳酸の蓄積で“こり”や痛みを感じやすくなり、弛緩側は本来働くべきタイミングで力を出せず姿勢を維持できません。

加えて、肋骨が下へ落ち込み横隔膜がうまく降下できなくなると呼吸は浅く速くなります。浅い呼吸は交感神経を刺激してストレスホルモンの分泌を高め、さらに筋緊張を強める——まさに負のスパイラルです。腹圧が弱まることで内臓も下垂し、腸の蠕動が鈍くなるため“なんとなくお腹が重い”“便秘がち”といった消化器トラブルが表に出やすくなるのも特徴です。

さらに、猫背姿勢で長時間キーボードを打つと腕の内旋が固定化し、前腕屈筋群が短縮します。その結果、手首から肘にかけての炎症リスクが高まり、腱鞘炎やテニスひじの症状を訴える人がデスクワーカーには多く見られます。つまり猫背は“背中の丸まり”ではなく“全身機能のフラグが立った状態”であり、何も対処しなければ首・肩・腰・消化器・呼吸器と順々に問題が噴出するのです。

最後に見落としがちなポイントとして“視覚疲労”があります。頭部が前に出ると人は無意識に顎を上げ、焦点を合わせるために眼球を上方に動かし続けます。この微小な動きが目の周囲の筋を疲労させ、ドライアイや視力低下につながることも少なくありません。姿勢と視覚機能は独立しているようで実は密接に関連しているのです。

もし「自分は肩こりくらいで済んでいるから大丈夫」と感じているなら要注意です。人間の身体は恒常性を保つために無意識の補正動作を繰り返します。例えば、丸まった背中を真っ直ぐに保つために腰椎を過度に反らす代償動作が起こり、気づけば腰椎椎間板に集中荷重がかかって椎間板ヘルニアや坐骨神経痛のリスクが跳ね上がります。あるいは、左右どちらかの股関節に体重を乗せる癖が強まることで骨盤が傾き、片脚だけ膝や足首が痛む“謎の片側痛”として表面化するケースも頻発します。

このように猫背は一見無害でも、筋骨格系・神経系・循環器系を巻き込む全身症候群として静かに進行します。悪化を食い止めるカギは「早期に気づいて日常姿勢をリセットすること」と「体幹背面と前面をバランス良く動かすこと」の二点に尽きるといえるでしょう。今感じている小さな違和感は、身体が出している“姿勢SOS”です。無視せず、次章から紹介する具体策で早めに対処していきましょう。それが後々の大きな故障を防ぐ最短ルートになります。

猫背が仕事の生産性とメンタルに及ぼす影響

デスクワーカーにとって“生産性”は業績や評価に直結する死活問題です。猫背は筋肉や関節だけでなく、実は脳の働きにもダイレクトにブレーキをかけます。背中が丸まり胸が閉じると肺活量は低下し、酸素供給が約2〜3割落ち込むといわれています。脳は酸素の消費量が多い器官のため、この差は集中力や判断速度に如実に影響し、終業時には「頭がぼんやりする」「タスクが進まず残業につながる」という結果を招きやすくなります。

また、姿勢が内向きになると心理状態も内向きに傾くという“ボディマインドフィードバック”が研究領域で指摘されています。猫背姿勢は交感神経を優位にし、ストレスホルモンであるコルチゾールの分泌を高める傾向があるため、長期的には不安感の増大や気分の落ち込みを後押しします。つまり「姿勢を正すだけで気分が前向きになる」という逆説めいたアプローチが科学的には十分あり得るのです。

さらに、猫背によって視線が下がるとディスプレイと目の距離が縮まり、ブルーライトの照射量が相対的に増えます。ブルーライト曝露は睡眠ホルモン“メラトニン”の分泌を抑制し、夜間の入眠を妨げる要因となるため、翌日の眠気・集中力低下が連鎖的に発生します。この“負の睡眠サイクル”がたった数日続くだけで作業効率は大きく落ち込み、ミスの増加や学習記憶の低下という形で跳ね返ってくるのです。

猫背が慢性化すると、外部からの印象にも影響を及ぼします。背中を丸め下を向いている姿勢は“自信がない”“疲れている”という印象を相手に与えやすく、プレゼンテーションや商談の場面で説得力を欠くことがあります。つまり猫背は単に自分の身体内部だけでなく“コミュニケーションの質”までも左右する潜在コストといえるでしょう。

最後に、猫背が原因で頻繁に発生する肩こりや頭痛は“痛み刺激”として脳のワーキングメモリーを圧迫します。痛みがある状態では注意資源の一部が常に身体感覚へ割かれ、タスクに全力投球できません。結果として「頑張っているのに成果が伸びない」というフラストレーションが溜まり、モチベーション低下へ一直線——。猫背の改善は“姿勢矯正”というより“仕事のパフォーマンス投資”と捉えるべきなのです。

意外に見落とされがちなのが“社内評価”への波及です。企業によっては人事考課において成果だけでなく“エンゲージメント”や“影響力”をスコア化しています。猫背で疲れた表情のまま会議に出席する社員と、胸を開きエネルギッシュに発言する社員とでは、同じ内容を話しても受け取られ方に差が生まれがちです。これはハロー効果と呼ばれる心理現象で、姿勢や声の張りなど視覚・聴覚的な要素が評価全体にバイアスを掛けるためです。「頑張りの割に評価が伸びない」と感じている人ほど、姿勢という“ノンバーバルメッセージ”の改善が“お得な自己投資”になる可能性が高いと言えます。

一方、猫背をただ注意されても即改善できないのが現実です。なぜなら“脳が作り上げた効率回路”が猫背を正しい姿勢として認識してしまっているからです。背骨にはたくさんの椎骨が連なり、その周囲を深層筋と浅層筋がネットワークのように支えています。数ヶ月〜数年かけて形状記憶されたこのネットワークは、意識的に動かすだけでは容易に書き換わりません。そこで重要になるのが、後述する“低刺激×高頻度”のストレッチ戦略と、タスク設計に運動小休止を組み込む“マイクロブレイク”の実践です。

この章をまとめると、猫背の影響は①酸素供給低下→集中力ダウン、②ストレスホルモン増加→メンタル低下、③視線距離の短縮→ブルーライトで睡眠質悪化、④外部印象の低下→評価・信頼性ダウン、⑤慢性痛→ワーキングメモリー圧迫という五重苦であり、放置コストは想像以上に高額です。逆に言えば“背筋を伸ばす”というシンプルな行動が、業務効率/評価/メンタル/健康の同時アップサイドを狙えるレバレッジポイントなのです。

猫背が引き起こす将来的な健康リスク

猫背姿勢は短期的には肩こりや頭痛といった“いま感じる不快感”として現れますが、長期的には“生活習慣病リスクを底上げする隠れ因子”として作用します。まず呼吸機能の低下です。胸郭が潰れた状態で浅い呼吸を続けると、血中の二酸化炭素濃度が慢性的に高まり、脳は「酸欠状態」をデフォルトと認識します。結果、心拍数が高止まりし、自律神経は交感神経優位に偏りがちになります。この状態が続くと高血圧、動脈硬化リスクが高まると指摘されています。

第二に、猫背は腹部を圧迫し、消化機能を不安定化させやすいという問題があります。腹腔内圧が乱れると便秘や逆流性食道炎の発症率が増える傾向があり、特に長時間座位で仕事をするデスクワーカーは顕著です。栄養吸収効率が落ちることでエネルギーの代謝が悪化し、太りやすい体質への転換点にもなり得ます。

第三に、骨密度の低下です。背骨を支える筋群は姿勢維持のため常に微小収縮を繰り返し、骨へ適度な刺激を与えています。しかし猫背で筋活動がアンバランスになると、刺激が足りない部位では骨芽細胞の働きが減退し、将来的な骨粗鬆症リスクが高まることが問題視されています。さらに猫背姿勢は重心が前方に移動するため転倒リスクが増し、骨折の二次リスクも増大します。

第四に見逃されがちなポイントが“脳の萎縮リスク”です。ここ数年、脳画像研究で“座り過ぎと脳容量の縮小”が関連し得ると示唆されています。姿勢不良による血流低下は、記憶を司る海馬領域への酸素・栄養供給にも影響し、中長期的に認知機能の低下を加速させる可能性があるのです。つまり猫背は「歳を取ったら背中が曲がる」という話ではなく、「若い頃の姿勢習慣が将来の脳機能に影響する」問題として捉えるべきステージに来ています。

最後に、ホルモンバランスへの影響です。猫背で胸を閉じた姿勢は男性ホルモン“テストステロン”の分泌を下げる傾向があり、筋肉量や意欲の低下、代謝低下を通じて肥満や生活習慣病リスクを押し上げます。女性でも姿勢の崩れが自律神経とホルモン分泌に影響し、冷えや月経前症候群(PMS)の悪化すると言われています。

補足として、猫背が引き起こす慢性炎症という視点も重要です。前述の呼吸・消化機能低下は血中の炎症マーカーを微増させ、それが長年にわたり持続するとインスリン抵抗性を高め、2型糖尿病への土壌を整えます。また、血糖揺らぎによる集中力低下は“仕事のパフォーマンス悪化→ストレス過食→体重増”という悪循環を生みやすく、結果としてメタボリックシンドロームへと一直線に進んでしまう例も少なくありません。

さらに、猫背による頸椎前傾は“スマホ首(テキストネック)”とも呼ばれ、頸動脈周囲の血流を阻害します。頸動脈には脳へ酸素と栄養を届ける重要な役割があるため、この阻害が慢性化すると脳梗塞や認知症のリスク増大も議論され始めています。つまり“姿勢は血管寿命にも関わる”という新たな視点が生まれているのです。

このように猫背は“局所的な肩こり”を超えて“全身システムの長期劣化スイッチ”をオンにする行為です。もし今「姿勢ぐらいで大げさだ」という考えがよぎったとしても、10年後・20年後の自分にツケを回さないために、早い段階から対策を打つ価値は充分にあると言えます。

今すぐできるセルフストレッチ&習慣改善法

セルフストレッチの原則は「痛みゼロ・脱力・呼吸連動」の三点セットです。猫背で硬くなりやすい胸部と首前面を開き、サボりがちな背筋群をゆるく刺激する構成が基本。ここでは椅子1脚と壁さえあれば可能な5つのストレッチを紹介します(ツボ押しは含みません)。

1.チェストオープナー(胸椎伸展)

- 椅子に浅く座り、両手を後頭部で軽く組む。

- 息を吸いながら肘を横に開き、視線を斜め上へ。

- 胸骨が天井へ向かって“持ち上がる”感覚で3秒キープ。

- 息を吐きながら元に戻す。10回×2セット。

2.ワイパーネックリリース(頸椎リセット)

- 背筋を軽く伸ばし、顎を20度ほど引く。

- 頭を右へ倒し10秒保持、真ん中に戻し左へ10秒。

- 呼吸は“4拍子”:4秒吸って6秒吐くリズムで行う。

- 左右各3往復。

3.スライドウォールエンジェル(肩甲骨モビリティ)

- 壁に背中・骨盤・かかとを付けて膝立ちで立つ。(立ちでもOK)

- 両肘を90度に曲げ、壁に沿わせながらバンザイ。

- 肩甲骨が背骨に寄り、胸が開く感覚を意識。

- 8往復。

4.シーテッドヒップヒンジ(骨盤前傾リセット)

- 椅子に座り、膝を90度、足幅は拳1つ分開く。

- お腹を潰さないように股関節から前傾→戻す。

- 腰ではなく“脚の付け根”で動くのがコツ。

- 15回。

5.パームプレスバックエクステンション(背中伸展)

- 立位で腰幅に足を開き、掌をお尻の後ろで組む。

- 肘を伸ばし、掌を後方へ押しながら胸を反らす。

- 3秒キープ→リラックス。12回。

習慣化のコツ

- ポモドーロ法:25分作業→5分休憩のサイクルで①〜②を実施。

- 視覚トリガー:モニター端に“背筋”と書いた付箋を貼り、意識を喚起。

- スマホアラーム:昼休みと15時に通知を設定し③〜⑤をルーティン化。

- 仲間巻き込み:チーム全員で実施し、職場全体の姿勢文化を形成。

これらは低刺激で負荷が少ないため、筋力や柔軟性に自信がない初心者でも安全に行えます。重要なのは「一回に時間をかけるより“小出し”にして頻度を確保する」こと。自動化された悪い姿勢パターンを上書きするには、一日合計10分でも“こま切れ”に挟み込む方が脳と筋肉に学習させやすいのです。

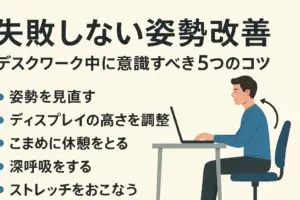

習慣改善面では“設定変更”が近道です。椅子の高さを坐骨結節がやや上向きになる位置に調整し、ディスプレイ上端を目線と同じ〜やや下へ。キーボードは肘角度100度前後を意識し、リストレストで手首の過度な背屈を抑えます。加えて、カフェインや糖質に頼らず水分とタンパク質を少量ずつ摂ることで血糖値スパイクを防ぎ、筋疲労や眠気を抑制できます。

最後に“今日から1アクション”として、作業前に必ず①を行う宣言を自分に課してください。小さな決断を繰り返す環境こそが、猫背改善の最短かつ最強ルートです。

猫背を防ぐデスク環境の整え方

姿勢は“習慣の結果”であり、習慣は“環境の結果”です。ストレッチを実践してもデスク環境が猫背推奨モードなら効果は半減します。ここでは「椅子」「デスク・モニター」「入力デバイス」「照明・空調」の4カテゴリに分け、初心者でもすぐ取り入れられるチェックポイントと改善策を解説します。

1.椅子:骨盤を立てる“座面角度”がカギ

- 座面高さは膝下長+靴底厚みが目安。膝角度90〜100度。

- 座面先端が太もも裏を圧迫しないよう、指3本程度の隙間を確保。

- バックレストは腰椎カーブを支えるランバーサポート付きが◎。

- クッションが柔らか過ぎると骨盤が寝るので注意。

2.デスク・モニター:視線角度と前後距離

- モニター上端を目線と水平に設定し、前傾防止。

- 画面中心との距離は腕を伸ばして手が届く程度(約50〜70cm)。

- ノートPC単体使用は猫背リスク最大。外部モニター or スタンド必須。

- 机上の書類は斜め読みに合わせ、手前の傾斜台に置くと視線移動が減る。

3.入力デバイス:手首中立を守る

- キーボードはテンキーレス+薄型が理想。肩幅内にマウスを配置しやすい。

- マウスは“腕振り型”より“つまみ型”が前腕回内を防ぎやすい。

- 手首が反る場合、リストレストやタオルで高さを微調整。

4.照明・空調:眼精疲労と筋緊張の抑制

- 500lx前後の均一照度が目安。局所照明でコントラスト差を作り過ぎない。

- 気温22〜25℃、湿度40〜60%が筋肉の弾性を保ち、冷え緊張を防ぐ。

- 乾燥を感じたら卓上加湿器を導入し、目と喉の乾燥からくる姿勢崩れを予防。

レイアウト変更は“週末まとめて”より“今ひとつ”

大がかりなデスク改造を後回しにすると、気づけば数ヶ月経ってしまいます。今日この瞬間から椅子の高さだけでも調整し、モニター位置に付箋を貼って“1日毎”に微調整するフローを作りましょう。成功体験を細かく積むことで、姿勢改善の自己効力感が高まり、セルフストレッチの習慣維持にも好循環が生まれます。

また、立ち作業を取り入れる“シット・スタンドデスク”は猫背改善に効果的ですが、いきなり長時間立ちっぱなしは足腰を痛めるリスクがあります。初日は15〜20分を2セット、1週間ごとに5分ずつ増やす“漸進式”で移行しましょう。立位時は片脚を踏み台に乗せ骨盤を水平に保つ“片脚アップスタンス”を交互に行うと腰部の負担を軽減できます。

周囲と共有できる場合、5分間の“姿勢チェックタイム”を毎日決まった時刻にアナウンスする仕組みを作るのも一案です。全員が一斉に背筋を伸ばし深呼吸するだけで、オフィスの空気がリセットされ、自然と猫背を意識する文化が醸成されます。エビデンスより先に“習慣の場”をデザインすることで、個々のストレッチ習慣が挫折しにくくなるのです。

まとめると、デスク環境の最適化は“構造”で猫背を押し戻す防波堤。ストレッチで“機能”を回復させつつ、環境で“形”を崩さない——この二重戦略が最も現実的かつ再現性の高い猫背対策となります。

専門家へ相談するときの賢い選択肢

自己流ストレッチとデスク環境の改善を続けても「痛みが強くて動かせない」「姿勢がすぐ戻ってしまう」という場合は、専門家のサポートを受けることで回復が加速します。ここでは医療機関・整体ストレッチ・パーソナルトレーナーの3つの窓口を比較しながら、状況別の使い分けを提案します。

1.医療機関(整形外科・リハビリテーション科)

- 適したケース:痺れを伴う首・腰の痛み、事故後の後遺症、炎症疑い。

- メリット:画像検査で原因特定ができ、物理療法や投薬で痛みに素早く介入可能。

- 注意点:保険診療中心のため治療時間が短いことが多く、習慣改善やエクササイズ指導は限定的。

2.整体ストレッチ

整体ストレッチは「整体のアジャスト技術」で関節アライメントを整えつつ、「パートナーストレッチの深層筋を伸ばす技術」で筋の柔軟性を引き出す、双方の“いいとこ取り”を目指す施術スタイルです。施術者と二人三脚で動的ストレッチを行うため、自分では伸ばしにくい肩甲骨内側や股関節前面にもアプローチでき、猫背の原因筋を効率的にリセットできます。施術後は姿勢保持筋が働きやすい“リセットポジション”に入りやすく、セルフストレッチと併用すると効果が持続しやすいのが特徴です。ただし、整体師の技術はピンキリであるため、口コミや評判をよく調べ、ご自身が信頼をおける施術者を選択しましょう。

3.パーソナルトレーナー

- 適したケース:痛みが落ち着き、猫背改善を維持する筋力を高めたい段階。

- メリット:個別プログラムで弱点筋群を強化でき、フォームチェックで再発を防げる。

- 注意点:ジム会員費+セッション料がかかる。継続頻度を事前に計画し、コストと効果のバランスを取ることが肝要。

相談前に準備すべき3ポイント

- 症状の発生タイミング:時間帯・動作・作業内容をメモ。

- セルフ対策の履歴:行ったストレッチ、頻度、変化を共有。

- ゴール設定:痛みゼロ?姿勢維持?パフォーマンス向上?優先度を言語化。

料金プランのチェックリスト

- 回数券制度の有無:割引率と有効期限を確認。

- オンラインフォロー:ストレッチ動画やフォームチェックのサポートがあるか。

- キャンセルポリシー:仕事で急な予定変更が多いデスクワーカーは要確認。

成功事例から学ぶ“付き合い方”

実際に猫背を克服したクライアントは「独学→整体ストレッチ3回で痛み改善→パーソナルトレーニング6ヶ月で筋力増・姿勢維持」という“三段ロケット”を採用しています。ポイントは並行ではなく段階的に移行すること。痛みを取り除き、正しい感覚をインプットし、筋力で固定する——この順序を守ると再発率は激減します。

最後に、専門家選びは“口コミ×自分の直感”で決めるのが鉄則です。無料カウンセリングや体験セッションを活用し、コミュニケーションスタイルや説明の分かりやすさを肌で感じた上で契約しましょう。あなたの身体は唯一無二の資産。信頼できるパートナーと共に投資効果を最大化してください。

まとめ:今日から始める猫背リセット計画

- 猫背が身体に与える連鎖反応

- 背面と前面の筋バランス崩壊→呼吸・消化・視覚機能まで悪影響

- 猫背が仕事の生産性とメンタルに及ぼす影響

- 酸素不足・ホルモン変化・印象ダウンで五重苦

- 猫背が引き起こす将来的な健康リスク

- 呼吸器・消化器・骨密度・脳機能へ長期的ダメージ

- 今すぐできるセルフストレッチ&習慣改善法

- 低刺激×高頻度の5種目+環境設定

- 猫背を防ぐデスク環境の整え方

- 椅子・モニター・入力デバイス・照明を最適化

- 専門家へ相談するときの賢い選択肢

- 医療機関→整体ストレッチ→パーソナルトレーナーの段階活用

- 継続のコツとモチベーション戦略

- トリガー設計・数値化・コミュニティで習慣化をブースト

これらを組み合わせることで、猫背は“慢性的な悩み”ではなく“自分でコントロールできる課題”へ変わります。最初の一歩は小さく、しかし止まらず。今日から1アクション、背中を伸ばし深呼吸することからスタートしましょう。

参考文献

- 厚生労働省「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」(令和元年7月12日)

- World Health Organization. Guidelines on Physical Activity and Sedentary Behaviour (2020)

- American Optometric Association「Computer Vision Syndrome(デジタル眼精疲労)」

- Yang S, et al. Treatment of Chronic Neck Pain in Patients with Forward Head Posture: A Systematic Review and Meta-Analysis. Healthcare. 2023.

- Lotfian S, et al. The Impact of Forward Head Posture on Neck Muscle Endurance, Pain, and Disability. J Clin Med. 2025.