「最近、首が前に出ているかも…」と感じる瞬間はありませんか?

結論をいうと、そのままだと肩こりや頭痛が慢性化する可能性が非常に高いです。

実は…日常のちょっとした工夫でスマホ首は遠ざけられます。

この記事では、ストレッチの専門家がデスクワーカー向けに実践しやすいライフハックを解説します。

………………………………………………………….

目次(Contents)

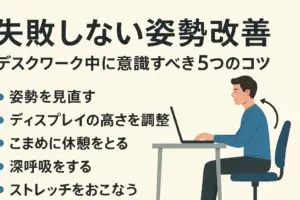

1. モニターと視線の高さを合わせる

スマホ首の根本原因の一つは「うつむき姿勢の固定化」です。特にリモートワークや長時間デスクに向かうデスクワーカーは、ノートパソコンをそのまま机に置きがちです。その結果、視線が下がり、首が前方に突き出る状態が習慣化すると言われています。これを防ぐシンプルかつ効果的な方法が、モニターの中心を“目の高さ”に合わせることです。目安として、画面上端が眉の位置に来るようにし、首が自然に伸びたニュートラルなラインを保ちます。

具体的には、ノートパソコン用のスタンドや外部モニターを導入し、キーボードとマウスを分離することで姿勢を崩さずにタイピングが可能になります。初期投資はかかりますが、「めんどくさい」をお金で解決したいデスクワーカーにはうってつけです。また、スタンドを使う際は角度を微調整し、画面を見るたびにあごが前に突き出ていないかセルフチェックしましょう。首と肩の負担を分散しつつ、視線が水平に近づくことで背中や骨盤のアラインメントも整う、とされています。

さらに、明るさとコントラストを調整し、目を細める頻度を減らすことも大切です。視認性が低い画面は顔を近づける癖を強め、結果的にスマホ首を助長します。ブルーライトカットフィルターや適切な照明環境を整えることで、画面との距離を保ちやすくなるでしょう。最後に、1日の終わりには「今日一度でも画面をのぞき込んだか」を振り返り、改善できるポイントをメモしておくと、翌日以降の姿勢修正が加速します。

加えて、机の高さにも注目しましょう。椅子に深く腰掛け、肘が90度に曲がる位置が理想です。机が高すぎると肩がすくみ、低すぎると背中が丸まりやすいとされています。デスクと椅子をセットで調整し、骨盤から胸郭、頭部まで一直線に積み上がる「骨のタワー」をイメージすると良いでしょう。これにより呼吸の深さが増し、集中力が伸びるという声も多く聞かれます。

もしスタンドやモニターを増設できない出張先やカフェでは、タブレット用の折りたたみ式スタンドや厚めの書籍を即席台として活用する応用力が鍵となります。視線の角度をたった数度修正するだけで首にかかる荷重は数キログラム単位で変わると言われており、長期的には肩こりや頭痛の軽減に直結します。

その日の終業前に「モニター目線チェック」というルーティンを30秒設定し、鏡で横姿を確認するのも習慣化に効果的です。これらの努力を積み重ねることで、スマホ首に対抗する“姿勢貯金”がじわじわと増えていくでしょう。

最後に、ガジェット好きの方は高さ調整可能なモニターアームを導入するとベストです。視線に合わせて画面を前後上下に自在に動かせるため、作業内容に応じて負担を最小化できます。慣れるまでは数日かかりますが、首と肩の軽さが違う、と好評です。身体の変化を実感できれば行動は継続しやすくなるでしょう。

2. 30分ごとの姿勢リセットストレッチ

どれほど高機能なチェアやモニターを整えても、長時間同じ姿勢をとり続ければ、筋肉と関節は固まります。結論をいうと、スマホ首対策の核心は「こまめなリセット」です。実は、30分に一度の小休止でも首への累積負担を大幅に減らせるとされています。

やり方はシンプルです。タイマーやPCのリマインダーで30分おきに通知を設定し、首・肩・胸をゆっくりと動かします。まず椅子に浅く腰掛け、両手を肩の後ろで組み、胸を開いて5秒かけて深呼吸。次に目線を斜め上に向けて、あごを軽く引き、首の前面を伸ばす。最後に耳を肩に近づけるように左右へ傾けて、僧帽筋と後部筋膜をストレッチします。各動作を呼吸に合わせて行うことで、自律神経が整い、集中力も回復しやすくなると言われています。

30分は短いようで意外と長いものです。集中しているとアラームを無視してしまう、という声も少なくありません。その場合は、タスク完了や会議終了をトリガーにした“行動連鎖型”での取り組みがおすすめです。例えば「メールを送信したら立ち上がる」「会議が終わったら首を回す」といったルールを作り、行動が自然にストレッチと結びつくように環境をデザインします。

また、リセットを記録して可視化することでモチベーションが維持しやすくなります。スマートウォッチやアプリで立ち上がり回数をカウントしたり、日付と回数を手帳にメモするだけでも効果があります。数値が伸びていく達成感が行動の継続を後押しすると言われています。

デスク周りにストレッチバンドやミニボールなど小型のツールを常備するのも良い対策です。視界に入る位置にツールがあることで、動こうというきっかけが増えます。

ちなみに、同僚と声を掛け合って実施する“ペアリセット”もおすすめです。誰かと同時に立ち上がることでサボりにくく、オフィス全体の健康意識も高まります。会社のチャットツールに専用チャンネルを作り、「今から伸ばします!」と投稿すれば簡易的なバディ制度が完成。継続のコツは“きっかけを外部化”することです。スマホ首を遠ざける取り組みをチーム文化に組み込めれば、個人の努力だけに頼らない長期的な姿勢改善が期待できるでしょう。

まずは今日、最初の1回を試してみてください。それだけでも首周りの血流が変わる感覚を得られるはずです。続けるほど効果は積み上がります。習慣化が鍵です。

3. 呼吸を深める胸郭エクスパンション

スマホ首になると胸が圧迫され呼吸が浅くなると言われています。呼吸が浅い状態では、酸素摂取量が減り脳のパフォーマンスが低下しやすい上に、胸椎がさらに丸まって悪循環に陥る可能性があります。だからこそ、胸郭(きょうかく)を意識的に広げるエクササイズはスマホ首対策において外せません。

まず椅子に座ったままでもできる簡単な方法を紹介します。両手を頭の後ろで組み、ひじを左右に大きく開きます。このとき背筋を伸ばし、肩甲骨を寄せるイメージを持つと胸郭が360度に広がる感覚がつかめます。その状態で5秒間鼻から深く息を吸い、胸と脇腹が同時に膨らむのを感じたら、口をすぼめて8秒かけて吐き切ります。この“5-8呼吸”を5セット行うだけで、胸椎の伸展可動域が広がり、首の前傾角度を減らしやすくなる、とされています。

立位でできる応用として、壁を使う方法も有効です。壁に踵・お尻・背中・後頭部をつけ、手の甲を壁に当てたまま左右に滑らせて“W”字を描くように上下させます。肩甲骨の可動性を高めながら胸を開くこの動きは、「ウォールエンジェル」とも呼ばれています。首の位置が壁から離れないよう意識することで、自然と理想的な頸椎カーブが身につくと言われています。

呼吸を深めると自律神経バランスが整い、ストレス耐性の向上や睡眠の質の改善にも役立つといわれます。特にプレゼン前や長時間のオンライン会議後に“胸郭エクスパンション”を挟むと、リフレッシュ効果が高く、午後の生産性が上がるという実感を得やすいでしょう。

自宅でより集中的に取り組みたい場合は、ピラティス用の小さなバレルやストレッチポールを背中の下に置いて胸を開く“ブリッジポジション”が効果的です。ただし無理に反らせるとかえって腰を痛めるリスクがあるため、痛みのない範囲で徐々に可動域を拡げることがポイント。目安として、呼吸がスムーズに入る角度で30秒キープし、2〜3セット行うと十分です。

加えて、オフィス環境では上着の締めつけにも注意しましょう。タイトなジャケットやネクタイが胸郭の拡張を邪魔するケースもあります。重要な会議がない時間帯はボタンを外す、ネクタイを緩めるなどの“脱力タイム”を設定し、呼吸が自然に深まる余白を作ってください。胸郭が自由に動けるだけで、首・肩回りの緊張が驚くほど和らぐと実感する人が多いです。仕事のパフォーマンスを維持しつつ健康を守るために、“服装調整”もライフハックの一部として取り入れましょう。

4. スタンディングワークと歩行挿入で“首負債”を返済

長時間座りっぱなしは“新しい喫煙”とも言われ、スマホ首の悪化要因でもあります。作業姿勢を固定しないことが首への負担を分散する最善策です。立位と歩行をこまめに取り入れるだけで、首から腰までの血流が促され、疲労回復の速度が上がるとされています。

まず導入しやすいのが、昇降式デスクを使ったスタンディングワークです。デスクを立ち作業の高さに合わせる際は、肘が90度に曲がる位置、モニターの中心が目線に来る位置を再確認してください。立位での作業は最初こそふくらはぎが張るかもしれませんが、足裏全体に体重を分散させることで首が胴体の上に自然と乗りやすくなり、前傾姿勢が減ると言われています。

とはいえ、集中していると立っている時間が長くなりすぎ、足がむくむケースもあります。そこでおすすめなのが“25-5ルール”です。25分座って作業し、5分は立つか歩く。ポモドーロ・テクニックと組み合わせると時間管理と健康管理を同時に達成できます。立ち時間にコピーを取りに行く、水を汲む、簡単な首回しを行う、といった小さな動きを積み重ねると、1日でトータル3000歩近く稼げることもあります。

歩行を挿入するときは、目線を10メートル先に置き、あごを引いて胸を張る“ウォーキング・ポスチャー”を意識しましょう。スマホを見ながら歩くと本末転倒なので、ポケットやバッグにしまい“脳と首を解放する時間”と割り切ることがポイントです。さらに、階段を使う、オフィスの外に出て自然光を浴びるなど刺激のバリエーションを増やすと、脳の覚醒度が上がり午後の生産性が向上すると語られています。

スタンディングワークは周囲の目が気になる、という声もあります。その場合は、オンライン会議の音声参加時にだけ椅子を引いて立つ、電話応対中に歩く“ペーストーク”を行うなど、シーンを限定すると導入障壁が下がります。立って話すだけで肩の詰まりがなくなると言われており、効果を実感しやすい方法です。

なお、立位と座位を切り替えるたびに“伸びをして深呼吸する”儀式を挟むと、姿勢がリセットされやすくなります。耳を肩から遠ざけるイメージで腕を上げ、胸を広げて酸素をたっぷり取り込む。わずか10秒でも首周りの筋温が上がり、筋緊張が緩むという報告もあります。こうしたミニ習慣を一つずつ積み重ねれば、1週間後には首と背中に明らかな軽さを感じられるでしょう。

5. ストレッチポールとタオルで“胸開き”リセット

デスクワーカーの多くは胸筋と腹筋が短縮し、首と背中が引っ張られる“前後アンバランス”に陥ると言われています。ストレッチポールやフェイスタオルを用いた“胸開き”エクササイズは、そのアンバランスを手軽にリセットできる優れものです。

まずストレッチポールを縦に床へ置き、頭から骨盤まで背骨を載せる“センターライン寝”を行います。両膝を立て、手のひらを天井に向けて腕を大の字に広げることで、胸筋と肩前部がゆっくり伸ばされる感覚を味わえます。呼吸は深く、吐く息ごとに肩甲骨がポールに沈むイメージを持ちます。1セット3分でも、胸が開き首の付け根がふわっと軽くなると感じる方が多いです。

ストレッチポールがない場合は、バスタオルを固く巻いて代用可能です。巻いたタオルを背骨ラインに置き、同じように寝転がるだけで胸椎の伸展をサポートできます。コストを抑えたい“めんどくさい派”にも最適な方法です。タオルの厚みは背中が痛くならない程度に調整し、違和感が出たら高さを減らしてください。

エクササイズの後は“胸開きキープストレッチ”を追加すると効果が持続しやすくなります。壁に前腕を当てて体を前に送る“ドアフレームストレッチ”や、長さ1mほどのタオルを肩幅より広く握り、背中で円を描く“タオルサークル”などが定番。これらは胸筋を伸ばしつつ肩周りの血流を促進し、デスクワーク中の前傾姿勢をリセットする助けとなります。

さらに、夕方の休憩時間や業務終了後にこの“胸開き”を習慣化すると、副交感神経が優位になり睡眠の質向上にも寄与すると奏されています。翌朝の首・肩のこわばりが減り、起床後すぐにエネルギー高く動ける感覚を得ることが可能です。

なお、自宅にヨガマットがある場合は、マットの端を丸めてポール代わりにすることも可能です。環境に合わせて道具を工夫する柔軟性こそ、忙しいデスクワーカーが健康習慣を続けるコツと言えます。終わったあとは、ポールやタオルをベッド脇に立て掛けて“視覚的トリガー”にすると、翌日以降も続けやすくなります。筋肉は使わなければ硬くなるのと同じで、伸ばさなければ萎縮します。小さな積み重ねを武器に、胸を開いて首への負担を減らす“姿勢再教育”を始めましょう。

今日からさっそく、休憩時間の3分を投資して“胸開きリセット”を実践してみてください。首まわりの爽快感が明日の仕事効率を変える一歩となるでしょう。継続が力です。まずは1週間お試しを。

6. スマホ使用ルールを再設計する“視線キーパー”戦略

スマホ首という言葉が示す通り、最大の敵はスマートフォンです。デスクワーカーは通勤・休憩・就寝前など、合計で3〜4時間もスマホをのぞき込むと言われます。結論をいうと、「見ない時間を決め、見るときの姿勢を管理する」ことがスマホ首克服への近道です。

まず“視線キーパー”となる物理的サポーターを用意しましょう。代表的なのは、スマホリング・ポップソケット・高さ調整式スタンドです。これらを使うと画面を顔の高さまで引き上げやすく、首の前傾角度を抑制できるとされています。特に高さを調整できる軽量スタンドは、カフェや出張先など場所を選ばず活躍し、荷物が増えるのが嫌な“めんどくさい派”でも無理なく導入可能です。

次に“ゴールデンタイム・デジタルデトックス”を設定します。具体的には、就寝60分前と起床後30分はスマホを見ないルールを敷くこと。夜のブルーライト曝露を減らし、朝の自然な覚醒を促すことで、自律神経が整うと語られています。代わりに軽い首回しや胸開きストレッチ、本を読むといったアナログ活動を挟むと、首の負担を減らしながら精神的なリセット効果も得られます。

通知設定の見直しも重要です。SNSやメールのプッシュ通知を“要返信”だけに絞る、あるいはタイムラインを手動更新に切り替えることで、無意識のチェック行動を減らせます。スマホを手に取る回数が1日で20回減るだけでも前傾姿勢に費やす合計時間が数十分単位で削減可能です。

さらに、アプリの配置を工夫する“遠距離タップ法”も取り入れましょう。頻繁に使うアプリほど1ページ目の上段に置き、自然とスマホを高く持ち上げざるを得ない環境を作る。小さなことですが、100回の動作に換算すると首の角度差は大きなインパクトを持ちます。デスクに置くときも画面を伏せ、無意味な通知視認を防ぐ“視線遮断”が推奨されます。

もし仕事でスマホを頻繁に使わなければならない場合は、イヤホンマイクや音声入力を積極活用する“ハンズフリースタイル”も効果的です。画面確認が必要なときは、できる限りテーブルに置いたまま操作し、首を垂直に保つ意識を持ちましょう。音声入力でメモを取るようにすると首の疲れを感じにくくなります。ちょっとした工夫が、累積的な首へのダメージを大きく変えるのです。

不便を感じない範囲での“スマホダウンシフト”は、思考の深さや睡眠の質向上にも波及効果があると言われます。スマホ首の改善は健康だけでなく、仕事のクリエイティビティまで底上げする可能性を秘めています。今日から小さな設定変更を試し、週末には使用レポートを見ながら自己評価してみてください。“首の自由”を取り戻す道のりは、意外とシンプルでスピーディーです。

7. 枕と寝姿勢の最適化で“夜間リセット”

昼間にいくら姿勢を意識しても、就寝中に首が過度に曲がれば本末転倒です。結論をいうと、“枕の高さ・素材・寝返りのしやすさ”がスマホ首改善のカギとなります。実は、頸椎が自然なS字カーブを保てる枕を選ぶことで、夜間に首周りの筋肉と靭帯が休まり、日中の前傾癖がリセットされるとされています。

まず高さについて。仰向けで寝たとき、額と顎が水平になる程度が目安です。低反発枕は首と後頭部を包み込みますが、夏場は熱がこもりやすいと感じる方もいます。高反発は通気性が良い反面、硬さが気になる場合もあるため、最近は“低反発+高反発ハイブリッド”が注目されています。素材の違いを試し、寝起きに首が痛くないか、肩がすくんでいないかを確認しましょう。

寝返りも重要です。人は一晩に20〜30回寝返りを打つと言われ、これができないと同じ方向に首が捻じれ血流が滞る恐れがあります。枕だけでなくマットレスの反発力が低いと寝返りしにくいため、体圧分散に優れたマットレスや敷布団を選ぶことも忘れないでください。

枕の使用寿命も見逃せません。ウレタンや羽根素材は2〜3年でヘタリが出るケースが多いです。へたった枕は高さが変わり、頸椎アラインメントを狂わせます。半年に一度、枕を手で押して弾力をチェックする“枕点検日”を設け、寿命を見極めましょう。

就寝前のルーティンとして、軽い首回しと胸開きストレッチを30秒ずつ行うと、頸部の血流が改善してリラックスしやすくなると語られています。ブルーライトを避け、部屋を暖色照明に切り替える“光の断捨離”も副交感神経を高める手助けをします。寝落ち寸前までスマホを触ると姿勢が崩れやすいので、前述のデジタルデトックスを組み合わせてください。

起床後は枕とマットレスの中央を軽く手で押し整え、通気を確保する“モーニングエアリング”を行うと衛生面でも安心です。夜間の汗と湿気を飛ばし、低反発素材の蒸れを軽減できます。日々のメンテナンスが不快感を減らし、良質な睡眠の再現性を高めるとされています。

枕と寝姿勢の最適化は、投資対効果の高いライフハックです。価格よりも“首がラクかどうか”を指標にし、試用期間や返品保証を上手に活用しましょう。睡眠時間の1/3は首を枕に委ねるのですから、ここを整えることがスマホ首根絶のラストピースといえます。

加えて“横向き専用枕”や“うつぶせ対応ピロー”などポジション特化型も選択肢に上がりますが、基本は仰向けで頸椎を真っ直ぐ保つタイプが無難とされています。専門店でフィッティングを受け、体格に合った高さを数値で把握しておくとオンラインでも迷わず買い替えできます。良い枕は翌朝の目覚めと姿勢が一目で違う、と満足度が高い投資です。今夜から“首メンテナンス枕”で質の高い休息を体験してみてください。

専門家へ相談するという選択肢

セルフケアで改善が見られない、あるいは痛みやしびれが強い場合は、専門家への相談が不可欠です。まず医療機関(整形外科やリハビリテーション科)では、画像診断や症状に合わせたリハビリプランの提案が期待できます。痛みの原因が椎間板や神経に関わるケースでは、医師の指示のもと適切な治療を受けることが早期回復の近道といわれています。

次に整体ストレッチです。整体のアジャスト技術で骨格バランスを整えた上で、パートナーストレッチで深層筋を伸ばすという“いいとこ取り”のアプローチが特徴です。自分では届かない角度や可動域を安全にサポートしてもらえるため、首・肩の可動域が劇的に向上する例も報告されています。ただし、整体師の技術はピンキリであるため、口コミや評判をよく調べ、ご自身が信頼をおける施術者を選択しましょう。

最後にパーソナルトレーナーです。デスクワーカーの場合、体幹と肩甲骨周りの筋力不足が姿勢崩れの根本原因であることも多いと言われます。トレーナーは個々の筋力や柔軟性を評価し、首への負担を減らすエクササイズを処方します。週1回のセッションでも正しいフォームを習得すれば、日常の自己トレーニングで効果を維持しやすくなるでしょう。

医療機関では痛み止めや物理療法だけでなく、生活指導を受けられる場合があります。レントゲンやMRI画像は自分の姿勢を客観的に把握する資料としても有用です。担当医に画像を見せてもらい、頸椎のカーブや椎間板の厚みがどう変化しているのかを理解することで、日々のライフハックへのモチベーションが高まります。

整体ストレッチは施術環境や施術者の得意分野によって体感が変わるため、初回カウンセリングで首の動きや痛みの度合いを詳しく伝えることが重要です。痛みが急性期の場合は強いアジャストを避け、ストレッチ中心のプログラムに切り替えるなど、その場で施術プランを微調整してもらうと安全性が高まります。また、施術後に自宅で行うフォローアップ用のエクササイズ動画を共有する整体師が増えており、オンラインで復習できる仕組みがあるかも選択基準になるでしょう。

パーソナルトレーナーを選ぶ際は、首・肩の不調改善に精通しているか、実際の評価プロセス(姿勢写真計測、可動域テストなど)を公開しているかをチェックしましょう。オンライン指導の場合でも、カメラアングルを変えながらフォームを逐一チェックしてもらうことで、オフライン同等の効果を得られるとされています。加えて、オフィスチェアで行えるストレッチや、エスカレーターを階段に置き換えるといった“職場で実践できる課題”を出してもらうと、ライフハック全体が一気に連動します。

専門家のサポートを受けると費用が気になるかもしれませんが、“痛みで集中できない時間”を時給換算すると、投資回収は意外と早いケースが多いです。業務効率と健康寿命の両方を伸ばす視点でコストを判断してください。迷ったら初回体験コースやオンライン相談を利用し、自分に合うかどうかを確かめるとリスクを最小限に抑えられます。

最終的には、医療・整体ストレッチ・パーソナルトレーナーという三位一体のサポートネットワークを構築することで、セルフケアでは届かなかった改善スピードと持続性を手にできます。あなたの首は一生物です。専門家という“もう一つの脳と手”を賢く活用し、スマホ首に終止符を打ちましょう。

まとめ:スマホ首を遠ざける7つの鍵

・ライフハック① モニターと視線の高さを合わせる

・ライフハック② 30分ごとの姿勢リセットストレッチ

・ライフハック③ 呼吸を深める胸郭エクスパンション

・ライフハック④ スタンディングワークと歩行挿入

・ライフハック⑤ ストレッチポールとタオルで胸開き

・ライフハック⑥ スマホ使用ルールを再設計する視線キーパー戦略

・ライフハック⑦ 枕と寝姿勢の最適化で夜間リセット

・専門家へ相談するという選択肢

詳細ポイント

・画面は眉ライン、首を“ニュートラル”に保つ

・30分ごとの小休止で筋肉と集中力を同時リフレッシュ

・胸郭を広げる呼吸トレで自律神経を整え、前傾姿勢を防止

・立位と歩行を挟み“首負債”を日中に返済

・ストレッチポールで胸を開き、背中と首を軽くする

・スマホは“見る回数と姿勢”を管理し、デジタルデトックスでリセット

・枕とマットレスを見直し、睡眠中の頸椎アラインメントを守る

・医療機関、整体ストレッチ、パーソナルトレーナーを活用し、セルフケアとプロのサポートを両立

今日できる最小行動は「モニター上端を眉に合わせる」「30分タイマーをセットする」「胸を開いて深呼吸する」の3つです。小さな実践が累積して、3週間後には首が上がった姿勢が当たり前になります。まずはぜひ一つ、机の前で試してみてください。

参考文献

- 自宅等でテレワークを行う際の作業環境の整備について(厚生労働省)

- WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour(World Health Organization, 2020)

- Assessment of stresses in the cervical spine caused by posture and position of the head(Hansraj KK, Surgical Technology International, 2014)

- “Give me a break!” A systematic review and meta-analysis on micro-breaks(Albulescu P, et al., PLOS ONE, 2022)

- Neck Pain: Revision 2017—Clinical Practice Guidelines(Blanpied PR, et al., Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, 2017)